ТОВАРООБОРОТ И ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ТАМОЖНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

COMMODITY TURNOVER AND CUSTOMS REGULATION IN SEVASTOPOL CUSTOMS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURY

JOURNAL: «SCIENTIFIC NOTES OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE» Volume 11 (77), № 3, 2025

Publicationtext (PDF): Download

UDK: 343.37(292.471)+930.1

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS: Prokhorov D. A., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1741-2025-11-3-116-132

PAGES: from 116 to 132

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: Crimea, Taurida province, Sevastopol customs, trade, customs regulation, export-import operations.

ABSTRACT (ENGLISH):

The article analyzes the history of the creation and operation of Sevastopol customs during the second half of the 19th – early 20th century. Based on archival documents, some of which have been introduced into scientific circulation for the first time, as well as previously published statistical materials and collections of the Customs Department and other official publications from various departments of the Russian Empire, the main directions of export and import operations conducted through this customs bodies were identified. The volume and content of trade were determined, customs regulations were studied, resulting in compliance with established legal norms and conditions for importing goods into the Russian empire in the late 19th – early 20th centuries, exporting goods from the country and paying customs duties. The work of the Sevastopol customs is analyzed at various stages, as well as the specifics of organizing the specific work in this instance. It is concluded that Sevastopol was one of the main customs points on the Crimean peninsula, through which brisk trade took place in the second half of the 19th and early 20th centuries. In the 1870s and 1890s, grain crops (especially wheat) were the main export products carried through Sevastopol, which were sent to ports in Europe and the Middle East.

История создания и деятельности таможенных учреждений на территории Крымского полуострова является сегодня одной из малоизученных тем в отечественной исторической литературе. Несмотря на определенное количество публикаций, в которых их авторами рассматривается проблематика развития экономики в целом и торговли в частности в причерноморском регионе Российской империи во второй половине XIX в. – начале XX в., такие аспекты, как этапы формирования и профильная работа таможен на Крымском полуострове, особенности подбора чиновников для формирования кадрового состава, функционал таможенных служащих, объемы и содержание товарооборота, экспортно-импортные операции, осуществлявшиеся посредством крымских таможенных учреждений, а также специфика таможенного регулирования практически не попадали в сферу исследовательского интереса большинства специалистов. Вместе с тем необходимо указать на ряд статей, где данная проблема частично получила свое освещение [7, с. 1–9; 23, с. 341–370; 24, с. 141–168; 25, с. 491–499; 28, с. 1–6].

Целью предлагаемой публикации является анализ истории создания и функционирования Севастопольской таможни, объемы и содержание ее товарооборота (в частности, импорта и экспорта), таможенное регулирование, выразившееся в обеспечении соблюдения установленных правил и условий ввоза товаров в Российскую империю во второй половине XIX – начале XX в., а также вывоза товаров из страны, уплате таможенных пошлин и пр. При работе над статьей использовались ранее опубликованные материалы, сборники законов Российской империи, ведомственных распоряжений и постановлений, документы ряда фондов Архива города Севастополя (АГС, г. Севастополь), часть из которых вводится в научный оборот впервые.

Как известно, уже после присоединения Крыма к России Феодосия, Херсон и Севастополь в 1784 г. получили статус городов порто-франко. К тому же периоду относится и создание в Севастополе таможенного пункта [23, с. 342–343]. В указе № 15935 Екатерины II от 22 февраля 1784 г. говорилось, что «приморские города наши, Севастополь, известный до сего под названием Ахт-Яр, одаренный превосходною морскою пристанью, и Феодосию, инако Кефою именуемый, в рассуждении выгодности их повелеваем открыть для всех народов, в дружбе с Империею Нашею пребывающих, в пользу торговли их верными Нашими подданными». Далее императрица объявляла о том, что торговля с европейскими и ближневосточными государствами может осуществляться через Севастополь и Феодосию «свободно, безопасно и беспрепятственно». Иностранным купцам разрешалось на собственных или наемных судах «к тем городам приплывать, или сухим путем приезжать, нагружать суда их и оттуда отплывать, или отъезжать по своему произволению». Уплата таможенных пошлин за привозимые и вывозимые товары осуществлялась в соответствии с действовавшим на тот период таможенным тарифом. «Позволяем всем и каждому отправлять торги свои непринужденно обществами, или порознь, – декларировалось в документе, – и обещаем Императорским Нашим Словом, что все иностранцы в сих трех городах Наших будут пользоваться теми же свободами», какими они пользовались в Санкт-Петербурге и Архангельске, этих важнейших в отношении экспортно-импортных операций городах Российской империи в конце XVIII – начале XIX в. [19, с. 50–51].

Однако Севастопольский порт, несмотря на то, что был объявлен открытым для осуществления торговли со всеми государствами, дружественными Российской империи, все же оставался на последнем месте по количеству принятых крымскими таможнями судов [9, с. 144]. В декабре 1796 г. Таврическая область была упразднена, а ее территория присоединена к Новороссийской губернии; большинство таможен на полуострове закрыли. В 1802 г. Новороссийская губерния по указу императора Александра I была разделена на Таврическую, Екатеринославскую и Николаевскую (с 1803 г. – Херсонскую) губернии. С изменением административного деления Крымского полуострова деятельность крымских таможен (в том числе, и Севастопольской) была восстановлена. Таможня в Севастополе функционировала до объявления города главным военным портом Черноморского флота в 1804 г. [2, л. 1].

Впоследствии функционал Севастопольской портовой таможни несколько раз претерпевал изменения и модернизировался в соответствии с действовавшим законодательством и таможенными тарифами. Так, например, в 1820 г. было принято решение открыть Севастопольский порт для купеческих судов внутреннего каботажа, приходивших из портов Черного и Азовского морей, где уже были организованы карантинная и таможенная службы. Это стало возможным после обнародования указа № 28164 от 26 февраля 1820 г., где речь шла о том, что правительство, «желая восстановить внутреннюю торговлю в Севастополе, стесненную от запрещения привоза в оный товаров морем», разрешило заходить в севастопольский порт коммерческим судам с товарами отечественного и иностранного производства, прошедших карантинный досмотр, и с уже оплаченной за доставленные товары пошлиной. Помимо этого, было сделано распоряжение, «в принятии сих судов и лодок, поставить Севастопольскому военному карантину в обязанность исполнять во всей точности те же самые правила карантинного Устава, коими повелено руководствоваться и другим портам Нашим в принятии таковых судов». Однако действовавший в отношении иностранных судов запрет на вхождение в Севастопольский порт запрет по-прежнему оставался в силе. При Севастопольском карантине ввели должность таможенного надзирателя, с двумя досмотрщиками при нем; сам же надзиратель находился в непосредственном подчинении у градоначальника Феодосии. В обязанности таможенного надзирателя входило строгое наблюдение за качеством и количеством привозимых в Севастополь морским путем товаров, а также контроль за их соответствием таможенным ярлыкам. На товары отечественного производства должны были выдаваться т.н. «оборотные аттестаты», для представления в ту таможню или же таможенную заставу, откуда они были ранее отправлены. Коммерческую пристань устроили в Артиллерийской бухте Севастополя; там же находилась и таможенная пристань [20, с. 71; 15, с. 5]. В 1838 г. Севастопольскому таможенному надзору было дозволено очищать пошлиной провизию и мелочные вещи, которые находились прибывавших в Севастополь военных судах [15, с. 34].

После окончания Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг., расчистки Севастопольской бухты от затопленных в ней судов, воссоздания припортовой инфраструктуры власти приступили и к восстановлению функционала таможенной службы в городе. 18 марта 1860 г. в соответствии с высочайшим указом Сенату «О переводе Балаклавской таможенной заставы в Севастополь, и Севастопольского таможенного надзора в Балаклаву» император Александр II повелел: учредить в Севастополе таможенную заставу, которая призвана была заменить пункт таможенного надзора при существовавшем в городе карантине. В ноябре 1863 г. был подписан высочайший указ «Об учреждении в Севастополе таможни 1-го класса 2-го разряда и об упразднении в Севастополе и Ак-Мечети таможенных застав» [21, с. 176–177].

Рис. 1. Панорама прибрежной части Севастополя у Карантинной бухты (1850–1860-е гг.)

В соответствии с правилами таможенного тарифа 1868 г., статус таможни 1-го класса 2-го разряда позволял принимать в Севастополе не только продукцию отечественных производителей, но и товары, направлявшиеся из-за рубежа. Так, например, в 1867 г. в Севастополь приходили с грузом английские, греческие, итальянские, норвежские и турецкие торговые суда, а в 1868 г. севастопольский порт посетило 51 иностранное судно и 447 судов с товарами из российских портов. В 1871 г. в таможенных отчетах фигурировало уже 614 судов, а пароходов Российского общества пароходства и торговли (РОПиТ, одной из крупнейшей российской судоходной компании), прибывших в Севастополь, насчитывалось 374 [4, л. 47; 5, л. 1–11; 6, л. 1–13]. Высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 3 июля 1874 г. № 55696 Николаевская и Севастопольская таможни были переведены из 2-го класса в 1-й класс. В тексте этого документа также присутствовал пункт, в соответствии с которым кадровый состав Севастопольской таможни должен был быть сформирован согласно штатному расписанию, применявшемуся в Либавской таможне. Вводились должности управляющего, двух членов правления (один из них – на должности казначея), секретаря, бухгалтера и «выкладчика пошлин», пакгаузного надзирателя, двух его помощников, корабельного смотрителя и его помощника [22, с. 8–9; 15, с. 97].

Строительство Лозово-Севастопольской железной дороги стимулировало расширение торговых операций по вывозу и ввозу товаров в Таврической губернии в целом, и на территории Севастопольского градоначальства в частности. В 1874 г. московский купец и промышленник П. И. Губонин на правах концессии построил участок от станции Лозовой (современная Харьковская область) до Севастополя, причем дорогу протяженностью 665 км построили всего за четыре года. Участок Мелитополь-Симферополь официально был сдан в эксплуатацию 14 октября 1874 г., а участок Симферополь-Севастополь – в 1875 г. (15 сентября 1875 г. сюда прибыл первый поезд). В 1892 г. началось движение по железной дороге Джанкой-Феодосия-Керчь. Грузооборот железнодорожных перевозок в пределах Таврической губернии в 1898 г. составил 93 млн пудов (всего было отправлено 42 млн пудов грузов, а получено – 51 млн пудов), причем основными позициями в возросшем товарообороте были хлеб и соль [8, с. 466].

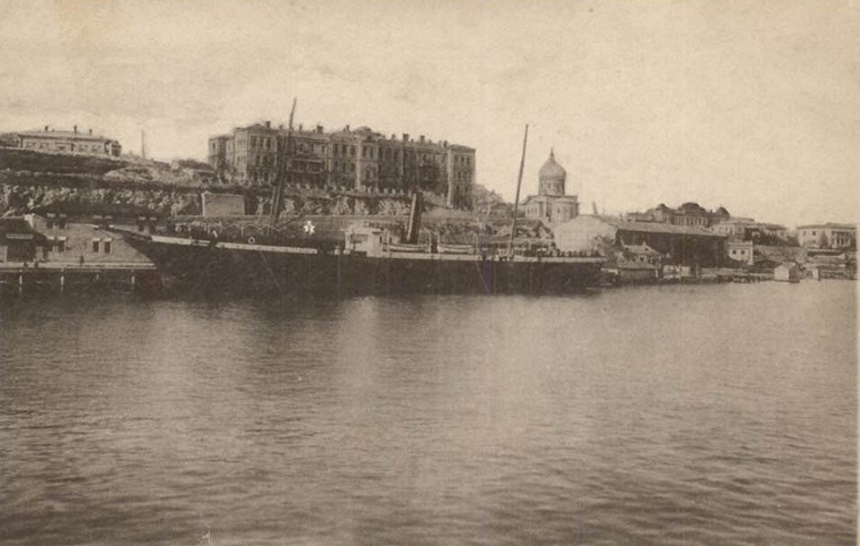

Рис. 2. Панорама прибрежной части города в районе Южной бухты (1850–1860-е гг.)

Организация железнодорожного сообщения Таврической губернии с другими регионами России привела и к расширению всей таможенной инфраструктуры в Севастополе, поскольку город в 70-х гг. XIX в. стал важным логистическим центром в торговых операциях на Юге страны. В 1877 г. русский архитектор, техник-строитель М. Ю. Арнольд, проектировавший в Севастополе несколько зданий (здание Яхт-клуба, Дом художника, а также участвовавший в возведении Владимирского собора по проекту Д. И. Гримма) составил подробное описание нового помещения для таможни. «Первоклассная таможня – четырехэтажное здание, построенное на средства министерства финансов. Она стоит в центре города и служит в настоящее время его украшением. Большинство зданий в Севастополе стоит на косогорье, и потому их приходится делать с одной стороны этажом меньше, нежели с другой. Так точно построена и таможня. В здании устроено множество квартир для служащих, как напр.[имер], таможенные досмотрщики и др., два большие пакгауза для склада товаров и корабельная контора. Строение расположено на Южной бухте и окружено водою. Проект таможни был составлен в департаменте таможенных сборов; исполнение в натуре принадлежит инженеру г. Яранцеву (Еранцеву)[1], который был и подрядчиком. Стоимость постройки 140.000 р. Здание совершенно окончено в течении 2 лет и настолько успешно, что теперь уже живут во всех квартирах. Возможность столь скорого заселения нового здания обусловливается отчасти климатом, благодаря которому раствор успевает отвердеть в одно лето, отчасти же хорошими качествами строительных материалов, как напр.[имер] лежалый камень» [1, с. 7–8].

Рис. 3. Здание Севастопольской таможни и Константиновская пристань

Здание Севастопольской таможни имело около 30 саженей (64 м) по фасаду, с боковым флигелем длиной в 12 саженей (25,6 м). «Квартиры, конечно, не блещут роскошной отделкой, но не лишены в известной степени комфорта, – сообщал М. Ю. Арнольд. – Стены оклеены обоями, в некоторых комнатах устроены паркетные полы; есть ватерклозеты и даже громоотвод. Постройка привлекает общее внимание, по тому что бросается в глаза приезжающим, как по железной дороге, так и морем» [1, с. 7–8].

Рис. 4. Здание Севастопольской таможни и вид на бухту

После того, как Севастополь стал важным в коммерческом отношении портом, ориентированным на экспорт пшеницы, российское правительство распорядилось выделить субсидию в размере 280 тыс. руб. на постройку в городе магазинов (то есть складов, так как «магазины для склада хлеба суть не что иное, как сараи, и особых приспособлений ни по местным условиям, ни по обычаям самой торговли не требовалось»), однако с тем условием, чтобы эта сумма постепенно погашалась из доходов, поступивших от продажи хлеба. Тем не менее, особенности грунта в той части города, где было возведено здание самой таможни (и в стенах которого спустя некоторое время все же появились трещины) и где проектировались хлебные склады, осложнили строительство и стали причиной значительного удорожания всего проекта [1, с. 8].

Во второй половине XIX в. Севастопольская таможня по объему товарооборота существенно опережала остальные таможни Крымского полуострова – а именно, Ялтинскую, Евпаторийскую, Керченскую и Феодосийскую таможни (вплоть до окончания модернизации Феодосийской таможни в конце XIX – начале XX в., когда по объему товарооборота она уже стала превосходить Севастопольскую таможню). Через порт Севастополя ежегодно ввозилось и вывозилось товаров на сумму более 10 млн руб. Так, например, в 1877 г. было экспортировано 1 090 217 пудов российских товаров на сумму 1 231 015 руб. (при этом львиная доля экспорта приходилась на зерновые – всего было отправлено 1 077 000 пудов хлеба). Помимо этого, 10 тыс. пудов пришлось на продукты животного происхождения, и 3 тыс. – на иные товары, включенные в 1-й и 2-й отделы Таможенного тарифа 1868 г. Сумма таможенного сбора в 1877 г. равнялась 68 923 руб. (67 503 в металлических рублях, и 1420 руб. – в кредитных билетах) [10, с. 42–43]. Также в 1877 г. было импортировано 107 252 пуда товаров на сумму 216 672 руб. [16, с. 11].

В 1878 г. импорт товаров, поступивших через Севастопольскую таможню, составил 1 399 781 пуд на сумму 608 311 руб. (таможенный сбор – 79 548 в металлических рублях, и 15 224 руб. – в кредитных билетах). Всего было экспортировано российских товаров в количестве 7 259 204 пуда (в том числе: 6 940 000 пудов хлеба, «семени разного» – 277 тыс. пудов, продуктов животного происхождения – 24 тыс., и прочих товаров – 18 тыс. пудов), общей стоимостью 9 199 990 руб. [11, с. 62–63] В 1879 г. показатели движения товаров через таможню достигли следующих значений: импортные операции – 1 440 357 пудов товаров на сумму 3 275 750 руб.; экспортные операции – 6 678 649 пудов на сумму 8 828 951 (в том числе, было вывезено леса – 39 тыс. пудов, хлеба – 5 870 000 пудов, 753 тыс. пудов «семени разного»; 8 тыс. пудов продуктов животного происхождения, и прочих товаров – 9 тыс. пудов). Общий таможенный сбор Севастопольской таможни за год составил 185 852 руб. (из них 174 996 металлическими рублями, и 10 856 руб. – кредитными билетами) [12, с. 70–71]. В 1880 г. импорт составил 1 850 174 пуда на сумму 4 279 476 руб.; экспортные операции – 3 780 398 пудов на сумму 5 920 009 руб. (леса – 3 тыс. пудов, хлеба – 2 млн 841 тыс. пудов, «семени разного» – 561 тыс. пудов; продуктов животного происхождения – 5 тыс. пудов; металлов – 360 тыс. пудов, и прочих товаров – 10 тыс. пудов). При этом сумма ежегодного таможенного сбора Севастопольской таможни составила 271 247 руб. (263 237 металлическими рублями, и 8010 руб. – кредитными билетами) [13, с. 44–45].

В 1881 г. импортных товаров, учтенных севастопольскими таможенниками, насчитывалось 1 482 454 пуда на сумму 6 422 882 руб. Было экспортировано 4 149 177 пудов российских товаров (3 546 000 пудов хлеба, 581 тыс. семян, 13 тыс. пудов продуктов животного происхождения, и 9 тыс. пудов прочих товаров) на сумму 5 857 064 руб. (в том числе, хлеба на сумму 4 753 478 руб.) Таможенный сбор за год составил 328 953 руб. (из них 322 126 металлическими рублями, и 6827 руб. – кредитными билетами) [14, с. 60–61; 17, с. 29]. В 1885 г. из Севастополя было оправлено морем 2 815 760 пудов пшеницы, 1 883 550 пудов ржи, 1 324 100 пудов ячменя и 1 294 390 пудов овса, при этом пшеничной муки – общим количеством 333 910 пудов, а хлебных отрубей – 29 300 пудов. Всего же через Севастопольскую таможню было вывезено 7 681 010 пудов хлеба. В числе прочих продовольственных и непродовольственных товаров, отправленных через Севастопольскою таможню в 1885 г., числились (в пудах): «икра всякая» (кроме красной) – 194; рыба соленая и копченая – 299; лес строительный – 41 200; семя льняное – 11 500; семя масличное, подсолнечное, маковое, сурепное – 86 860; выжимки из семян – 30 850; кожи соленые сырые – 3421; кожи невыделанные и проч. – 3746; сало животных – 541; шелковые коконы – 16; шерсть мериносных овец (неочищенная) – 1083; быки и коровы – 304 голов; телята, бараны и козы – 10 141 голов; лошади – 596 голов. Помимо этого, было экспортировано 75 пудов медных изделий, а железных изделий – 364 пуда. Общее число вывезенных товаров было на сумму 6 044 367 руб. [3, л. 1 об. – 2 об.].

Импортируемая продукция тоже составляла существенную часть товарооборота Севастопольской таможни. Всего в 1885 г. было ввезено (в пудах): гороха и бобов – 1740; различных овощей, как свежих, так и сушеных – 15 410; коринки (коринфского изюма, из особого сорта мелкого винограда без косточек) – 295; цемента – 139 167; каменного угля – 471 800; кокса – 21 561; дегтя – 3572; дубильных веществ – 34 148. Помимо этого, в списках присутствовали следующие наименования: лесной товар (всего на сумму 37 972 руб.); растения живые и высушенные – 112 733; хлопчатая бумага-сырец – 618 626; кирпич огнеупорный (20 125) и обыкновенный (50 тыс.); черепица кровельная – 146 540 шт.; трубы водопроводные – 6128 шт.; фрукты свежие и соленые – 306 пудов; апельсины, лимоны и померанцы (бигарадия, или севильские апельсины) свежие; оливки и маслины (сухие и в масле) – 1390; орехи лесные – 671; бекмесы (густые сиропы или сгущенные соки ягод, овощей, фруктов или их смеси) – 5; вино виноградное – 544; шерсть в сыром виде – 278; сталь листовая – 15 150; мездровый (белковый, или глютиновый) клей – 389; масло сливочное – 1212; гипс, мрамор и порфир – 846; гончарные изделия – 1719; изделия из стали и железа – 11 072; косы и серпы – 220; тендеры (винтовые стяжки для натягивания тросов или проволоки) – 8085; столярные и токарные изделия – 214; обувь из шелковой материи – 145; джутовые (из натурального текстильного волокна) и холстяные мешки – 1232; шерстяная материя – 13; фески турецкие – 3179 дюжин; бумажные ткани – 273 пуда; бумажные ткани с шелком – 154; галантерейные товары (простые) – 50 [3, л. 3, 3 об., 4, 4 об., 5].

В 1887 г. стоимость всех вывезенных через Севастопольскую таможню товаров составила 13 555 209 руб.; в 1888 г. – 25 821 228 руб.; в 1889 г. – 22 780 404 руб.; в 1890 г. – 11 840 478 руб.; в 1891 г. – 12 799 631 руб.; в 1892 г. – 7 820 683 руб.; в 1893 г. – 16 376 303 руб.; в 1894 г. – 22 266 990 руб.; в 1895 г. – 12 081 114 руб.; в 1896 г. – 6 648 393 руб. [18, табл. VI, с. 36].

В 1897 г. порт Севастополя всего посетило 1448 судов: при этом в течение года пришло 130 судов общим водоизмещением 124 657 регистровых тонн[2], осуществлявших заграничное плавание (из них 75 судов ходили под иностранными флагами, и 55 – под российским), и 1318 судов каботажного плавания (105 парусных судов и 1213 пароходов общим водоизмещением 1 179 548 регистровых тонн). Под греческим флагом в Севастополь зашло 1 парусное судно с товарами, под турецким – 13 (все они выгрузили 88 тыс. пудов товаров); 1 парусное судно под турецким флагом, и 1 – под российским заходили в порт, не осуществляя погрузку и выгрузку товаров. Помимо указанных судов, в 1897 г. в севастопольский порт прибыло 54 парохода с товарами под российским флагом (всего ими было выгружено товаров общим весом 78 тыс. пудов), и 16 – под флагами зарубежных государств (3 – датских, ими доставлено 16 тыс. пудов товаров; 2 – германских, доставлено 24 тыс. пудов; 9 – британских, 171 тыс. пудов; 1 – французский, 31 тыс. пудов; 1 – греческий, 45 тыс. пудов). Всего же с этих судов было выгружено 287 тыс. пудов товаров. Без груза (т.е., не совершая погрузку и выгрузку товаров) в порт Севастополя также зашли 45 пароходов под иностранными флагами (29 британских, 4 греческих, 3 французских, по 2 – датских, итальянских и турецких, по 1 – германских, голландских, австро-венгерских) [18, табл. XV-а, с. 12, табл. XVI, с. 4]. Одно судно под российским флагом вынужденно зашло в Севастопольский порт из-за плохих погодных условий [18, табл. XIV, с. 2–4].

Отбыло из Севастополя всего в течение 1897 г. 1466 судов (133 судна заграничного плавания общим водоизмещением 129 465 регистровых тонн, из которых 79 шли под иностранными флагами, и 54 – под российским), а также 1333 судна каботажного плавания (116 парусных судов и 1217 пароходов, не считая буксирного судоходства – общим водоизмещением 1 182 485 регистровых тонн). Из них отошло из севастопольского порта: 15 парусных судов без товаров, а также 92 парохода, на которые погрузили 3 687 000 пудов товаров (54 – под российским флагом, на них было погружено 247 тыс. пудов товаров; 26 – под британским флагом, 2 303 000 пудов; 3 – под датским, 104 тыс. пудов; 3 – под французским, 113 тыс. пудов; 3 – под греческим, 213 тыс. пудов; 2 – под турецким, 81 тыс. пудов; 1 – под австро-венгерским, 50 тыс. пудов) [18, табл. XIV, с. 2, табл. XV-а, с. 13, табл. XVI, с. 5]. В 1899 г. севастопольский порт посетило 75 судов (832 тыс. пудов товаров было выгружено); отправлено – 75 судов (с 1 млн 250 тыс. пудов товаров). Что касается каботажного плавания, то в 1898 г. в порт Севастополя зашло 1273 судна, и было отправлено – 1272 [8, с. 465].

Наибольшее число торговых пароходов под российским флагом (52) в 1897 г. в севастопольский порт прибыло из Турции (столько же и отбыло назад, груженых товарами); 1 пароход пришел из Франции, и 1 – из российских портов восточных окраин Российской империи. Что касается иностранных судов, то они направлялись в Севастополь из Великобритании (а также с о. Мальта, одной из ее колоний), Франции, Испании, Бельгии, Турции, Италии, Греции, Румынии, Болгарии, Египта и США [18, табл. XV-б, с. 44–46].

В 1897 г. через Севастопольскую таможню 1-го класса за границу было вывезено 2 715 000 пудов товаров стоимостью 2 507 337 руб., а ввезено на сумму 811 261 руб. (очищено пошлиной на сумму 823 622 руб.). Совокупно от различных сборов в Севастопольскую таможню поступило наличными деньгами и залогами (пошлин с товаров привозных и отпускных, штрафов, выплат с судоходства, канцелярских, хозяйственных и пр.) 332 165 тыс. руб. (кредитными билетами и золотой монетой). Для сравнения – в том же году через Феодосийскую таможню 2-го класса вывезли товаров стоимостью 11 233 491 руб., ввезли – на сумму 513 727 руб. (очищено пошлиной на 380 052 руб.); через Евпаторийскую таможню 2-го класса экспортировали товаров на 3 248 315 руб., импортировали – на 31 330 руб. (очищено пошлиной на 31 336 руб.). Лидером же по экспортно-импортным операциям в Южном таможенном округе в 1897 г. выступала Одесская главная складочная таможня, обработавшая товаров на сумму 100 804 459 руб. (экспорт) и 66 241 265 (импорт); очищено пошлиной товаров на сумму 53 927 914 руб. [18, табл. III, с. 4].

Анализ перечня товаров, прошедших через Севастопольскою таможню в 1897 г., продемонстрировал, что всего было вывезено 1 834 422 пуда хлеба и зерновых, а именно: 1 025 089 пудов пшеницы, 35 850 пудов ржи, 387 610 пудов ячменя, 273 495 пудов овса, 100 пудов гречи, 5 пудов проса, 136 пудов кукурузы, 20 пудов гороха, 1129 пудов фасоли, бобов и чечевицы, 193 пуда гречневой крупы, 123 пуда прочих круп (кроме гречневой и сарачинской), 168 пудов пшена просяного, 110 504 пуда пшеничной муки. Среди других товаров в категории «жизненные припасы» фигурировали (в пудах): картофель (16 373), вермишель и макароны (60), свежие овощи (65), свежее мясо (за исключением свинины) – 2, мясо соленое, копченое и вяленое (за исключением свинины) – 575, мясо свиное – 16, сыр коровий (6), сыр овечий (качкавал) и творог овечий (2), масло коровье (3917), «конфекты и варенье, пряники и разные печенья» (3), икра (2), рыба свежая (79), маринованная (2) и копченая (1141), сахар (рафинад и мелис, в головах, кусках и плитках – 98) и прочие съестные припасы (401). Помимо вышеперечисленных позиций, в списках также упоминались (в пудах): табак крошеный (8), чай (10), спирт (190), не шипучие вина, в бутылках (1032), а также иные товары непродовольственного характера (100) [18, табл. VI, с. 4, 8, 36].

Далее в списках значились такие позиции, как: семя льняное (779 355), рапсовое и сурепное (3960), семена маковые, подсолнечные и другие масличные (1200), а также прочие семена (3), выжимки из льняных (4500), конопляных (18 950), рапсовых и сурепных (16 200) семян (все – в пудах). Прочих растений, «особо не поименованных», хлопчатой бумаги-сырца и ваты числилось чуть более 15; льняной кудели и пакли – 27; пеньковой пакли – 2 (все – в пудах). «Мягкой рухляди» (шкуры животных) вывезли 8 пудов, невыделанных кож – 369, юфти – 2, рогов и копыт – 30, невыделанной щетины – 1, льняной и пеньковой пряжи – 8. Баранье сало в списках фигурировало в количестве 13 852 пудов, говяжье – 745 пудов [18, табл. VI, с. 12, 16].

Среди других товаров, отправленных в 1897 г. через Севастопольскую таможню, числились (в пудах): «шерсть обыкновенная немытая» (60), глина для строительства (7), камень (в том числе, дикий, для мощения улиц) – 1 тыс. пудов, каменный уголь (2), деготь (45), железо листовое и иных видов (2), медь и цинк (7 пудов с лишним), прочие металлы (более 11). Не подлежавших акцизу бензина, лигроина, газолина всего вывезли 40 пудов; астралина, пиронафта и солярки – 27; скипидара – 2; красок и красильных веществ – 50; аптекарских товаров – 8; масла льняного – 14; прочих растительных масел – 18. Что касается домашнего скота, то всего было экспортировано 48 165 пудов (а именно, крупного рогатого скота, телят, а также лошадей) [18, табл. VI, с. 20, 24].

В списках продукции фабричных, заводских и ремесленных предприятий присутствовали: фаянсовые изделия, оконные стекла, изделия из серебра, меди, чугуна, железа, а также машины (всего 436 пудов); плотницкие, токарные и резные изделия (26), резиновые изделия и писчая бумага (7), рогожа, конская сбруя, изделия из кожи, канаты, веревки, бечевки, парусное полотно, льняные и пеньковые изделия (1190). Шелка, шерстяной материи, сукна, войлока, ковров насчитывалось 409 пудов. Помимо всего прочего, белье, платья, шубы, мыло, музыкальные инструменты, математические приборы, гравюры, книги, восковые свечи, спички, а также повозки и прочие изделия составляли отдельную статью экспорта (7976 пудов) [18, табл. VI, с. 28, 32, 36].

Что касается импортных операций, осуществлявшихся через Севастопольскую таможню в конце XIX в., то в цифровом выражении показатели были следующими. В 1887 г. было ввезено товаров на сумму 6 038 915 руб.; в 1888 г. – 5 196 564 руб.; в 1889 г. – 4 749 266 руб.; в 1890 г. – 1 208 840 руб.; в 1891 г. – 1 502 153 руб.; в 1892 г. – 2 577 971 руб.; в 1893 г. – 1 770 085 руб.; в 1894 г. – 989 019 руб.; в 1895 г. – 1 189 928 руб.; в 1896 г. – 698 548 руб. А в 1897 г. через Севастопольскую таможню 1-го класса импортировали 502 тыс. пудов товаров общей стоимостью 811 261 руб. (в их числе: продовольственной продукции на сумму 105 903 руб.; «сырых и полуобработанных материалов» – 141 707 руб., животных – 384 руб., изделий – 563 267 руб.) [18, табл. IX, с. 69].

В результате анализа перечня импортируемой продукции выявлено, что через Севастопольскую таможню в 1897 г. вывозились как продовольственные, так и непродовольственные товары. В частности, в их перечне присутствовали (в пудах): картофель (41), горох и бобы (25), мука (за исключением картофельной), солод и различные крупы (18), овощи свежие (5778), овощи сушеные, спаржа, артишоки в свежем виде (907), фрукты свежие (3827), «ягоды свежие, фрукты и ягоды соленые, моченые и всякие, кроме особо поименованных» (551), апельсины, померанцы (бигарадия) и лимоны (42 870), прочие ягоды, фрукты, сухофрукты, рахат-лукум, халва (881), каперсы, оливки и маслины (сухие, в рассоле и в масле, всего 3228 пудов), орехи, каштаны, кокосы (1789), а также «анис, тмин, кишнец, орехи померанцевые, рожки турецкие» (1), миндаль и фисташки (5). Всего вышеперечисленных видов продовольственной продукции насчитывалось 59 837 пудов [18, табл. IX, с. 5].

Одной из категорий импортируемых товаров традиционно являлись различные пряности и приправы. Так, например, паштетов, всевозможных приправ (сои, пикулей, каперсов), гвоздики, кардамона, мускатного ореха было завезено 7 пудов; цикория и других так называемых кофейных суррогатов – 17 пудов. Среди ввезенных товаров также значились: чай (31 пуд); табак в листах и папушах (42 пуда); сахар-рафинад, мелис, лумп (не очищенный сахар, из которого варится рафинад) и леденец (125 пудов); «конфекты», варенье, сахарные сиропы, пряники и печенье (9 пудов). Поставлялась через Севастополь из-за рубежа и алкогольная продукция (общим количеством 9752 пуда), в числе которой следует упомянуть арак, ром, коньяк, хлебный спирт (в бочках и бутылках), а также ликеры, наливки и настойки (всего 1308 пудов). Кроме того, завозились: вина виноградные и ягодные в бочках, с содержанием алкоголя не выше 16° (290 пудов) и выше 16° (447 пудов); вина виноградные и ягодные шипучие в бутылках (230 пудов) и прочие (54 пуда); мед, портер, различные сорта пива и сидр в бутылках (631 пуд). Помимо всего прочего, таможня очищала пошлиной уксус (в бутылках), минеральную воду (24 пуда), соль столовую, «очищенную в мелких помещениях» (3 пуда), мясо соленое, копченое, вяленое и колбасы (125 пудов), различные виды рыбы (всего 1654 пуда), а именно: рыбу свежую (1514 пудов), маринованную в масле и фаршированную (15 пудов), соленую и копченую (за исключением сельди – 51 пуд), сельдь (35 пудов), треску и прочие виды рыбы, как в сушеном, так и вяленом виде (36 пудов), а также устриц, раков (3 пуда) и другие съестные припасы, «особо не поименованные» (6 пудов). Было также завезено 384 пуда «прочих животных всякого рода» (за исключением лошадей, голов крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы) [18, табл. IX, с. 9, 13].

В списке промышленных, мануфактурных, ремесленных и прочих товаров, поступивших в Севастопольскую таможню в 1897 г. из стран Европы, Ближнего Востока и других регионов, фигурировали различные предметы. Например, ввозились: перьевые и пуховые подушки и тюфяки (13 пудов); 3249 пудов воска пчелиного; кожи невыделанные, шкуры и пр., как сухие, так и сухосоленые (63 пуда); «мягкая рухлядь, особо непоименованная» (3 пуда); сбруя конская и седельно-шорные изделия (2 пуда); различные виды обуви (в том числе, и дамская «шевро» – мягкая кожа хромового дубления, выделанная из шкур коз), а также чемоданы, приводные машинные ремни сшитые, кнуты, ведра и прочие изделия из кожи (всего 55 пудов) [18, табл. IX, с. 13, 17].

Импортировалась древесина (как обработанная – доска, брус, фашины – так и бревна) и ценные породы дерева – кедр, кипарис и пр. (всего 55 434 пуда); деревянные изделия (в плотничьей обработке), столярные и токарные (как из обыкновенных, так и из ценных пород), бочарные изделия, пробковое дерево, мебель, рамы с зеркалами, мебель и деревянные предметы обихода с готовой обивкой (всего 2 186 пудов) [18, табл. IX, с. 17]. В графе «ввоз» также присутствовал разнообразный строительный материал (глина, цемент и пр., камни, пиленные плиты, мрамор – общим весом 26 962 пуда); огнеупорный кирпич и кровельная черепица (217 045 пудов). Были ввезены глиняные трубы (водопроводные, дренажные – 8078 пудов), глиняная плитка, печной кафель, изразцы и пр. (346 пудов), гончарная посуда и другие изделия (193 пуда). Из-за границы выписывались элементы декора помещений: орнаменты, кариатиды, бюсты, статуи (2 пуда); различные растения и семена, цветы, листья (живые и засушенные – всего 102 пуда); корзины, мебель, ковры, маты, циновки (30 пудов); драгоценные и полудрагоценные камни (2 пуда), «алебастр, гипс в изделиях скульптурной и резной и т.п. работы», изделия из мрамора (28 пудов), угольные свечи, пластины для электротехники (1 пуд), фаянсовые изделия, майолика, фарфор (114 пудов); изделия из стекла – бутылки, склянки, банки, листовое стекло и пр. (88 пудов); зеркальные стекла различных размеров (всего 13 162 пудов на общую сумму 619 руб.) [18, табл. IX, с. 17, 25, 29].

Помимо всего прочего, необходимо упомянуть и о промышленных товарах, ввезенных в 1897 г. через Севастопольскую таможню, как: каменный уголь (3720 пудов), гудрон, асфальт (78 пудов), гарпиус (вареная и очищенная белая смола), галлипот (сосновая смола) и смола для пивоваров (3 пуда), керосин, фотоген (5 пудов), различные масла (2 пуда), «каучук, гуттаперч, гумми в сыром виде» (373 пуда), резина и изделия из нее (30 пудов), очищенная сера и серный цвет (120 пудов), сурьма (в металлическом виде – 625 пудов), химические и фармацевтические товары (176 пудов), масла (в том числе, эфирные и благовония), олифа (1572 пуда), душистые воды спиртовые, румяна, белила, духи, помада, мыло, лаки (106 пудов), всевозможные краски и красильные вещества (3498 пудов). Посредством ввоза удовлетворялся спрос на серебряные изделия, позументную и золотную вышивку и пр. (108 пудов) [18, табл. IX, с. 29, 33, 35, 41].

Важными статьями импорта являлись сталь и изделия из нее (а именно, рельсы и иная продукция), свинец, серный колчедан и др. (всего 29 356 пудов). Всего же чугунных, железных и стальных изделий, изделий из меди и сплавов, а также из проволоки насчитывалось 70 552 пуда [18, табл. IX, с. 41, 45]. Наличествовали в списках металлические инструменты, предназначенные для различных ремесел и «художеств» (всего 61 пуд), различные машины, аппараты (в том числе, динамо-машины, металло- и деревообрабатывающие станки), пожарное оборудование, швейные машинки и прочая продукция (187 пудов), а также аппараты и принадлежности для электрического освещения, инструменты и математические приборы (117 пудов), часы (27 пудов), музыкальные инструменты (305 пудов), экипажи (820 пудов), картины, книги, ноты, карты, прочие писчебумажные товары (115 пудов), изделия из хлопчатобумажной ткани (23 пуда), пеньковые и льняные изделия (канаты, веревки – 403 пуда), шерстяные, полушерстяные ткани, ковры, фески и фуражки (685 пудов), игрушки, галантерея, постельные принадлежности и пр. (131 пуд) [18, табл. IX, с. 49, 53, 57, 61, 65].

Исходя из рассмотренных материалов, можно сделать вывод о том, российское правительство во второй половине XIX в. постоянно вносило изменения в содержание действовавших на территории империи таможенных тарифов, содержание которых в разные годы отражало как фритрейдерскую, так и протекционистскую политику государства. Например, таможенный тариф 1868 г. (в отличие от тарифа 1857 г.) носил уже характер протекционистского, демонстрируя отказ властей от фритрейдерских инициатив [26; 27]. Принятый 1 июля 1891 г. новый таможенный тариф также отличался протекционизмом, поскольку из всего числа обозначенных позиций товаров в нем только 14 являлись беспошлинными. В период с 1894 по 1914 г. наблюдается смягчение ранее принятых таможенных правил, и, в качестве замены протекционистским тарифам, отвечавшим прежде всего интересам отечественных производителей, правительство утверждает тарифы конвенционные, ознаменовавшие собой начало экспансии в Россию иностранных капиталов.

Севастопольская таможня являлась одним из ключевых пунктов на Крымском полуострове, через который во второй половине XIX – начале XX в. велась оживленная торговля. В 1870–1880-х гг. главным продуктом экспорта, осуществлявшегося посредством Севастопольской таможни, оставались зерновые культуры (и, в частности, пшеница), которые отправляли в порты ближневосточных и европейских стран. Важнейшим экспортером российской пшеницы оставалась Великобритания, куда в 1897 г. было направлено 45 231 800 пудов хлеба [18, табл. V, с. 3]. Введение в строй участков Лозово-Севастопольской железной дороги стало значимым событием, ознаменовавшем начало интенсификации экономики региона, а Севастополь в конце XIX в. превратился в важный логистический центр во всей инфраструктуре таможенных учреждений Северного Причерноморья.

Во второй половине XIX – начале XX в. статус Севастопольской таможни претерпел ряд изменений. При организации в Севастополе таможенного учреждения ему был присвоен 1-й класс, 2-й разряд, и вплоть до конца XIX в. таможня оставалась основным пунктом, через который осуществлялись торговые операции с другими регионами России, а также с зарубежными государствами. Затем Севастопольская таможня функционировала уже в рамках присвоенного ей 2-го класса, однако в 1874 г. по решению Госсовета ее вновь назначили таможней 1-го класса. В начале XX в. в связи с завершением модернизации Феодосийской таможни и перенаправлением основного грузопотока через феодосийский порт Севастопольская таможня стала классифицироваться как учреждение 1-го класса 3-го разряда, а затем была переведена в 4-й разряд; при этом снизился объем перевозимых через нее грузов.

- Арнольд М. Очерк архитектурной деятельности в г. Севастополе // Зодчий. – 1877. – Вып. 1. – С. 7–9.

Arnol’d M. Ocherk arhitekturnoj dejatel’nosti v g. Sevastopole // Zodchij. – 1877. – Vyp. 1. – S. 7–9. - Архив города Севастополя (АГС), ф. 17, оп. 1, д. 3.

Arhiv goroda Sevastopolja (AGS), f. 17, op. 1, d. 3. - АГС, ф. 17, оп. 1, д. 15.

AGS, f. 17, op. 1, d. 15. - АГС, ф. 22, оп. 1, д. 1.

AGS, f. 22, op. 1, d. 1. - АГС, ф. 22, оп. 1, д. 5.

AGS, f. 22, op. 1, d. 5. - АГС, ф. 22, оп. 1, д. 14.

AGS, f. 22, op. 1, d. 14. - Борщик Н. Д. Кадровый состав Евпаторийской портовой таможни Таврической губернии в 1860-е гг. // Научный вестник Крыма. – 2017. – № 5(10). – С. 1–9. [Электронный ресурс] URL: https://www.nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/208 (дата обращения: 05.07.2025).

Borshhik N. D. Kadrovyj sostav Evpatorijskoj portovoj tamozhni Tavricheskoj gubernii v 1860-e gg. //Nauchnyj vestnik Kryma. – 2017. – № 5(10). – S. 1–9. URL: https://www.nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/208 (05.07.2025). - Вернер К. Таврическая губерния // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона; Под ред. К.К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. – СПб.: типо-лит. И. А. Ефрона, 1901. – Т. 32. – С. 461–466.

Verner K. Tavricheskaja gubernija // Jenciklopedicheskij slovar’ F. A. Brokgauza i I. A. Efrona; Pod red. K. K. Arsen’eva, F. F. Petrushevskogo. – SPb.: tipo-lit. I.A. Efrona, 1901. – T. 32. – S. 461–466. - Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. – М., 1959. – 277 с.

Druzhinina E. I. Severnoe Prichernomor’e v 1775–1800 gg. – M., 1959. – 277 s. - Извлечение главнейших сведений из Обзора внешней торговли России за 1877 г.: С прил. граф. табл. и карты тамож. учреждений. – СПб.: тип. К. Киршбаума, 1878. – 754 с.

Izvlechenie glavnejshih svedenij iz Obzora vneshnej torgovli Rossii za 1877 g.: S pril. graf. tabl. i karty tamozh. uchrezhdenij. – SPb.: tip. K. Kirshbauma, 1878. – 754 s. - Извлечение главнейших сведений из Обзора внешней торговли России за 1878 г.: С прил. граф. табл. и карты тамож. учреждений. – СПб.: тип. К. Киршбаума, 1879. – 797 с.

Izvlechenie glavnejshih svedenij iz Obzora vneshnej torgovli Rossii za 1878 g.: S pril. graf. tabl. i karty tamozh. uchrezhdenij. – SPb.: tip. K. Kirshbauma, 1879. – 797 s. - Извлечение главнейших сведений из Обзора внешней торговли России за 1879 г.: С прил. граф. табл. и карты тамож. учреждений. – СПб.: тип. К. Киршбаума, 1880. – 809 с.

Izvlechenie glavnejshih svedenij iz Obzora vneshnej torgovli Rossii za 1879 g.: S pril. graf. tabl. i karty tamozh. uchrezhdenij. – SPb.: tip. K. Kirshbauma, 1880. – 809 s. - Извлечение главнейших сведений из Обзора внешней торговли России за 1880 г.: С прил. граф. табл. и карты тамож. учреждений. – СПб.: тип. К. Киршбаума, 1881. – 755 с.

Izvlechenie glavnejshih svedenij iz Obzora vneshnej torgovli Rossii za 1880 g.: S pril. graf. tabl. i karty tamozh. uchrezhdenij. – SPb.: tip. K. Kirshbauma, 1881. – 755 s. - Извлечение главнейших сведений из Обзора внешней торговли России за 1881 г.: С прил. граф. табл. и карты тамож. учреждений. – СПб.: тип. К. Киршбаума, 1882. – 785 с.

Izvlechenie glavnejshih svedenij iz Obzora vneshnej torgovli Rossii za 1881 g.: S pril. graf. tabl. i karty tamozh. uchrezhdenij. – SPb.: tip. K. Kirshbauma, 1882. – 785 s. - Кайданов Н. Краткий хронологический обзор действий Департаментов внешней торговли и таможенных сборов по части торговли России с иностранными государствами. – СПб.: тип. В. Киршбаума, 1890. – [2], IV, 113 с.

Kajdanov N. Kratkij hronologicheskij obzor dejstvij Departamentov vneshnej torgovli i tamozhennyh sborov po chasti torgovli Rossii s inostrannymi gosudarstvami. – SPb.: тip. V. Kirshbauma, 1890. – [2], IV, 113 s. - Обзор внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1877 год. – СПб.: тип. К. Киршбаума, 1878. – 754 с.

Obzor vneshnej torgovli Rossii po evropejskoj i aziatskoj granicam za 1877 god. – SPb.: tip. K. Kirshbauma, 1878. – 754 s. - Обзор внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1881 год. – СПб.: тип. К. Киршбаума, 1882. – 755 с.

Obzor vneshnej torgovli Rossii po evropejskoj i aziatskoj granicam za 1881 god. – SPb.: tip. K. Kirshbauma, 1882. – 755 s. - Обзор внешней торговли России по Европейской и Азиатской границам за 1897 г.: изд-ие Департамента таможенных сборов. – СПб.: типо-лит. М. П. Фроловой, 1899. – 852 с.

Obzor vneshnej torgovli Rossii po Evropejskoj i Aziatskoj granicam za 1897 g.: izd-ie Departamenta tamozhennyh sborov. – SPb.: tipo-lit. M. P. Frolovoj, 1899. – 852 s. - Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1 (ПСЗРИ–1). – СПб.: Тип. Второго Отд-ия Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. – Т. 22: 1784–1788.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie 1 (PSZRI–1). – SPb.: Tip. Vtorogo Otd-ija Sobstvennoj E. I. V. Kanceljarii, 1830. – T. 22: 1784–1788. - ПСЗРИ–1. – СПб., 1830. – Т. 27: 1820–1821.

PSZRI–1. – SPb., 1830. – T. 27: 1820–1821. - ПСЗРИ–2. – СПб., 1866. – Т. 38, отд. 2: 1863.

PSZRI–2. – SPb., 1866. – T. 38, otd. 2: 1863. - ПСЗРИ–2. – СПб., 1876. – Т. 49, отд. 2: 1874.

PSZRI–2. – SPb., 1876. – T. 49, otd. 2: 1874. - Прохоров Д. А. Штаты и деятельность таможенных учреждений Таврической области в конце XVIII века // История и археология Крыма. – 2017. – № 5. – С. 341–370.

Prohorov D. A. Shtaty i dejatel’nost’ tamozhennyh uchrezhdenij Tavricheskoj oblasti v konce XVIII veka // Istorija i arheologija Kryma. – 2017. – № 5. – S. 341–370. - Прохоров Д. А. «Учредить на Южном берегу Крымского полуострова в селении Ялтах таможенную заставу…»: к истории создания и деятельности Ялтинской таможни и Южного отряда Таврической бригады пограничной стражи // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Исторические науки. – 2024. – Т. 10, № 3. – С. 141–168.

Prohorov D. A. «Uchredit’ na Juzhnom beregu Krymskogo poluostrova v selenii Jaltah tamozhennuju zastavu…»: k istorii sozdanija i dejatel’nosti Jaltinskoj tamozhni i Juzhnogo otrjada Tavricheskoj brigady pogranichnoj strazhi // Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki. – 2024. – T. 10, № 3. – S. 141–168. - Прохоров Д. А., Борщик Н. Д. Деятельность таможенных и карантинных учреждений Российской империи во второй половине XIX в. в документах Государственного архива Республики Крым // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – 2024. – № 29. – С. 491–499.

Prohorov D. A., Borshhik N. D. Dejatel’nost’ tamozhennyh i karantinnyh uchrezhdenij Rossijskoj imperii vo vtoroj polovine XIX v. v dokumentah Gosudarstvennogo arhiva Respubliki Krym // Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii. – 2024. – № 29. – S. 491–499. - Свод законов Российской империи. Т. 6. Уставы таможенные. – СПб.: тип. Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1857. – 696 с.

Svod zakonov Rossijskoj imperii. T. 6. Ustavy tamozhennye. – SPb.: тip. Vtorogo Otdelenija Sobstvennoj E. I. V. Kanceljarii, 1857. – 696 s. - Свод законов Российской империи. Т. 6. Уставы таможенные. С 1 января 1864 по 31 декабря 1868 года. Ч. 2. Статьи к VI, VII, VIII и IX томам Свода. – СПб.: тип. Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1868. – 853 с.

Svod zakonov Rossijskoj imperii. T. 6. Ustavy tamozhennye. S 1 janvarja 1864 po 31 dekabrja 1868 goda. Ch. 2. Stat’i k VI, VII, VIII i IX tomam Svoda. – SPb.: тip. Vtorogo Otdelenija Sobstvennoj E. I. V. Kanceljarii, 1868. – 853 s. - Чужинова А. С. Деятельность таможенных учреждений Крымского полуострова в XIX в.: историографический обзор // Научный вестник Крыма. – 2024. – № 2(48). – С. 1–6. [Электронный ресурс] URL: https://www.nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/1014/pdf (дата обращения: 05.07.2025).

Chuzhinova A. S. Dejatel’nost’ tamozhennyh uchrezhdenij Krymskogo poluostrova v XIX v.: istoriograficheskij obzor // Nauchnyj vestnik Kryma. – 2024. – № 2(48). – S. 1–6. URL: https://www.nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/1014/pdf (05.07.2025). Еранцев Николай Федорович (1841–1908) – инженер, архитектор, автор и соавтор многих памятников, посвященных первой обороне Севастополя, общественный деятель. В период с 1883 по 1886 гг. был городским головой Севастополя.

Регистровая тонна – единица объема, равная 100 кубическим футам (2,83 м³). В середине XIX в. применялась для оценки тоннажа в судоходстве.