«НА СЕВЕР, ПОБЛИЖЕ К КНИЖКАМ…»: БЕГСТВО ИЗ КРЫМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. В. ФРУНЗЕ ПРОФЕССОРА П. П. СУШКИНА

«TO THE NORTH, CLOSER TO BOOKS….»: THE FLIGHT FROM THE M. V. FRUNZE CRIMEAN STATE UNIVERSITY OF PROFESSOR P. P. SUSHKIN

JOURNAL: «SCIENTIFIC NOTES OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE» Volume 11 (77), № 3, 2025

Publicationtext (PDF):Download

(прикрепитьфайлPDF «7_ Nepomnyashchy»)

UDK: 908(292.471): СУШКИН

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:

Nepomnyashchy A. A., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1741-2025-11-3-80-102

PAGES: from 80 to 102

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: P. P. Sushkin, V. I. Vernadsky, Taurida University, M. V. Frunze Crimean University, survival practices of scientists.

ABSTRACT (ENGLISH):

The study continues the series of publications about the contacts of Academician V. I. Vernadsky with outstanding Russian scientists – colleagues at the Taurida University after the departure of the former rector from Simferopol. The conditions in which Professor Pyotr Petrovich Sushkin (1868–1928) found himself after another reorganization of the university are shown. Based on information from the correspondence of the scientist with V. I. Vernadsky, the history of the move (in fact, the flight) of P. P. Sushkin from Simferopol to Petrograd, where he managed to get a modest position in the Zoological Museum of the Academy of Sciences, is reconstructed. The letters contain unique information about the life of the Crimean scientific community in the first half of 1921 and complement the information we have already introduced into scientific circulation from the messages to V. I. Vernadsky from Simferopol scientists P. A. Dvoichenko, A. I. Markevich and S. P. Popov.

Среди замечательной плеяды крупнейших российских ученых, вынужденно собравшихся в 1918 году в Симферополе и способствовавших созданию там крупного научного центра – Таврического университета, выделяется фигура палеозоолога, орнитолога, академика АН СССР (1923 г.). Петра Петровича Сушкина (1868–1928). Ученый входил в круг соратников и друзей приехавшего в 1920 году в Симферополь академика Владимира Ивановича Вернадского, избранного ректором Таврического университета [1]. Ставший драматичным для участников тех событий симферопольский период их жизни и творчества не нашел отражения в литературе об этих ученых. Не стал исключением и академик П. П. Сушкин. Источники о его пребывании на полуострове крайне скупы. В очерках, посвященных орнитологу, практически нет информации о его службе в Таврическом университете (Крымском – с 1921 г.) [2].

Представляет интерес проследить судьбы соратников и друзей академика В. И. Вернадского после отъезда Владимира Ивановича из Симферополя. Основным источником для такого исследования является эпистолярий, подкрепляемый документами из фондов местных органов власти и бумагами Главпрофобра, фиксировавших состояние дел к началу 1921 года, из Госархива Российской Федерации. В личном архивном фонде академика В. И. Вернадского, отложившемся в Архиве РАН, хорошо сохранилась переписка с коллегами, в частности и по бывшему Таврическому университету. Предпринятая попытка публикации этих исторических источников представляется нам неудачной [3]. Кроме большого числа искажений текстов и опечаток [см. подробнее: 4] далеки от идеала и комментарии, которые не всегда отражают исторические реалии того времени.

Предпринимаемая работа по восстановлению коммуникаций В. И. Вернадского со своими бывшими коллегами по университету в Симферополе [5; 6] позволяет восстановить уникальную атмосферу жизни научного и культурного центра «старой» России – Таврического университета в последний год перед окончательным установлением Советской власти в регионе, когда ректором вуза был В. И. Вернадский. Письма – содержательный источник об изменениях в жизни местной профессуры после установления Советской власти, когда университет подвергся значительной реорганизации.

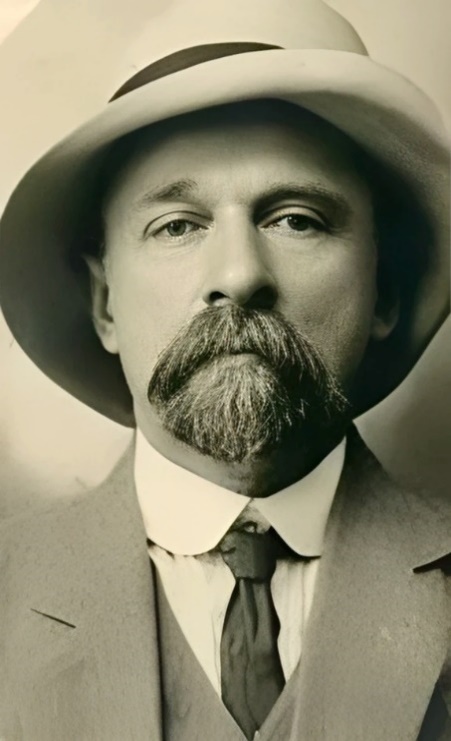

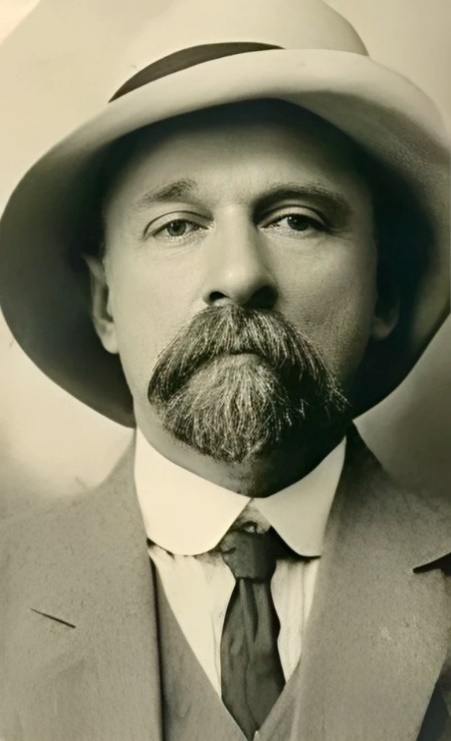

Петр Петрович Сушкин родился в Туле в купеческой семье 27 января 1868 года. В 1885 году юноша окончил местную гимназию и осенью того же года поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. К моменту поступления Петра в университет семья разорилась и в дальнейшем не оказывала ему никакой материальной поддержки. В университете с 1887 года Петр Петрович стал заниматься на кафедре сравнительной анатомии у профессора М. А. Мензбира, по представлению которого и был оставлен в 1889 году, по окончании университетского курса, при кафедре для подготовки к профессорскому званию. В 1893 году П. П. Сушкин сдал экзамены на степень магистра, а в феврале 1897 года защитил магистерскую диссертацию на тему «К морфологии скелета птиц». В 1897–1901 годах он – сотрудник кафедры сравнительной анатомии Московского университета. Диссертация П. П. Сушкина была удостоена Академией наук премии имени заслуженного профессора К. Ф. Кесслера.

Петр Петрович Сушкин родился в Туле в купеческой семье 27 января 1868 года. В 1885 году юноша окончил местную гимназию и осенью того же года поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. К моменту поступления Петра в университет семья разорилась и в дальнейшем не оказывала ему никакой материальной поддержки. В университете с 1887 года Петр Петрович стал заниматься на кафедре сравнительной анатомии у профессора М. А. Мензбира, по представлению которого и был оставлен в 1889 году, по окончании университетского курса, при кафедре для подготовки к профессорскому званию. В 1893 году П. П. Сушкин сдал экзамены на степень магистра, а в феврале 1897 года защитил магистерскую диссертацию на тему «К морфологии скелета птиц». В 1897–1901 годах он – сотрудник кафедры сравнительной анатомии Московского университета. Диссертация П. П. Сушкина была удостоена Академией наук премии имени заслуженного профессора К. Ф. Кесслера.

Петр Петрович Сушкин

До 1901 года П. П. Сушкин занимал скромную должность лаборанта при кафедре сравнительной анатомии Московского университета, участвуя в проведении практикума при курсе, который читал профессор М. А. Мензбир. Вот как наставник П. П. Сушкина вспоминал о его занятиях: «…хочу сказать именно о преподавательской деятельности П. П. Он к ней совершенно не готовился и смотрел на нее для себя в будущем как на неизбежное зло. Но после заграничной поездки, будучи вынужден вести при моих курсах практические занятия и начав читать приватдоцентский курс, П. П. быстро заинтересовался преподаванием, а приглашение его преподавателем на Высш[ие] женские курсы, с обязательством читать курс сравнительной анатомии позвоночных, окончательно примирило его с преподаванием. Обладая к началу своей преподавательской деятельности уже большой эрудицией и превосходной техникой, П. П. сразу занял место одного из лучших преподавателей в Москве. И как руководитель практических занятий, и как преподаватель, П. П. был очень строг к своим ученикам, но имел на это полное право, потому что был очень строг к себе. И таким он был везде» [7, стб. 945].

Несмотря на наличие учебной нагрузки, Петр Петрович довольно продолжительное время занимал скромную должность лаборанта. Других вакантных должностей в возглавляемом М. А. Мензбиром Институте сравнительной анатомии тогда не было, а порывать связи с Московским университетом молодой ученый не хотел. В 1899–1900 годах П. П. Сушкин стажировался в крупнейших зоологических собраниях в Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии и Бельгии. Вернувшись в Москву, он служил в Московском университете приват-доцентом [8, с. 355–356; 9, с. 2018]. В 1902 году Петр Петрович защитил докторскую диссертацию.

В 1909 году П. П. Сушкин был избран профессором Харьковского университета, где и провёл почти десять лет, между 1910 и 1918 годами. В 1912 и 1914 годах ученый осуществил научные экспедиции на Алтай, во время которых собрал материал к своему фундаментальному исследованию о птицах Алтая. Поездки были совершены на средства Московского общества испытателей природы, где были по достоинству оценены блестящие дарования П. П. Сушкина. Материалы, собранные во время этих поездок, легли в основу последнего монументального фаунистическо-зоо-географического исследования П. П. Сушкина – книги «Птицы Советского Алтая и прилежащих частей северо-западной Монголии», увидевшей свет уже через десятилетие после смерти её автора [10].

На рубеже 1918–1919 годов П. П. Сушкин, который не захотел оставаться в красном Харькове, переехал в Симферополь. Здесь он – профессор Таврического университета и научный сотрудник местного Естественно-исторического музея. В 1920 году Петр Петрович тесно сотрудничал с приехавшим в Крым В. И. Вернадским, с которым у него установились дружеские отношения.

Научный тандем Сушкин – Вернадский прервался с вынужденным уходом академика с должности ректора Таврического университета [см. об этом: 11, с. 32–44]. По решению советских властей 23 февраля 1921 года Владимир Иванович Вернадский был вывезен из Симферополя в Москву, куда прибыл 9 марта. В Москве академик оставался до 8 апреля 1921 года, после чего вернулся в Петроград. Интересно, что в Москве академика поселили в здании бывшей фабрики Эйнем на ул. Воронцовской, 14, кв. 3. Профессор П. П. Сушкин сразу попытался установить контакт с коллегой. Он писал В. И. Вернадскому по этому адресу 26 марта 1921 года:

«Дорогой Владимир Иванович,

несколько дней тому назад писал Вам по адресу Академии. Сейчас пишу снова, частью [повторяя прежнее], и сообщаю некоторые новые сведения. Я получил их из Харькова, от 9. ІІІ. официальное извещение от Укрглавпрофобр Наркомпроса, что я избран снова в Харькове профессором, с предложением немедленно явиться к месту службы. Я от себя и также через ректора [Крымского университета им. М. В. Фрунзе А. А. Байкова] ответил просьбой разрешить закончить здесь курсы весеннего полугодия, иначе преподавание на двух факультетах ставится в безвыходное положение. Придется ли в конце концов ехать в Харьков, не знаю, одни советуют, другие нет. До весны надеюсь получить сведения от Вас о Петербурге. Вместе с тем, получил от Мензбира известие, что Ташкентский университет собирается пригласить меня, но не знают моего адреса. Я отправил туда запрос. В Ташкенте для меня большую притягательную силу имеет оставшаяся там громадная коллекция птиц [зоолога-путешественника Николая Алексеевича] Зарудного и затем самый край. Но вместе с тем страшит перспектива очутиться снова в медвежьем углу, без литературы и возможности получать ее. В конце концов я предпочел бы устроиться в центре и получить длительную командировку (может быть, даже неоднократную) в Ташкент. Это удовлетворило бы и ташкентцев, т. к. меня, по-видимому, намереваются пригласить в качестве профессора-исследователя, без обязательства читать лекции. А я тогда дерзнул бы писать сводку о птицах Туркестана, пользуясь материалами и Зарудного, и академическими.

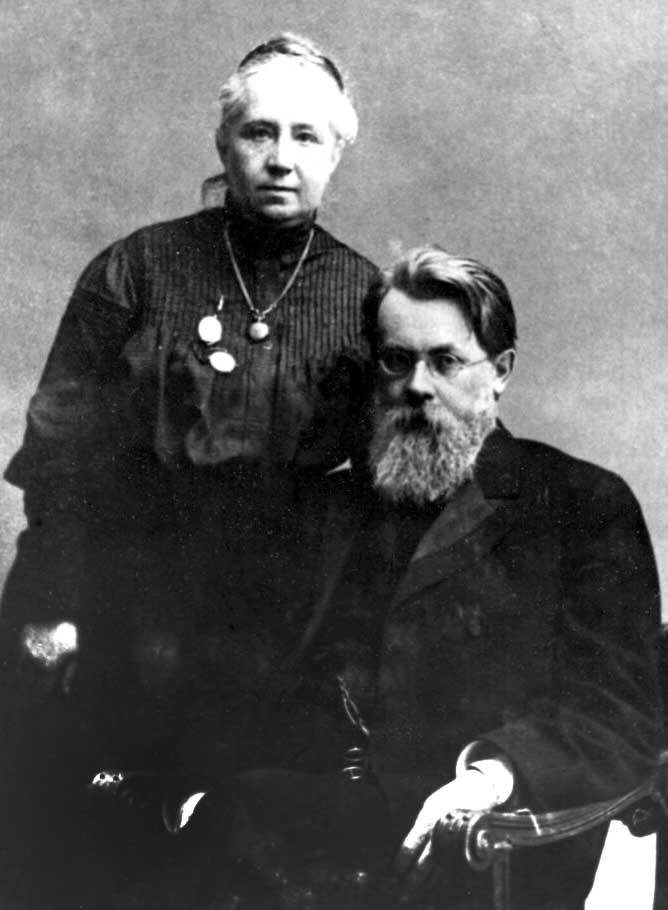

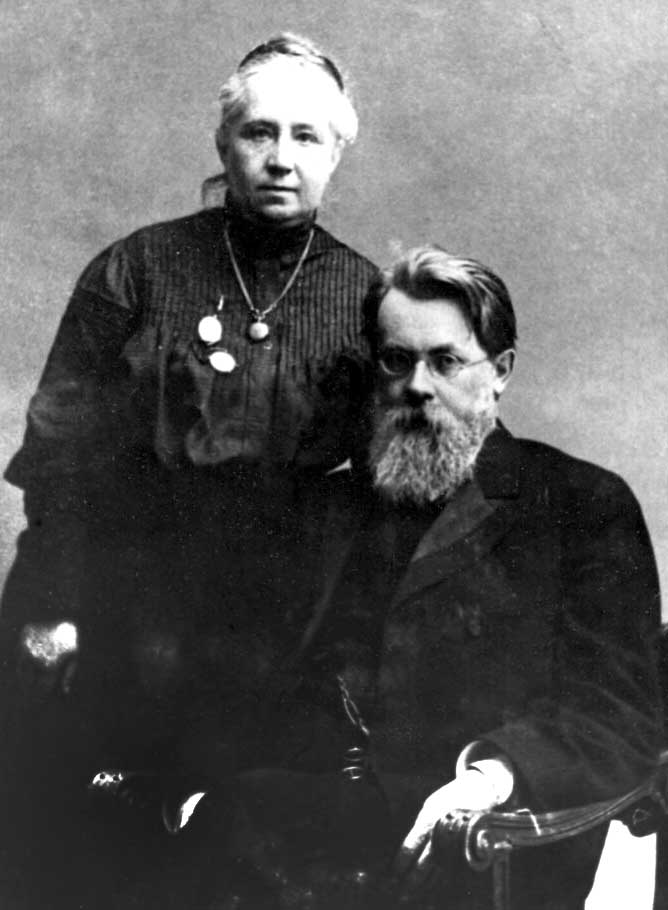

Наталия Егоровна и Владимир Иванович Вернадские.

1911 год

В Москве Вы, конечно, видели Мензбира и говорили с ним. О Петербурге имею сведения, что А. П. Семенов [энтомолог Андрей Петрович Семенов-Тянь-Шаньский (1866–1942)] стремится к моему переводу на службу в Академию.

К моей радости мой ученик Виноградов [ученик П. П. Сушкина по Харьковскому университету, зоолог Борис Степанович Виноградов (1891–1958) служил сотрудником Зоологического музея АН СССР], видимо, зарекомендовал себя [хорошо] – и ему предложено остаться там на службе.

Здесь скучаю в достаточной мере. [Хотел] было писать учебник, но решительно бросил, не видя, какую мне это принесет пользу. «Taurica» перенес в комнату, которую заняла бывш[ая] Комиссия производительных сил (над музеем) и, надеюсь, тем положил начало аннексии 2-го этажа. Но жду новых посягательств. Отвратительно, что прежний заведующий [библиотекой] потерял книгу выдачи из «Taurica». А выдано, увы, слишком много.

Всего хорошего. Привет Вашим.

Ваш П. Сушкин» [12, л. 8–8 об.].

Из письма становится известным, что кафедра зоологии позвоночных Крымского госуниверситета им. М. В. Фрунзе, возглавляемая П. П. Сушкиным, как он указал, участвовала в учебном процессе на «двух факультетах». Речь про естественное отделение физико-математического и аграрный факультеты Крымского университета им. М. В. Фрунзе. Упоминается коллега П. П. Сушкина по орнитологическим штудиям, его учитель, зоолог, энтомолог и зоогеограф, член-корреспондент Академии наук с 1896 года, ставший вскоре академиком (1929 г.) Михаил Александрович Мензбир (1855–1935). Он служил профессором Московского университета (1886–1911), а затем на Высших женских курсах в Москве (1911–1917). В 1917 году ученый вернулся в Московский университет, где в суматошные 1917–1919 годы стал ректором. Ученый получил мировую известность как автор классического труда «Птицы России», напечатанного в семи выпусках (1893–1895). На момент написания письма М. А. Мензбир работал заведующим лабораторией зоогеографии и сравнительной анатомии Московского университета. В. И. Вернадский, знакомый с Мензбиром по совместной работе в Московском университете, встречался с ним, как и предположил Сушкин, в марте 1921 года. В дневнике В. И. Вернадский записал 9 марта 1921 года: «Был рад видеть М. А. Мензбира. Он непримирим. Устал; здоровье его ослабело. С ним о научных работах; о жив[ом] вещ[естве]; об Университете. Рабочий факультет и его поражает всей своей внешней стороной» [13, с. 15].

Таврическая губернская земская управа

Интересно замечание П. П. Сушкина про «медвежий угол», где бы он не хотел «снова» оказаться. Именно так ему представлялся провинциальный Симферополь, где в 1918–1920 годы в связи с перипетиями политической обстановки в стране полностью отсутствовала возможность научных коммуникаций с коллегами из российских и международных университетских центров, а в библиотеках не было академических научных изданий не только зарубежных, но и отечественных.

В конце повествования Петр Петрович не случайно упоминает небезынтересный для Вернадского сюжет. Говорит про помещение бывшего Таврического губернского земства, где располагался Естественно-исторический музей и краеведческая библиотека «Taurica», основанная по инициативе многолетнего председателя местного земства, первого председателя Таврической ученой архивной комиссии Александра Христиановича Стевена. Это была уникальная книжная коллекция, где собирались все издания вне зависимости от языка, где упомянут Крым. В период постоянной смены власти на полуострове сохранность библиотеки пострадала. Коллекции музея активно использовались в учебном процессе Таврического (затем Крымского) университета. Там проходили занятия студентов естественного отделения физико-математического факультета [см. подробнее: 14].

Ответа на это послание П. П. Сушкин не получил. В Симферополе вообще не имели информации, где находится бывший ректор Таврического университета. Поэтому писали и в Петроград на его бывший адрес в надежде, что письма будут получены. 20 апреля 1921 года, наконец, получив известия о пребывании в Москве и предполагаемом переезде Вернадских в Петроград, П. П. Сушкин срочно сообщал, повторяя частично информации из предыдущего текста:

«Дорогой Владимир Иванович,

несколько раз писал Вам в Петербург и лишь недавно узнал, что Вы сильно задержались в Москве. Письма мы получили только – по открытке от Вас и Нины Влад[имировны – дочери В. И. Вернадского] с дороги, и от Нат[альи] Георг[иевны – супруги В. И. Вернадского] письмо с оказией из Москвы. Я получил от «Укрглавпрофобр Наробраза» из Харькова от 9. III. телеграмму, которая извещает, что Физико-математический «институт» выбрал меня профессором зоологии и мне предлагают «немедленно выехать к месту служения». Я ответил, через ректора и лично, что прошу разрешить остаться до конца весеннего полугодия. С неделю тому назад получил также от Укрглавпрофобр, но от другого отдела (что-то инд[устриально-] техн[ический]) предложение «ехать в Екатеринослав и о прибытии сообщить». На это ректор [А. А. Байков] ответил, что Сушкин нужен здесь и отпущен быть не может. Откуда взялась фантазия относительно Екатеринослава, не знаю. В Харькове меня избрали. Курьезно, однако, что от декана об этом известий нет. А наряду с этим я имею сведения об очень тяжелых условиях работы и существования в Харькове, и специально применительно к моему здоровью, прямо советуют оставаться на юге или перебираться уже в более определенный северный климат, где и условия работы лучше. Поэтому я решил в Харьков не ехать. Оставаться здесь неохота тоже, как мы уже говорили. Что касается возможности получить место в Москве, то ближайшие перспективы слабы. В Петербург, как Вы помните, я писал Насонову [Николаю Викторовичу (1855–1939) – биологу, зоологу, ординарному академику Петербургской АН (1906 г.)] (одно письмо по почте, другое такого же содержания с Вами). На днях я получил нижеследующее.

«Зоолог[ический] музей Российской] ак[адемии] наук,

30. III. 1921.

№ 175.

М[илостивый] Г[осударь] Петр Петрович.

Заслушав Ваше предложение посвятить известное время (не менее одного года) на работы по фауне России в Орнитологическом отделении Зоологического музея, Совет Музея доводит до сведения Вашего следующее: после кончины В. Л. Бианки [Виталий Львович (1857–1920), зоолог, орнитолог и энтомолог, старший зоолог Зоологического музея РАН] в январе 1920 года, Ф. Д. Плеске [Федор Эдуардович (Дмитриевич) (1852–1932), зоосистематик, академик Петербургской АН (1893 г.). С 1893 г. директор Зоологического музея АН], работающий в музее по диптерологии и по обработке орнитологического сбора Русской Полярной экспедиции бар[она] Толя [Эдуард Васильевич (1858–1902), барон, зоолог, палеонтолог, путешественник, полярный исследователь], выразил согласие 1) временно принять на себя заведывание орнитологическим отделением, 2) запросить Вас, не пожелаете ли Вы принять на себя постоянное заведывание этим отделением, 3) в случае Вашего отказа принять на себя подготовку на эту должность кого-либо из более молодых орнитологов. Согласившись с этими предложениями, Совет обратился к Вам с соответствующим запросом в Харьков, но ответа не получил за выбытием Вас из Харькова. Получив же ныне Ваше предложение, Совет уведомляет Вас, что Ф. Д. Плеске изъявляет и сейчас свою полную готовность передать Вам заведывание Орнитологическим отделением и облегчить Вам по возможности скорейшее ознакомление с отделением. Если от Вас поступит согласие занять при музее должность старшего зоолога, то музей, не имея сейчас свободной вакансии, не замедлит возбудить соответствующее ходатайство о создании для Вас новой должности старшего зоолога. Исполняющий] обязанности] директора] Музея старш[ий] зоол[ог] В. Редикорцев».

Таков документ. Для меня неожиданно, что он подписан Редикорцевым [Владимиром Владимировичем (1873–1942), зоологом, орнитологом]. Разве Насонов не у дел? Далее в письме Насонову я предлагаю ряд вопросов. Официальный тон бумаги не разрешает этих сомнений и прибавляет новые. Вправе ли я заниматься также своей научной работой? Каково жалованье и паек, и вообще условия существования? Когда я смогу приехать? А если ходатайство о новой должности не будет уважено, то смогу ли приехать тогда и на какие харчи?

При всех этих сомнениях, важно – кроме неудобства Симферополя и Харькова – следующее соображение. Передача университетов в ведение «Главпрофобр» показывает, что превозмогла тенденция к технизации университетов и их ученая обязательность отступает на задний план. И это заставляет меня еще более дорожить возможностью работать в Академии даже при очень  тяжелом (надеюсь, временном!) условии нахождения под началом такого шефа, как Насонов (см. в постскриптуме).

тяжелом (надеюсь, временном!) условии нахождения под началом такого шефа, как Насонов (см. в постскриптуме).

Останавливаюсь на таком решении. Я даю свое согласие принять место заведующего орнитологическим отделением музея; вместе с тем я пробую предложить Редикорцеву некоторые вопросы в полуофициальном письме. Но я отправляю ответ не непосредственно, а Вам с просьбой передать по назначению. Поступаю так для того, чтобы не загородить себе дорогу к какой-либо лучшей возможности, которая может представиться Вам для меня, и поэтому покорнейше прошу Вас просмотреть ответ и пустить в ход тот момент, который Вы признаете наилучшим.

Я очень смущен тем, что вынужден надоедать Вам, но Вы из всех моих петербургских знакомых наиболее осведомлены о моих делах и наиболее расположены вникнуть в них. Снова повторяю, что мне необходимо, чтобы я был вытребован отсюда с женою, чтобы мне была обеспечена возможность удобного проезда и право перевезти свои вещи и коллекции (небольшой сбор птиц) – словом, чтобы добрые люди похлопотали обо мне, как это было сделано для Вас.

Петр Петрович Сушкин

Необходимо, чтобы меня вытребовали отсюда поскорее и очень решительно. Университет обнаруживает тенденцию к разъезду, и для всякого позднее отъезжающего возможность отъезда становится труднее.

Белинг [Дмитрий Евстафьевич (1882–1949), зоолог, гидробиолог, приват-доцент кафедры зоологии позвоночных Таврического университета, возглавляемой П. П. Сушкиным] выбран в Киев [был избран профессором Киевского института народного хозяйства] и сейчас находится в Харькове на пути из Ростова. Он, побывав в Харькове, настоятельно советует мне перебраться на север, в Москву или Петербург. Обручев [Владимир Афанасьевич (1863–1963), геолог, географ, заведующий кафедрой геологии, декан физико-математического факультета Таврического университета] уехал третьего дня в Москву. Университет получил извещение, что он подчинен Москве, а не здешнему наробразу, и Байков [Александр Александрович (1870–1946), химик, ректор Таврического университета с 6 января 1921 г.] на днях едет в Москву. Жалованье заплатили только за январь, а далее – бесконечная возня с тарифами; в «производительных силах» не платят до сих пор.

Московское общество испытателей природы очень порадовало меня: избрало меня на днях в почетные члены за мой «Алтай» [см. подробнее: 10].

Из книг, оставленных Вами у меня, я роздал все чужие по принадлежности. Книги Ваши и Ферсмана [Александра Евгеньевича (1883–1945) – минералога, ученика В. И. Вернадского] привезу с собой. Книги Георг[ия] Владим[ировича], несомненно, понадобятся ему очень нескоро, и я оставлю их – если уеду – на имя его в библиотеке.

Всего лучшего. Наталье Георгиевне и Нине Владимировне приветы. Поклон от Нади [Сушкина Надежда Николаевна (1889–1975), микробиолог, почвовед, в последствии – профессор Московского гос. университета. Выпускница Высших женских курсов в Санкт-Петербурге (1910 г.). В Таврическом университете работала ассистентом на кафедре зоологии позвоночных].

Ваш П. Сушкин.

P. S. Само собою, должность старшего зоолога является для меня, в некотором роде, производством «из попов в дьяконы» особенно наряду с тем, что единовременно Северцову [Алексею Николаевичу (1866–1936), зоологу. Выпускник Московского университета, также, как и П. П. Сушкин, ученик М. А. Мензбира. С 1839 г. – профессор Дерптского, с 1902 г. – Университета Св. Владимира, с 1911 по 1930 г. – Московского университета] предлагается место академика. И я соглашаюсь на это лишь за неимением лучшего.

Пожалуйста, известите о получении этого письма» [12, л. 12–13 об.].

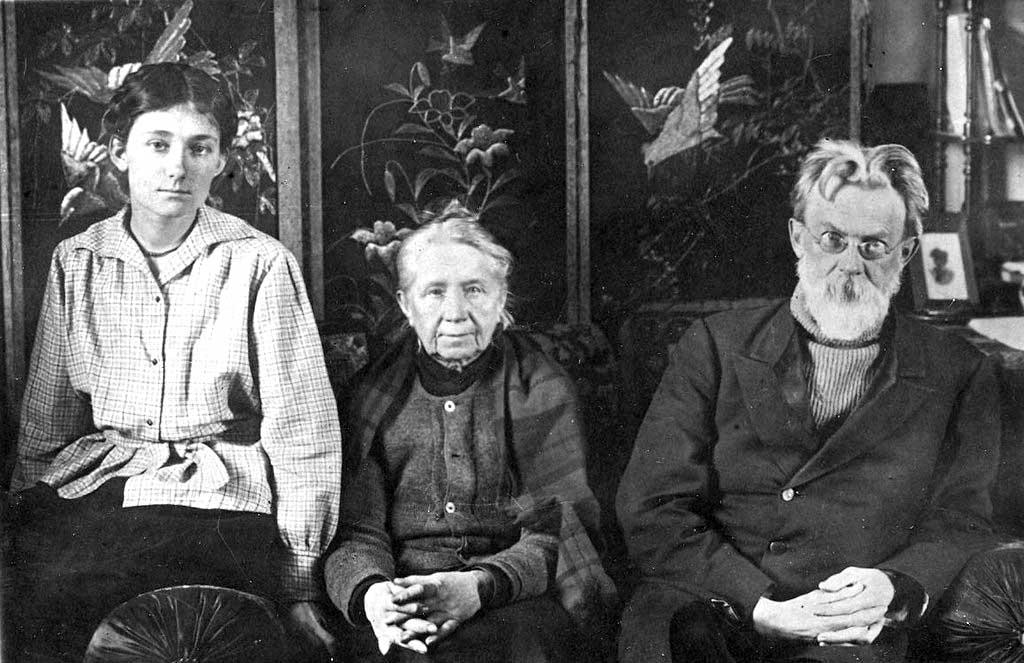

В. И. Вернадский с женой и дочерью в Петрограде

Письмо написано с целью просить В. И. Вернадского помочь автору послания комфортно (с собранной коллекцией и семьей) покинуть опостылевший ему Симферополь для устройства в академических структурах Петрограда по специальности. Это было время массового бегства именитой профессуры из университета после окончательного установления на полуострове Советской власти («Университет обнаруживает тенденцию к разъезду») и краха надежд ожидавшей здесь русской интеллигенции на сохранение старых порядков [15]. Надо было искать свою нишу в новых социальных условиях. Местная профессура понимала, что время утеряно. Ведь в столицах и академических центрах пертурбации начались уж несколько лет как. П. П. Сушкин надеялся в этом вопросе на помощь Владимира Ивановича.

Ситуация в Харьковском университете, куда приглашали профессора П. П. Сушкина, была хорошо известна В. И. Вернадскому. Проездом из Симферополя в Москву академик вынужден был сделать остановку в Харькове. Воспользовавшись появившимся временем, он посетил университет. В дневнике Владимир Иванович отметил 2 марта 1921 года: «Рассказы профессоров о Харькове рисуют картину разрушения. Дворов нет – заборы вырублены – на главной площади навоз. Университет полуразрушен. Пайки не выдаются аккуратно, Грузинцев [Алексей Петрович (1851–1919), физик и математик, профессор Харьковского университета] умер от голода. Каринский [Владимир Михайлович (1874–1929), философ, профессор Харьковского университета] с большой семьей очень нуждается и слабеет от недоедания. Положение ухудшается. Очевидно, паек исчезает. Смотрят вперед мрачно и почти безнадежно… По отношению к унив[ерситету] <со стороны власти> там идет путаница. В унив[ерситете] (теперь Инст[итут] теор[етических] наук) все-таки нет тех мерзостей, как в Симфер[ополе]. Есть защита диссертаций. Во главе высшей школы Машкин, коммунист, относительно порядочный» [16, с. 124–125; см. подробнее: 17, с. 302–372].

Интересно отношение профессора к административным изменениям в жизни российских вузов. С 1918 по конец 1920 года Таврический университет подчинялся постоянно менявшимся местным министерствам и управлениям. С ноября 1920 года вуз находился в оперативном управлении Крымревкома. Весной 1921 года Крымский университет перешел в ведение Наркомата просвещения РСФСР. Непосредственным куратором высших учебных заведений стало Главное управление профессионального образования РСФСР [см. подробно о контактах Крымского университета с Главпрофобром Наркомпроса РСФСР: 18]. Вот тогда впервые заговорили о «технизации» (по выражению П. П. Сушкина) российского образования, когда на первый план выли многочисленные бумажные сопроводители учебного процесса, а не сами лекции и практические занятия, которые, чем далее – менее кого-то интересовали. Отсюда и желание профессора перейти на академическую работу.

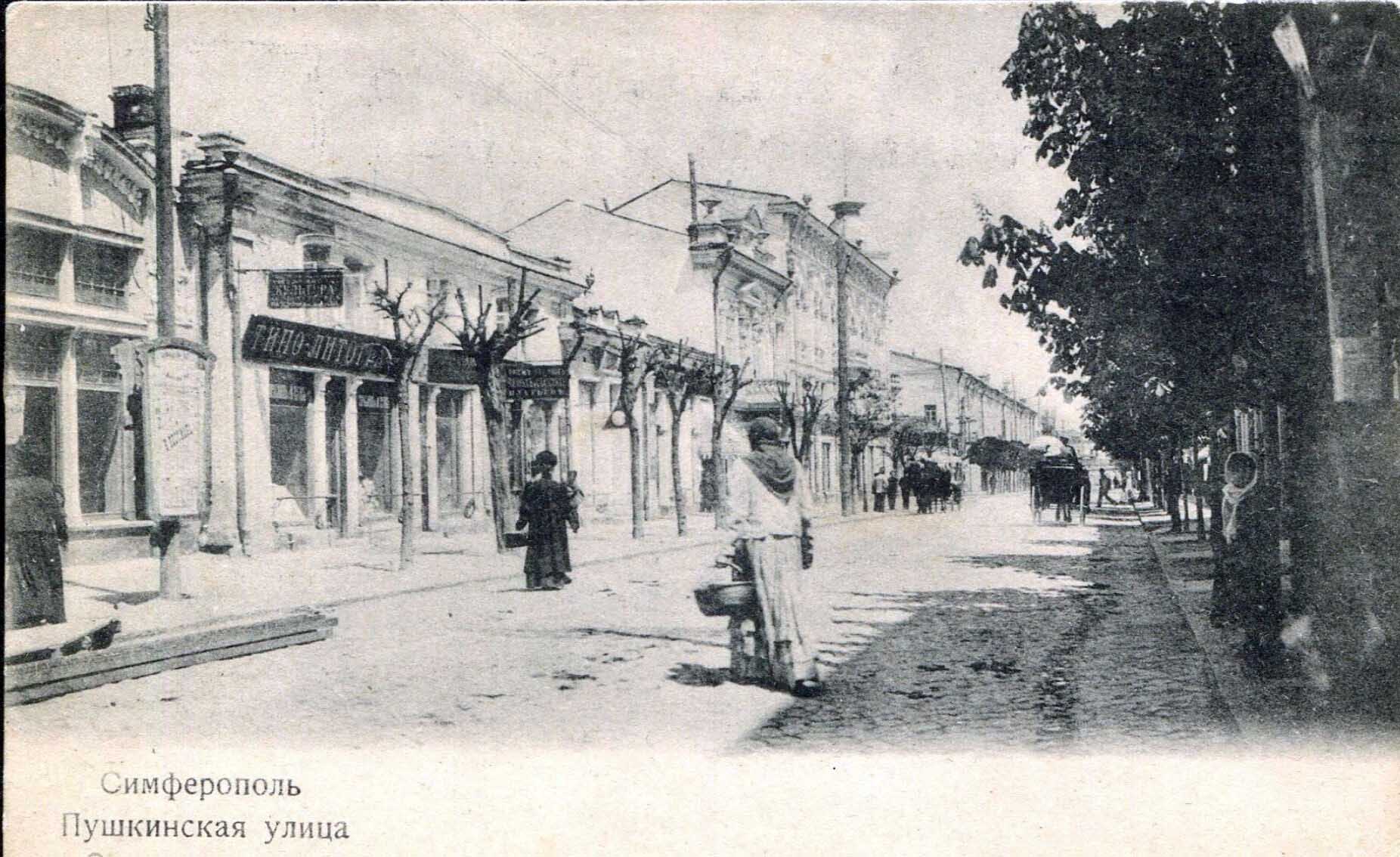

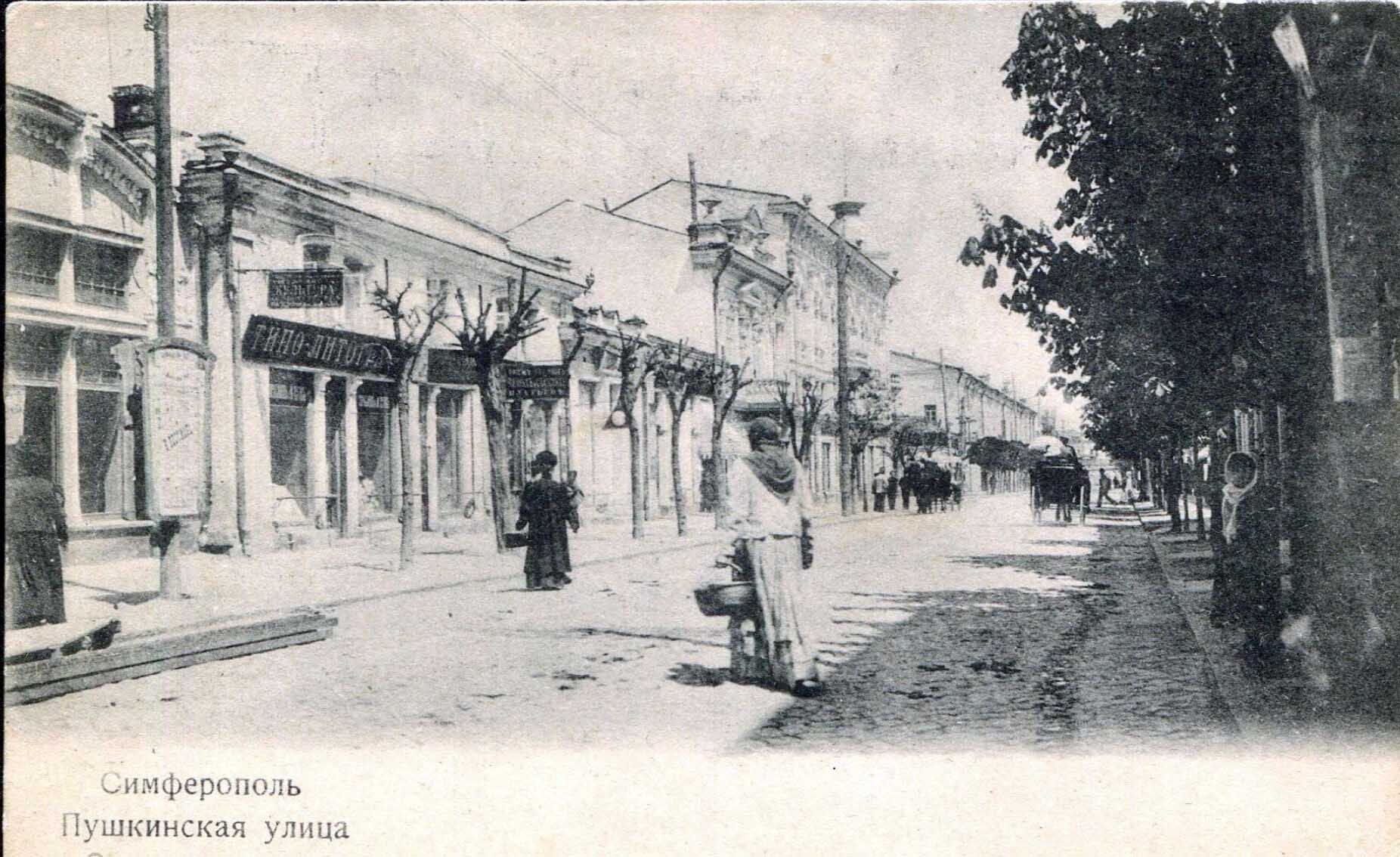

Интересно упоминание П. П. Сушкина о его службе в Комиссии по изучению естественных производительных сил Крыма, созданной В. И. Вернадским в мае 1920 года [См. подробнее: 19]. Комиссия возникла изначально как структура в Крымском обществе естествоиспытателей и любителей природы, но почти сразу приобрела статус отдельной общественно-научной структуры. По задумке Вернадского она управлялась автономным Советом, куда входили представители Таврического университета, Таврической научной ассоциации и Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. Организация была создана В. И. Вернадским по аналогии с Комиссией по изучению естественных производительных сил России при Академии наук, организованной по его же инициативе в 1915 году. Председателем Комиссии по изучению естественных производительных сил Крыма был избран В. И. Вернадский, а секретарем – Е.В. Вульф. Заседания этого научно-практического сообщества проходили в период проживания Вернадского в Симферополе два раза в месяц в здании бывшего приюта графини А. М. Адлерберг, переданном Таврическому университету (ул. Пушкинская, 18). Представленная геологами Университета информация позволяла оперативно показывать ответственным чиновникам канцелярии Правителя и Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России полезность производимых учеными исследований и организовывать финансирование производимых работ. П. А. Двойченко, С. П. Попов, П. П. Сушкин занимались организационными вопросами функционирования Комиссии [16, с. 86, 91, 109]. В сложнейшее время революционных катаклизмов В. И. Вернадский с коллегами смогли организовать заявки от кооперативов (с предоплатой производимых работ) на исследование кила и местных хлебных злаков. Кроме того, они добились финансирования своих опытов от администрации П. Н. Врангеля [20, с. 7].

Симферополь, ул. Пушкинская. На ней, в здании бывшего

приюта графини А. М. Адлерберг, проходили заседания

Комиссии по изучению естественных производительных сил Крыма

Упоминается в послании и личная библиотека сына В. И. Вернадского – Георгия Владимировича (профессора историко-филологического факультета Таврического университета), которую он не смог увезти в эмиграцию [см. о нем: 21]. Коллекция сохранилась в фондах Научной библиотеки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского [22].

Уже на следующий день после предыдущего письма – 21 апреля 1921 года Петр Петрович вновь обращался к коллеге в Петроград:

«Дорогой Владимир Иванович,

20. IV. я отправил Вам письмо почтою. Повторяю его с некоторыми дополнениями, пользуясь тем, что в Петербург возвращаются Мушкетов [Дмитрий Иванович (1882–1938), ректор Горного института в Петрограде (1918–1927). Приезжал в Крым за И. С. Михаловским, которого избрали в этот вуз по конкурсу] и Михаловский [Иван Северьянович (1887–1922), минералог, специалист по метеоритам, старший ассистент кафедры минералогии Таврического университета]. Мои дела обстоят так. Из Харькова я получил от 9. III. телеграмму от Укрглавпрофобра, которая извещает меня, что физико-математический «институт» избрал меня профессором зоологии позвоночных, и мне «предлагается» немедленно выехать к месту службы. Я ответил лично и через ректора, что прошу разрешения остаться здесь до конца весеннего полугодия. Ответа на это не получил, но с неделю тому назад какой-то другой отдел («инд[устриально]техн[ический]») «предложил» мне «выехать в Екатеринослав и о прибытии сообщить». На эту телеграмму ректор [А. А. Байков] ответил, что Сушкин нужен здесь и отпущен быть не может. Я не знаю, откуда взялась фантазия относительно Екатеринослава. В Харькове меня избрали коллеги. Но единовременно, или, точнее, немного спустя, я получил оттуда ряд настоятельных советов не приезжать, как раз от тех лиц, которые наиболее расположены ко мне и знают мои обстоятельства, и того же мнения держится Белинг весьма решительно (Белинг сейчас в Харькове, на обратном пути из Ростова в Киев, куда его избрали). Поэтому я ставлю на Харькове крест. Вместе с тем, я имею основания несколько опасаться, что Харьков меня не оставит и здесь в покое. Следовательно, надо на север, поближе к книжкам [выделено нами – А. Н.]. Относительно Москвы, как Вы знаете, мои перспективы слабы, и притом, главное, Москва не наилучшее место для моей научной работы и таковым остается Петербург. Из Петербурга я получил на днях следующую бумагу:

«Зоолог[ический] музей Акад[емии] наук,

30. III. 1921.

Милостивый Государь Петр Петрович,

заслушав Ваше предложение посвятить известное время (не менее одного года) на работы по фауне России в Орнитологическом отделении Зоологического музея, Совет Музея (159-е заседание Совета 28 марта) доводит до Вашего сведения нижеследующее: после кончины В. Л. Бианки в январе 1920 года, Ф. Д. Плеске, работавший в музее по диптерологии и по обработке орнитологического сбора Русской полярной экспедиции бар[она] Толя, выразил согласие 1) временно принять на себя заведывание Орнитологическим отделением, 2) запросить Вас, не пожелаете ли Вы принять на себя постоянное заведывание этим отделением и 3) в случае Вашего отказа принять на себя подготовку на эту должность кого-либо из более молодых орнитологов. Согласившись с этими предложениями, Совет обратился к Вам с соответствующим запросом в Харьков, но ответа не получил за выбытием Вас из Харькова. Получив же ныне Ваше предложение, Совет уведомляет Вас, что Ф. Д. Плеске изъявляет и сейчас свою полную готовность передать Вам заведывание Орнитологическим отделением и облегчить Вам по возможности скорейшее ознакомление с отделением. Если от Вас поступит согласие занять при музее должность старшего зоолога, то Музей, не имея сейчас свободной вакансии, не замедлит возбудить ходатайство о создании для Вас должности старшего зоолога. И[сполняющий] об[язанности] директ[ора] музея В. Редикорцев».

Таков документ. Мое «предложение», о котором идет речь – это мое письмо Насонову (один экземпляр отправлен по почте, другой с Вами), где я спрашивал, понадобятся ли мои услуги. К сожалению, официальный тон бумаги не дает ответа на вопросы, на вопросы, которые я предлагал Насонову об условиях работы, как в смысле обязательств, как и в смысле оплаты и вообще условий существования, и удивительно, что Насонов или тот же Редикорцев не сообщили мне об этом.

Я весьма дорожу возможностью устроиться работать в Академии, тем более что я ставлю на ближайшее время очень грустный прогноз относительно научной работы в [Крымском] университете: самая передача университетов «Профобру» очень показательна. Заведывание орнитологическим отделением наиболее подходит мне, по существу. Не скрою, что ранг старшего зоолога для меня есть нечто вроде производства из попов да в дьяконы, особенно наряду с избранием Северцова в академики, а подчинение такому шефу, как Насонов, еще ухудшает дело. Но пока я на это иду, чтобы иметь возможность, наконец, работать.

Поступаю так. Я посылаю свое согласие принять на себя заведывание Орнитологическим отделением. Но отправляю не непосредственно, а Вам, с покорнейшей просьбой передать по назначению. Делаю так, чтобы не загородить себе дорогу какой-либо другой возможности, которая может Вам представиться для меня. Будьте добры, просмотрите бумагу и, если одобрите, то вручите ее. «Спорить и прекословить не буду», как пишут в доверенностях.

Сообщаю, что выбраться мне отсюда будет очень трудно. И власти, и студенты, и часть профессоров встревожены, что университет разбегается. Байкова Ревком (Поляков) [Михаил Харитонович (1884–1937) – председатель Крымревкома в 1921 г.] едва выпустил в Москву (по делам университета), опасаясь, что Байков там застрянет, и решающим было уверение Байкова, что его жена остается здесь. На требование Киевской академии Лучицкого ответили, что Лучицкий необходим здесь для преподавания (так голосовало большинство факультета!) и может быть лишь командирован на каникулярное время, но не отпущен совсем. И вообще тенденция решительная: отпускать лишь тогда, когда представлен заместитель. Против этого, с точки зрения университета, нельзя возразить, но мне это создает большие затруднения, тем более, что удрал Белинг. Поэтому, во-первых, придется нажимать все пружины, чтобы извлечь меня отсюда, вплоть до Луначарского [нарком просвещения РСФСР в 1917–1929 гг.], а во-вторых, надо действовать так, чтобы Надя [супруга П. П. Сушкина] не осталась здесь в качестве чего-то вроде заложницы (история с Байковым намекает на это). Досадно, в факультете лишь немногие отстаивали свободу выезда.

Только что получил телеграмму Ольденбурга [непременный секретарь РАН] (от Харькова шла почтою). Отвечаю согласием. Прошу Вас передать прилагаемую бумагу Ольденбургу. Выехать отсюда предполагаю в половине июня, как только кончатся занятия весеннего полугодия. С Байковым еще не успел переговорить, и едва ли удастся до отправления этого письма, т. к. Мушкетову нужно передать письмо сегодня же вечером. Попытаюсь известить Ольденбурга также телеграммой, но не знаю, удастся ли послать ее – с посылкою телеграмм от отдельных лиц всегда встречаются затруднения. Во всяком случае, Академии при вызове меня придется считаться с теми затруднениями, о которых я писал выше. Хорошо будет, если к половине июня все полномочия к выезду будут уже у меня в руках, и я тогда не замедлю выехать. По этой телеграмме меня определенно не выпустят.

Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваши дружеские усилия вызволить меня отсюда в лучшие условия. Очень извиняюсь, что мне придется доставить Вам еще немало хлопот, и заранее мое искреннее спасибо за них.

Университет явно находится в состоянии маразма. Комиссар лично не представляет ничего вредоносного, но, видимо, желает чувствовать себя хозяином. Это, также отсутствие совета и факультетов кладет свой мертвящий отпечаток на всю жизнь. Профессора начинают разбегаться. Уехал Обручев, уехал Белинг, смотрит вон М. Ф. Иванов (зоотехник) [Михаил Федорович (1871–1935), биолог, профессор кафедры зоотехники Таврического университета]. Конечно, искусственно сдержать распад не удастся, а создать нормальные условия работы – почти невозможно и будет удаваться лишь в слабой мере и в отдельных случаях. Получено – не официально, а на каком-то клочке бумаги – извещение, что университет подчинен не здешнему Наробразу, а непосредственно Москве, и предлагается немедленно восстановить разрушенные факультеты и выслать делегацию в Москву. По смыслу, надо было бы избрать делегацию от профессоров. А на деле, благодаря неофициальному характеру распоряжения, факультеты не восстанавливаются, и в Москву едет Байков и затем, по своему собственному избранию, комиссар и секретарь Магидсон [правильно: Магидон, студент Крымского университета, избран 9 июня 1921 г. в состав правления университета от студенчества]…

У нас в факультете декан (Вишневский) [Лев Александрович (1887–1938) – математик, профессор, декан физико-математического факультета (1921–1925) после отъезда из Симферополя занимавшего этот пост В. А. Обручева. В 1923 г. непродолжительное время и. о. ректора университета] ведет себя вяло, а Бляшов (секретарь из студентов коммунистов) очень развязно. Сейчас «ученой коллегии» факультета придется разбирать вопрос об изменении планов преподавания «применительно к потребности сближения науки с жизнью». Вопрос возбужден представителями студенчества и смысл его совершенно темен: те студенты, которых я спрашивал, бормочут, что представители не выражают их мнения. Будет только одним лишним поводом больше к пустым и неприятным разговорам.

Здание бывшего еврейского училища, корпус Таврического университета, где читал лекции

П. П. Сушкин

Привет Наталье Георгиевне и Нине Владимировне. Поклон от Нади всем вам. Надеюсь, до скорого свидания и еще раз спасибо за хлопоты.

Ваш П. Сушкин.

P. S. Книги Ваши и Ферсмана постараюсь привезти. Книги Георг[ия] Владимировича] понадобятся ему, конечно, очень нескоро, и я их оставлю здесь в библиотеке» [12, л. 9–11].

Данное письмо – содержательный источник о реорганизациях в вузе. Интересно, что Наркомпрос РСФСР не поддержал решение Крымревкома о расформировании историко-филологического и юридического факультетов, их дальнейшего объединения в факультет общественных наук. Московские чиновники объективно требовали вернуть в университете классическую структуру. К сожалению, этого уже невозможно было сделать, так как студенты расформированных факультетов разъехались по стране в поисках возможности где-нибудь восстановиться на своих специальностях. Здесь же мы получаем информацию о попытках руководства Крымского госуниверситета им. М. В. Фрунзе и Крымревкома сохранить профессуру университета, которая после окончательного установления в Крыму в ноябре 1920 года Советской власти и восстановления нормального железнодорожного сообщения с материковыми частями страны стала массово покидать Симферополь. Как мы видим, руководство вуза и местная власть активно пытались этому препятствовать. Показателен в этой связи упомянутый в письме эпизод с крупным ученым-геологом, коллегой В. И. Вернадского Владимиром Ивановичем Лучицким, который договорился о переходе в Высший институт народного образования имени М. П. Драгоманова (бывший Университет Св. Владимира). 12 декабря 1920 года В. И. Лучицкий писал своему другу – директору Украинского геологического комитета Борису Леонидовичу Личкову из Симферополя в Киев: «Дорогой Борис! Очень прошу Вас сделать все возможное, чтобы меня вызвали телеграфом (или письменно) институт (или как называется теперь университет киевский), если я состою там преподавателем (говорят, что переизбран) – через Комиссариат народного просвещения Крыма, и вызывают меня для работы в Украинском геологическом комитете – через Горный отдел Крымсовнархоза. Это необходимо. Вызовы нужно было бы прислать и мне лично в Таврический университет или Спасская, 10, Симферополь. Очень, очень прошу Вас. Ваш В. Лучицкий» [23, л. 10]. Запрашиваемые документы из Киева были получены в Симферополе и В. И. Лучицкому разрешили покинуть Крым.

Упоминается приставленный для контроля за вузом «комиссар» высших учебных заведений Крыма, на должность которого был назначен Илья Абрамович Левковский. Он курировал подотдел высшей школы ревкома, где создали отдельную комиссию, задачей которой являлось реформировать и ликвидировать историко-филологический и юридический факультеты бывшего Таврического университета [24]. Сначала названные факультеты были объединены в факультет общественных наук, который затем был преобразован в восточный факультет. И. А. Левковский в 20-е годы преподавал в преобразованном по советским канонам вузе историю профсоюзного движения и социализма. Читал лекции и бывший руководитель ревкома М. Х. Поляков (публичное советское право) [18, с. 64, 66, 70, 365, 375].

Получив через две недели подробный ответ академика, 7 мая 1921 года Петр Петрович сообщал Вернадскому:

«Дорогой Владимир Иванович,

вчера я получил от Чернова [Александра Александровича (1877–1963), геолога, палеонтолога, профессора кафедры геологии Московского университета] Ваше письмо. Огромное спасибо за Ваши хлопоты и добрые вести касательно меня. Ваше письмо отвечает почти на все вопросы, которыми я докучал Вам в своих письмах. Перспективы будущей работы (отвлекаясь от условий, лежащих вне пределов ее) прямо великолепны и, признаюсь, меня даже несколько смущает громадность выпадающих на мою долю задач. Телеграмму Ольденбургу о согласии послал немедленно (не без труда!); письменные ответы на имя Ольденбурга и Совета Музея отправлены в письме к Вам и вторично уже дошли по назначению. Еще раз искреннее спасибо.

Каково будет работать в смысле всяческих условий существования, конечно, можно будет сказать, лишь испытавши на месте. Во всяком разе не жду, что эта сторона будет хуже, чем в Симферополе. А уже одна возможность бросить преподавание со всей его теперешней обстановкой представляет колоссальный плюс.

Меня очень радует хорошее отношение ко мне в Петербурге, о котором Вы пишете. Памятуя о том, что было с Заленским [Владимиром Владимировичем (1847–1918), зоологом, директором Зоологического музея АН (с 1897 г.) и Севастопольской биологической станции (с 1901 г.), академиком Петербургской АН (1897 г.)], я очень опасался, так сказать, диффузного недружелюбия, которое так мешает работать. Думаю, что готовность Плеске передать орнитологическое отделение мне, представляется искреннею: ведь центра тяжести его интересов все же Diptere.

Остается самый выезд отсюда. Я еще раз зондировал почву. Якушкин [Иван Вячеславович (1885–1960), биолог, растениевод, профессор. С 1920 г. профессор кафедры растениеводства Таврического университета. В 1921–1922 гг. декан агрономического факультета Крымского госуниверситета им. М. В. Фрунзе] и Кузнецов [Николай Иванович (1864–1932), биолог, ботанико-географ, профессор Таврического университета, и. о. ректора в периоды отъезда А. А. Байкова] находят, что имеющейся телеграммы будет недостаточно: комиссар, уезжая, распорядился даже, чтобы и командировок без него не выдавали, ибо профессора «просачиваются». Достаточно ли будет более категорического вызова от Академии, также сомнительно, и наиболее надежным будет лишь приказ московского правительства о переводе меня и Нади на службу в Петербург. Лишь одно соображение смущает: не затянется ли время выезда, если ждать приказа из Москвы. Хуже всего то, что если возникнут затруднения к выезду, то я лишен буду возможности телеграфировать, ибо такие телеграммы рассматриваются как частные. Все же пришлите вызов и от Академии.

Весна здесь поздняя, но теперь уже ускоренным темпом. Вчера сделал хорошую экскурсию по окрестностям; увы, состояние обуви и одежды едва ли позволят повторить это более двух раз! В университете ректорствует, за отъездом Байкова, Кузнецов. Вознесенский [Аркадий Викторович (1864–1936), географ, метеоролог. Заведовал метеорологической станцией в Феодосии. С 1920 г. профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Таврического университета] вернулся из Феодосии и окончательно укореняется здесь. Д[окто]р Ульянов [Дмитрий Ильич (1874–1943), младший брат В. И. Ленина, врач. В 1919 г. член ревкома Евпатории, а затем заместитель председателя Крымского Совнаркома. В 1920–1921 гг. член Крымского обкома партии] недавно советовал мне командировать от Университета кого-либо в Литву или Латвию, чтобы связаться с заграницей для получения книг – следовательно, прямых торговых связей нет пока. В Феодосии, по-видимому, намечено устройство отдельных сфер влияния, вроде settlements или concessions в Шанхае, Кантоне и проч.

Выехать надеюсь, если удастся все полномочия получить, в половине июня. Не знаю, насколько удастся обеспечить удобства в пути. Надеюсь привезти небольшие коллекции; хорошо было бы для этого получить полномочия.

Так как это письмо, может быть, последнее, на которое я смогу получить ответ, то еще вопрос: куда и как двигаться в Петербурге с вокзала, и как быть с вещами; говорят, есть какой-то «дом ученых», что-то вроде постоялого двора для нашей братии.

Итак, до скорого, надеюсь, свидания!

Вашим мой искренний привет. Поздравляю Вас и их с праздниками! [Пасха 9 мая 1921 г.]. От Нади поклон.

Ваш П. Сушкин» [12, л. 16–16 об.].

Однако, письмо оказалось не последним, быстро покинуть Симферополь не удалось и эпистолярное общение между учеными продолжилось. 20 мая 1921 года Петр Петрович рассказывал академику В. И. Вернадскому про перипетии организации своего выезда из Симферополя:

«Дорогой Владимир Иванович,

я ответил Вам на письмо от 14. IV., посланное с Черновым. 10. V. я получил почтою Ваше письмо от 18. IV. В тот же день я узнал, что еще 20. IV. местный Ревком получил телеграмму от Непременного секретаря Академии [С. Ф. Ольденбурга] с просьбой оказать содействие моему выезду. Ревком отправил эту телеграмму в Наробраз к сведению и на заключение. Но Наробраз потерял всю переписку и только после вторичного запроса Ревкома не спеша собрался спросить меня частным образом, в чем дело… Я разыскал уже сам эту переписку в Ревкоме и теперь начал хлопоты о выезде. Через Университет и Наробраз мои бумаги прошли без препятствий; послезавтра пойду с ними в Ревком и далее.

Моя попытка получить из Ревкома одеяние и обувь, в которой я особенно нуждаюсь, потерпела фиаско: я получил отписку, что мне выдадут в Москве. Там, вероятно, ответят подобной же отпиской.

Вчера получил телеграмму от Совета зоологического музея:

«По постановлению Совета Зоологического музея Российской академии наук запрашиваем Вас о согласии принять на себя заведывание орнитологическим отделением музея в должности старшего зоолога. Секретарь совета Дьяконов» [Александр Михайлович (1886–1956) – старший зоолог Зоологического института РАН].

Я ответил согласием (письменно и телеграммой через Наробраз, т. к. личных телеграмм не принимают). Телеграмма замедлила в пути; подана, кажется, 7 мая. Меня она удивила, т. к. я думал, что мое согласие уже дошло до Петрограда. Вместе с тем эта телеграмма несколько обеспокоила меня. Если совет был вынужден снова запросить меня, то я опасаюсь, что хлопоты о назначении жалованья и довольствия начнутся лишь по получении моего ответа, и мне может грозить перспектива на некоторое время по приезде в Петроград остаться на собственном иждивении.

Очень просил бы Вас сообщить, если можно, двумя открытками – сюда и в Москву по адресу Мензбира, с какого времени я буду зачислен в Петрограде на жалованье.

Выехать надеюсь между 1 и 10 июня, и в этом направлении и хлопочу. Если это нужно, то не откажите сообщить об этом кому следует, т. к. я в ответе Ольденбургу наметил более позднее время выезда. Остановлюсь ли в Москве проездом, не знаю, зависит от того, достану ли прямой проезд или нет. С одной стороны, очень хочется побывать в Москве, а с другой – возня с багажом в случае остановки (стоящая очень дорого) и мое желание возможно скорее попасть в Петербург, ибо хочу застать Вас, и думаю, что мой приезд ускорит дальнейшее устроение. Во всяком случае, если в Москве не остановлюсь, то придется поехать туда нарочно, чтобы хлопотами в центральных учреждениях выручать коллекцию из Харькова. Приехавший сюда Четвериков [Иван Пименович (1880–1962), профессор Таврического университета, выехавший из Симферополя вместе с В. И. Вернадским] говорил, что Луначарский дал ему полномочия на вывоз его библиотеки из Киева, и бывший при этом представитель Киевского Наробраза не возражал; это подает надежду и мне.

В былые времена лицам, переезжающим на службу в другое учреждение, от последнего исхлопатывались т[ак] наз[ываемые] «подъемные», выдававшиеся иногда авансом, иногда по приезде. Существует ли этот обычай сейчас?

Ваше намерение поехать на Мурман очень заинтересовало меня. Я не прочь бы был принять участие в этой поездке, но, конечно, со многими оговорками: если я не помешаю, если я приеду в Петербург вовремя, если я достану в Петербурге оружие и прочее снаряжение для сбора птиц (ибо у меня ничего нет!) – и, наконец, если это не помешает моим хлопотам о спасении и перевозе моей коллекции. Последнее для меня, конечно, самое важное, и думаю, что Академия будет несколько заинтересована в спасении моих сборов.

Всего лучшего. Привет Наталье Георгиевне и Нине Владимировне. От Нади поклон.

Ваш П. Сушкин» [12, л. 14–15 об.].

В письме говорится про уникальную коллекцию, собранную Петром Петровичем в годы службы в Харьковском университете (1910–1918). Крупное орнитологическое собрание до настоящего времени хранится в Музее природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Упоминается и факт участия В. И. Вернадского в работе Северной научно-промысловой экспедиции на Мурманской биологической станции с 17 июля по 11 августа 1921 года. Экспедиция была организована при Научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства 3 мая 1920 года для научно-практического исследования Русского Севера. П. П. Сушкин в ней участия не принимал. Возвращение в Симферополь И. П. Четверикова, который организовывал вывоз своих вещей, весьма поспособствовало и отъезду профессора Сушкина. Петр Петрович уговорил коллегу взять его с собой.

Спустя месяц, 18 июня 1921 года Петр Петрович отослал из Симферополя в Петроград открытку:

«Дорогой Владимир Иванович,

после долгих и тщетных попыток, кажется, наконец, выезжаю в четверг 23-го или в воскресенье 26-го, в теплушке, в которой Четвериков везет свои вещи и книги. Устроение в санпоезде или в скором поезде оказалось неудобным из-за вещей. Везу провиант, не без опасений. Никаких бумаг и полномочий от Академии, о которых Вы мне писали от 7. V., как о вторично посланных, я не получил… Еду не без страха, но и Симферополь покидаю не без удовольствия. Привет Вашим. До свидания. Ваш П. Сушкин» [12, л. 17].

Наконец-то профессору удалось покинуть опостылевший ему Симферополь. 6 июля 1921 года уже из Москвы П. П. Сушкин отправил В. И. Вернадскому открытку следующего содержания:

«Дорогой Владимир Иванович,

нахожусь, здесь проездом в Петербург. Выездом из Симферополя задержался и выехал только 26. VI., а затем целая одиссея в дороге, причем чуть не завяз в Харькове. Здесь вожусь из-за провоза багажа. Может быть, часть придется бросить здесь. Очень затруднительны хлопоты по бестолочи. Мензбира видел. До скорого свидания. Привет Вашим. Ваш П. Сушкин» [12, л. 19].

В итоге ученый получил искомый пост. В сентябре 1921 года П. П. Сушкин был утвержден старшим зоологом Зоологического музея РАН. Эта должность, безусловно, была для ученого столь высокого ранга временной и вынужденной. Вскоре, избранный академиком, П. П. Сушкин занял неспокойный пост академика-секретаря отделения физико-математических наук АН СССР, председателя Комиссии по Северо-Двинским раскопкам и куратора над практикантами.

Зоолог скончался в Кисловодске от воспаления легких на фоне сердечной недостаточности. М. А. Мензбир отметил в некрологе, что Петр Петрович «был на редкость прямой человек и не умел, да и не хотел скрывать своих мнений, почему многие считали его грубым. Но по натуре своей он не только не был груб, но был в сущности очень мягкий, сердечный человек» [7, стб. 946]. Современники заметили наличие у Петра Петровича такого качества, как «нежаление себя», проходившее «красной нитью через всю его жизнь» [25, с. 345]. Это качество целого поколения выдающихся деятелей российской науки. Судьбе было угодно, чтобы их жизненные линии пересеклись с историей молодого тогда Таврического университета. Наше поколение сотрудников и обучающихся Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского гордится заложенными этими выдающимися деятелями традициями и чтит их.

Могила П. П. Сушкина на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга

- Непомнящий А. А. Крымские корреспонденты академика В. И. Вернадского (1920–1930-е гг.) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: «Гуманитарные науки».– 2021.– Т. 23, № 3.– С. 70–86.

Nepomnyashchij A. A. Krymskie korrespondenty akademika V. I. Vernadskogo (1920–1930-e gg.) // Izvestiya Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 2: «Gumanitarnye nauki».– 2021.– T. 23, № 3.– S. 70–86.

- Аммон П. Л. Памяти академика П. П. Сушкина // Тульский край.– 1929.– № 2/3(14/15).– С. 62–64.

Ammon P. L. Pamyati akademika P. P. Sushkina // Tul’skij kraj.– 1929.– № 2/3(14/15).– S. 62–64.

- Избранные научные труды академика В. И. Вернадского / Ред. колл. А. С. Онищенко и др.; Авт.-сост.: В. Ю. Афиани, Л. А. Дубровина, С. Н. Киржаев и др.: В 10-ти т.– Киев, 2012.

Izbrannye nauchnye trudy akademika V. I. Vernadskogo / Red. koll. A. S. Onishchenko i dr.; Avt.-sost.: V. YU. Afiani, L. A. Dubrovina, S. N. Kirzhaev i dr.: V 10-ti t.– Kiev, 2012.

- Непомнящий А. А. Переписка А. И. Маркевича и В. И. Вернадского (20–30-е годы) – содержательный источник по истории крымоведения // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки.– 2022.– Т. 8(74), № 3.– С. 44–71.

Nepomnyashchij A. A. Perepiska A. I. Markevicha i V. I. Vernadskogo (20–30-e gody) – soderzhatel’nyj istochnik po istorii krymovedeniya // Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki.– 2022.– T. 8(74), № 3.– S. 44–71.

- Непомнящий «Жить сегодняшним днем…»: профессор Петр Двойченко.– Саратов: Амирит, 2023.– 280 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 34).

Nepomnyashchij «Zhit’ segodnyashnim dnem…»: professor Petr Dvojchenko.– Saratov: Amirit, 2023.– 280 s.– (Seriya: «Biobibliografiya krymovedeniya»; vyp. 34).

- Акимченков В. В., Непомнящий А. А. Профессор Сергей Платонович Попов.– Саратов: Амирит, 2025.– 328 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 35).

Akimchenkov V. V., Nepomnyashchij A. A. Professor Sergej Platonovich Popov.– Saratov: Amirit, 2025.– 328 s.– (Seriya: «Biobibliografiya krymovedeniya»; vyp. 35).

- Мензбир М. А. Пётр Петрович Сушкин // Природа.– 1928.– № 11.– Стб. 939–952.

Menzbir M. A. Pyotr Petrovich Sushkin // Priroda.– 1928.– № 11.– Stb. 939–952.

- Дементьев Г. П. Пётр Петрович Сушкин (1868–1928) // Люди русской науки: очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. Биология, медицина, сельскохозяйственные науки.– М., 1963.– С. 354–359.

Dement’ev G. P. Pyotr Petrovich Sushkin (1868–1928) // Lyudi russkoj nauki: ocherki o vydayushchihsya deyatelyah estestvoznaniya i tekhniki. Biologiya, medicina, sel’skohozyajstvennye nauki.– M., 1963.– S. 354–359.

- Дементьев Г. П. Петр Петрович Сушкин (1868–1928) // Русский орнитологический журнал.– 2012.– Т. 21, № 787.– С. 2017–2024.

Dement’ev G. P. Petr Petrovich Sushkin (1868–1928) // Russkij ornitologicheskij zhurnal.– 2012.– T. 21, № 787.– S. 2017–2024.

- Дементьев Г. П. Петр Петрович Сушкин: Почетный член Московского общества испытателей природы.– М., 1940.– 22 с.

Dement’ev G. P. Petr Petrovich Sushkin: Pochetnyj chlen Moskovskogo obshchestva ispytatelej prirody.– M., 1940.– 22 s.

- История Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в документах и фотографиях / Авт.-сост. А. А. Непомнящий, А. С. Кравчук.– Белгород: Константа, 2018.– 352 с.

Istoriya Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo v dokumentah i fotografiyah / Avt.-sost. A. A. Nepomnyashchij, A. S. Kravchuk.– Belgorod: Konstanta, 2018.– 352 s.

- Архив Российской академии наук, ф. 518, оп. 3, д. 1600.

Arhiv Rossijskoj akademii nauk, f. 518, op. 3, d. 1600.

- Вернадский В. И. Дневники, март 1921 – август 1925 / Комис. по разраб. науч. наследия акад. В. И. Вернадского РАН, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского; Отв. ред. В. П. Волков; Вступ. ст. А. Л. Яншина.– М.: Наука, 1998.– 214 с., 5 л. ил.– (Серия: «Б-ка трудов академика В. И. Вернадского / гл. ред. А. Л. Яншин).

Vernadskij V. I. Dnevniki, mart 1921 – avgust 1925 / Komis. po razrab. nauch. naslediya akad. V. I. Vernadskogo RAN, In-t geohimii i analit. himii im. V. I. Vernadskogo; Otv. red. V. P. Volkov; Vstup. st. A. L. YAnshina.– M.: Nauka, 1998.– 214 s., 5 l. il.– (Seriya: «B-ka trudov akademika V. I. Vernadskogo / gl. red. A. L. YAnshin).

- Непомнящий А. А. «Что можем, делаем…»: охрана культурного наследия в Крыму в 1917–1920 годах // Очерки истории отечественной археологии / Ин-т археологии РАН; отв. ред. И. А. Сорокина.– М., 2019.– Вып. 5.– С. 219–236.

Nepomnyashchij A. A. «Chto mozhem, delaem…»: ohrana kul’turnogo naslediya v Krymu v 1917–1920 godah // Ocherki istorii otechestvennoj arheologii / In-t arheologii RAN; otv. red. I. A. Sorokina.– M., 2019.– Vyp. 5.– S. 219–236.

- Непомнящий А. А. «Наблюдается всюду застой, вялость, равнодушие и сонливость»: Крымский университет имени М. В. Фрунзе в первой половине 20-х годов ХХ столетия по эпистолярному наследию П. А. Двойченко // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки.– 2024.– Т. 10(76), № 1.– С. 23–40.

Nepomnyashchij A. A. «Nablyudaetsya vsyudu zastoj, vyalost’, ravnodushie i sonlivost’»: Krymskij universitet imeni M. V. Frunze v pervoj polovine 20-h godov HKH stoletiya po epistolyarnomu naslediyu P. A. Dvojchenko // Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki.– 2024.– T. 10(76), № 1.– S. 23–40.

- Вернадский В. И. Дневники, 1917–1921: Январь 1920 – март 1921 / Сост. С. Н. Киржаев, А. В. Мемелов, В. С. Неаполитанская и др.– Киев: Наукова думка, 1997.– 321 с.

Vernadskij V. I. Dnevniki, 1917–1921: YAnvar’ 1920 – mart 1921 / Sost. S. N. Kirzhaev, A. V. Memelov, V. S. Neapolitanskaya i dr.– Kiev: Naukova dumka, 1997.– 321 s.

- Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров та ін.– Харків, 2004.– 750 с.

Harkіvs’kij nacіonal’nij unіversitet іm. V. N. Karazіna za 200 rokіv / V. S. Bakіrov ta іn.– Harkіv, 2004.– 750 s.

- Непомнящий А. А. Восточный факультет: неизвестные страницы истории крымоведения.– Саратов: Амирит, 2021.– 416 с.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения; вып. 31»).

Nepomnyashchij A. A. Vostochnyj fakul’tet: neizvestnye stranicy istorii krymovedeniya.– Saratov: Amirit, 2021.– 416 s.– (Seriya: «Biobibliografiya krymovedeniya; vyp. 31»).

- Непомнящий А. А. П. А. Двойченко в Таврическом университете: неизвестные страницы биографии ученого-гидрогеолога // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки.– 2023.– Т. 9(75), № 3.– С. 58–67.

Nepomnyashchij A. A. P. A. Dvojchenko v Tavricheskom universitete: neizvestnye stranicy biografii uchenogo-gidrogeologa // Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki.– 2023.– T. 9(75), № 3.– S. 58–67.

- Вернадский В. О научной работе в Крыму в 1917–1921 гг. // Наука и ее работники.– 1921.– № 4.– С. 3–12.

Vernadskij V. O nauchnoj rabote v Krymu v 1917–1921 gg. // Nauka i ee rabotniki.– 1921.– № 4.– S. 3–12.

- Дворниченко А. Ю. Русский историк Георгий Вернадский: путешествие в мире людей, идей и событий.– СПб.: Евразия, 2017.– 724 с.

Dvornichenko A. YU. Russkij istorik Georgij Vernadskij: puteshestvie v mire lyudej, idej i sobytij.– SPb.: Evraziya, 2017.– 724 s.

- Калмыкова М. М., Чигрина Н. В. Путь длиною в сто лет: Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского / Под ред. А. А. Непомнящего.– Белгород: Константа, 2018.– 248 с.

Kalmykova M. M., CHigrina N. V. Put’ dlinoyu v sto let: Nauchnaya biblioteka Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo / Pod red. A. A. Nepomnyashchego.– Belgorod: Konstanta, 2018.– 248 s.

- Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, ф. 1039, оп. 3, д. 279.

Sankt-Peterburgskij filial Arhiva RAN, f. 1039, op. 3, d. 279.

- В Крымревкоме: доклад Наробраз. (заседание от 8 января) // Красный Крым.– 1921.– № 6(40).– 11 янв.

V Krymrevkome: doklad Narobraz. (zasedanie ot 8 yanvarya) // Krasnyj Krym.– 1921.– № 6(40).– 11 yanv.

- Углев С. Академик П. П. Сушкин: к полугодовщине смерти // Вестник знания.– 1929.– № 8.– С. 344–345.

Uglev S. Akademik P. P. Sushkin: k polugodovshchine smerti // Vestnik znaniya.– 1929.– № 8.– S. 344–345.

«НА СЕВЕР, ПОБЛИЖЕ К КНИЖКАМ…»: БЕГСТВО ИЗ КРЫМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. В. ФРУНЗЕ ПРОФЕССОРА П. П. СУШКИНА

«TO THE NORTH, CLOSER TO BOOKS….»: THE FLIGHT FROM THE M. V. FRUNZE CRIMEAN STATE UNIVERSITY OF PROFESSOR P. P. SUSHKIN

JOURNAL: «SCIENTIFIC NOTES OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE» Volume 11 (77), № 3, 2025

Publicationtext (PDF):Download

(прикрепитьфайлPDF «7_ Nepomnyashchy»)

UDK: 908(292.471): СУШКИН

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:

Nepomnyashchy A. A., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1741-2025-11-3-80-102

PAGES: from 80 to 102

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: P. P. Sushkin, V. I. Vernadsky, Taurida University, M. V. Frunze Crimean University, survival practices of scientists.

ABSTRACT (ENGLISH):

The study continues the series of publications about the contacts of Academician V. I. Vernadsky with outstanding Russian scientists – colleagues at the Taurida University after the departure of the former rector from Simferopol. The conditions in which Professor Pyotr Petrovich Sushkin (1868–1928) found himself after another reorganization of the university are shown. Based on information from the correspondence of the scientist with V. I. Vernadsky, the history of the move (in fact, the flight) of P. P. Sushkin from Simferopol to Petrograd, where he managed to get a modest position in the Zoological Museum of the Academy of Sciences, is reconstructed. The letters contain unique information about the life of the Crimean scientific community in the first half of 1921 and complement the information we have already introduced into scientific circulation from the messages to V. I. Vernadsky from Simferopol scientists P. A. Dvoichenko, A. I. Markevich and S. P. Popov.

Среди замечательной плеяды крупнейших российских ученых, вынужденно собравшихся в 1918 году в Симферополе и способствовавших созданию там крупного научного центра – Таврического университета, выделяется фигура палеозоолога, орнитолога, академика АН СССР (1923 г.). Петра Петровича Сушкина (1868–1928). Ученый входил в круг соратников и друзей приехавшего в 1920 году в Симферополь академика Владимира Ивановича Вернадского, избранного ректором Таврического университета [1]. Ставший драматичным для участников тех событий симферопольский период их жизни и творчества не нашел отражения в литературе об этих ученых. Не стал исключением и академик П. П. Сушкин. Источники о его пребывании на полуострове крайне скупы. В очерках, посвященных орнитологу, практически нет информации о его службе в Таврическом университете (Крымском – с 1921 г.) [2].

Представляет интерес проследить судьбы соратников и друзей академика В. И. Вернадского после отъезда Владимира Ивановича из Симферополя. Основным источником для такого исследования является эпистолярий, подкрепляемый документами из фондов местных органов власти и бумагами Главпрофобра, фиксировавших состояние дел к началу 1921 года, из Госархива Российской Федерации. В личном архивном фонде академика В. И. Вернадского, отложившемся в Архиве РАН, хорошо сохранилась переписка с коллегами, в частности и по бывшему Таврическому университету. Предпринятая попытка публикации этих исторических источников представляется нам неудачной [3]. Кроме большого числа искажений текстов и опечаток [см. подробнее: 4] далеки от идеала и комментарии, которые не всегда отражают исторические реалии того времени.

Предпринимаемая работа по восстановлению коммуникаций В. И. Вернадского со своими бывшими коллегами по университету в Симферополе [5; 6] позволяет восстановить уникальную атмосферу жизни научного и культурного центра «старой» России – Таврического университета в последний год перед окончательным установлением Советской власти в регионе, когда ректором вуза был В. И. Вернадский. Письма – содержательный источник об изменениях в жизни местной профессуры после установления Советской власти, когда университет подвергся значительной реорганизации.

Петр Петрович Сушкин родился в Туле в купеческой семье 27 января 1868 года. В 1885 году юноша окончил местную гимназию и осенью того же года поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. К моменту поступления Петра в университет семья разорилась и в дальнейшем не оказывала ему никакой материальной поддержки. В университете с 1887 года Петр Петрович стал заниматься на кафедре сравнительной анатомии у профессора М. А. Мензбира, по представлению которого и был оставлен в 1889 году, по окончании университетского курса, при кафедре для подготовки к профессорскому званию. В 1893 году П. П. Сушкин сдал экзамены на степень магистра, а в феврале 1897 года защитил магистерскую диссертацию на тему «К морфологии скелета птиц». В 1897–1901 годах он – сотрудник кафедры сравнительной анатомии Московского университета. Диссертация П. П. Сушкина была удостоена Академией наук премии имени заслуженного профессора К. Ф. Кесслера.

Петр Петрович Сушкин родился в Туле в купеческой семье 27 января 1868 года. В 1885 году юноша окончил местную гимназию и осенью того же года поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. К моменту поступления Петра в университет семья разорилась и в дальнейшем не оказывала ему никакой материальной поддержки. В университете с 1887 года Петр Петрович стал заниматься на кафедре сравнительной анатомии у профессора М. А. Мензбира, по представлению которого и был оставлен в 1889 году, по окончании университетского курса, при кафедре для подготовки к профессорскому званию. В 1893 году П. П. Сушкин сдал экзамены на степень магистра, а в феврале 1897 года защитил магистерскую диссертацию на тему «К морфологии скелета птиц». В 1897–1901 годах он – сотрудник кафедры сравнительной анатомии Московского университета. Диссертация П. П. Сушкина была удостоена Академией наук премии имени заслуженного профессора К. Ф. Кесслера.

Петр Петрович Сушкин

До 1901 года П. П. Сушкин занимал скромную должность лаборанта при кафедре сравнительной анатомии Московского университета, участвуя в проведении практикума при курсе, который читал профессор М. А. Мензбир. Вот как наставник П. П. Сушкина вспоминал о его занятиях: «…хочу сказать именно о преподавательской деятельности П. П. Он к ней совершенно не готовился и смотрел на нее для себя в будущем как на неизбежное зло. Но после заграничной поездки, будучи вынужден вести при моих курсах практические занятия и начав читать приватдоцентский курс, П. П. быстро заинтересовался преподаванием, а приглашение его преподавателем на Высш[ие] женские курсы, с обязательством читать курс сравнительной анатомии позвоночных, окончательно примирило его с преподаванием. Обладая к началу своей преподавательской деятельности уже большой эрудицией и превосходной техникой, П. П. сразу занял место одного из лучших преподавателей в Москве. И как руководитель практических занятий, и как преподаватель, П. П. был очень строг к своим ученикам, но имел на это полное право, потому что был очень строг к себе. И таким он был везде» [7, стб. 945].

Несмотря на наличие учебной нагрузки, Петр Петрович довольно продолжительное время занимал скромную должность лаборанта. Других вакантных должностей в возглавляемом М. А. Мензбиром Институте сравнительной анатомии тогда не было, а порывать связи с Московским университетом молодой ученый не хотел. В 1899–1900 годах П. П. Сушкин стажировался в крупнейших зоологических собраниях в Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии и Бельгии. Вернувшись в Москву, он служил в Московском университете приват-доцентом [8, с. 355–356; 9, с. 2018]. В 1902 году Петр Петрович защитил докторскую диссертацию.

В 1909 году П. П. Сушкин был избран профессором Харьковского университета, где и провёл почти десять лет, между 1910 и 1918 годами. В 1912 и 1914 годах ученый осуществил научные экспедиции на Алтай, во время которых собрал материал к своему фундаментальному исследованию о птицах Алтая. Поездки были совершены на средства Московского общества испытателей природы, где были по достоинству оценены блестящие дарования П. П. Сушкина. Материалы, собранные во время этих поездок, легли в основу последнего монументального фаунистическо-зоо-географического исследования П. П. Сушкина – книги «Птицы Советского Алтая и прилежащих частей северо-западной Монголии», увидевшей свет уже через десятилетие после смерти её автора [10].

На рубеже 1918–1919 годов П. П. Сушкин, который не захотел оставаться в красном Харькове, переехал в Симферополь. Здесь он – профессор Таврического университета и научный сотрудник местного Естественно-исторического музея. В 1920 году Петр Петрович тесно сотрудничал с приехавшим в Крым В. И. Вернадским, с которым у него установились дружеские отношения.

Научный тандем Сушкин – Вернадский прервался с вынужденным уходом академика с должности ректора Таврического университета [см. об этом: 11, с. 32–44]. По решению советских властей 23 февраля 1921 года Владимир Иванович Вернадский был вывезен из Симферополя в Москву, куда прибыл 9 марта. В Москве академик оставался до 8 апреля 1921 года, после чего вернулся в Петроград. Интересно, что в Москве академика поселили в здании бывшей фабрики Эйнем на ул. Воронцовской, 14, кв. 3. Профессор П. П. Сушкин сразу попытался установить контакт с коллегой. Он писал В. И. Вернадскому по этому адресу 26 марта 1921 года:

«Дорогой Владимир Иванович,

несколько дней тому назад писал Вам по адресу Академии. Сейчас пишу снова, частью [повторяя прежнее], и сообщаю некоторые новые сведения. Я получил их из Харькова, от 9. ІІІ. официальное извещение от Укрглавпрофобр Наркомпроса, что я избран снова в Харькове профессором, с предложением немедленно явиться к месту службы. Я от себя и также через ректора [Крымского университета им. М. В. Фрунзе А. А. Байкова] ответил просьбой разрешить закончить здесь курсы весеннего полугодия, иначе преподавание на двух факультетах ставится в безвыходное положение. Придется ли в конце концов ехать в Харьков, не знаю, одни советуют, другие нет. До весны надеюсь получить сведения от Вас о Петербурге. Вместе с тем, получил от Мензбира известие, что Ташкентский университет собирается пригласить меня, но не знают моего адреса. Я отправил туда запрос. В Ташкенте для меня большую притягательную силу имеет оставшаяся там громадная коллекция птиц [зоолога-путешественника Николая Алексеевича] Зарудного и затем самый край. Но вместе с тем страшит перспектива очутиться снова в медвежьем углу, без литературы и возможности получать ее. В конце концов я предпочел бы устроиться в центре и получить длительную командировку (может быть, даже неоднократную) в Ташкент. Это удовлетворило бы и ташкентцев, т. к. меня, по-видимому, намереваются пригласить в качестве профессора-исследователя, без обязательства читать лекции. А я тогда дерзнул бы писать сводку о птицах Туркестана, пользуясь материалами и Зарудного, и академическими.

Наталия Егоровна и Владимир Иванович Вернадские.

1911 год

В Москве Вы, конечно, видели Мензбира и говорили с ним. О Петербурге имею сведения, что А. П. Семенов [энтомолог Андрей Петрович Семенов-Тянь-Шаньский (1866–1942)] стремится к моему переводу на службу в Академию.

К моей радости мой ученик Виноградов [ученик П. П. Сушкина по Харьковскому университету, зоолог Борис Степанович Виноградов (1891–1958) служил сотрудником Зоологического музея АН СССР], видимо, зарекомендовал себя [хорошо] – и ему предложено остаться там на службе.

Здесь скучаю в достаточной мере. [Хотел] было писать учебник, но решительно бросил, не видя, какую мне это принесет пользу. «Taurica» перенес в комнату, которую заняла бывш[ая] Комиссия производительных сил (над музеем) и, надеюсь, тем положил начало аннексии 2-го этажа. Но жду новых посягательств. Отвратительно, что прежний заведующий [библиотекой] потерял книгу выдачи из «Taurica». А выдано, увы, слишком много.

Всего хорошего. Привет Вашим.

Ваш П. Сушкин» [12, л. 8–8 об.].

Из письма становится известным, что кафедра зоологии позвоночных Крымского госуниверситета им. М. В. Фрунзе, возглавляемая П. П. Сушкиным, как он указал, участвовала в учебном процессе на «двух факультетах». Речь про естественное отделение физико-математического и аграрный факультеты Крымского университета им. М. В. Фрунзе. Упоминается коллега П. П. Сушкина по орнитологическим штудиям, его учитель, зоолог, энтомолог и зоогеограф, член-корреспондент Академии наук с 1896 года, ставший вскоре академиком (1929 г.) Михаил Александрович Мензбир (1855–1935). Он служил профессором Московского университета (1886–1911), а затем на Высших женских курсах в Москве (1911–1917). В 1917 году ученый вернулся в Московский университет, где в суматошные 1917–1919 годы стал ректором. Ученый получил мировую известность как автор классического труда «Птицы России», напечатанного в семи выпусках (1893–1895). На момент написания письма М. А. Мензбир работал заведующим лабораторией зоогеографии и сравнительной анатомии Московского университета. В. И. Вернадский, знакомый с Мензбиром по совместной работе в Московском университете, встречался с ним, как и предположил Сушкин, в марте 1921 года. В дневнике В. И. Вернадский записал 9 марта 1921 года: «Был рад видеть М. А. Мензбира. Он непримирим. Устал; здоровье его ослабело. С ним о научных работах; о жив[ом] вещ[естве]; об Университете. Рабочий факультет и его поражает всей своей внешней стороной» [13, с. 15].

Таврическая губернская земская управа

Интересно замечание П. П. Сушкина про «медвежий угол», где бы он не хотел «снова» оказаться. Именно так ему представлялся провинциальный Симферополь, где в 1918–1920 годы в связи с перипетиями политической обстановки в стране полностью отсутствовала возможность научных коммуникаций с коллегами из российских и международных университетских центров, а в библиотеках не было академических научных изданий не только зарубежных, но и отечественных.

В конце повествования Петр Петрович не случайно упоминает небезынтересный для Вернадского сюжет. Говорит про помещение бывшего Таврического губернского земства, где располагался Естественно-исторический музей и краеведческая библиотека «Taurica», основанная по инициативе многолетнего председателя местного земства, первого председателя Таврической ученой архивной комиссии Александра Христиановича Стевена. Это была уникальная книжная коллекция, где собирались все издания вне зависимости от языка, где упомянут Крым. В период постоянной смены власти на полуострове сохранность библиотеки пострадала. Коллекции музея активно использовались в учебном процессе Таврического (затем Крымского) университета. Там проходили занятия студентов естественного отделения физико-математического факультета [см. подробнее: 14].

Ответа на это послание П. П. Сушкин не получил. В Симферополе вообще не имели информации, где находится бывший ректор Таврического университета. Поэтому писали и в Петроград на его бывший адрес в надежде, что письма будут получены. 20 апреля 1921 года, наконец, получив известия о пребывании в Москве и предполагаемом переезде Вернадских в Петроград, П. П. Сушкин срочно сообщал, повторяя частично информации из предыдущего текста:

«Дорогой Владимир Иванович,

несколько раз писал Вам в Петербург и лишь недавно узнал, что Вы сильно задержались в Москве. Письма мы получили только – по открытке от Вас и Нины Влад[имировны – дочери В. И. Вернадского] с дороги, и от Нат[альи] Георг[иевны – супруги В. И. Вернадского] письмо с оказией из Москвы. Я получил от «Укрглавпрофобр Наробраза» из Харькова от 9. III. телеграмму, которая извещает, что Физико-математический «институт» выбрал меня профессором зоологии и мне предлагают «немедленно выехать к месту служения». Я ответил, через ректора и лично, что прошу разрешить остаться до конца весеннего полугодия. С неделю тому назад получил также от Укрглавпрофобр, но от другого отдела (что-то инд[устриально-] техн[ический]) предложение «ехать в Екатеринослав и о прибытии сообщить». На это ректор [А. А. Байков] ответил, что Сушкин нужен здесь и отпущен быть не может. Откуда взялась фантазия относительно Екатеринослава, не знаю. В Харькове меня избрали. Курьезно, однако, что от декана об этом известий нет. А наряду с этим я имею сведения об очень тяжелых условиях работы и существования в Харькове, и специально применительно к моему здоровью, прямо советуют оставаться на юге или перебираться уже в более определенный северный климат, где и условия работы лучше. Поэтому я решил в Харьков не ехать. Оставаться здесь неохота тоже, как мы уже говорили. Что касается возможности получить место в Москве, то ближайшие перспективы слабы. В Петербург, как Вы помните, я писал Насонову [Николаю Викторовичу (1855–1939) – биологу, зоологу, ординарному академику Петербургской АН (1906 г.)] (одно письмо по почте, другое такого же содержания с Вами). На днях я получил нижеследующее.

«Зоолог[ический] музей Российской] ак[адемии] наук,

30. III. 1921.

№ 175.

М[илостивый] Г[осударь] Петр Петрович.