JOURNAL: «SCIENTIFIC NOTES OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE» Volume 11 (77), № 3, 2025

Publicationtext (PDF): Download

UDK: 93/94.930.069.01

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:

Vaganov V. S., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1741-2025-11-3-3-24

PAGES: from 3 to 24

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: cinema, Sovkino, Vostokkino, All-Ukrainian Photo Cinema Administration (VUFKU), cultural heritage, Crimea OHRIS (Crimean regional committee for museums and the protection of monuments of art, nature, antiquity and folk life), museums.

ABSTRACT (ENGLISH):

This article examines for the first time the phenomenon of cinema as a form of propaganda for Crimea’s cultural heritage. Using documentary film and photo materials, central archives, and periodicals, it presents the key milestones in the development of Soviet historical and popular science cinema about Crimea. The role of regional scientific and educational organizations in the development of cinema as a means of popularizing Crimean history and culture is highlighted. This article presents information on the participation of the Crimea OHRIS (Crimean regional committee for museums and the protection of monuments of art, nature, antiquity and folk life) in the production of films. The role of representatives of the Crimean scientific community, A. I. Polkanov, U.A. Bodaninsky, and K.E. Grinevich, in the process of filming the propaganda of the cultural heritage of Crimea is highlighted. Archival data and periodical materials on the films «Song on the Stone» (1926), «Alim» (1926), «Yeshil-Ada» (1927), and «City Under Water» (1931) are examined. For the first time, materials on unrealized film projects about the cultural monuments of Crimea, «On Foot in Crimea» and «Cave Towns of Crimean Gothia», are presented. Article also analyzes the collaboration between the Crimean scientific community and representatives of the All-Ukrainian Photo Cinema Administration (VUFKU), Sevzapkino, Sovkino, and Vostokkino in the creation of popular science and feature films on cultural and historical themes.

Советский кинематограф – уникальное явление российской и мировой культуры ХХ в. Для советской власти кино стало одним из главных инструментов пропаганды коммунистических взглядов и формирования нового общества. Первые короткометражные фильмы-агитки появляются ещё в 1918 году с подачи народного комиссара просвещения Анатолия Васильевича Луначарского (1875–1933), однако, начало создания системы государственного регулирования кинематографии относится уже к 1919 г. 27 августа 1919 г. СНК РСФСР принимает декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Наркомпроса РСФСР», с этого декрета начинается процесс национализации киностудий, фабрик кинематографического оборудования и кинопрокатной сети. В дальнейшем в составе Наркомпроса был сформирован Всероссийский фотокинематографический комитет (ВФКО), которому были подчинены органы управления кинематографом (фотокинокомитеты и киносекции) в составе губернских исполкомов. Главной задачей ВФКО было создание агитационных киноматериалов и кинохроники событий гражданской войны [1, с. 154–155]. Советская власть видела в кино мощное средство формирования общественного сознания и воспитания нового человека. Особую значимость кинематографа, как средства пропаганды подчеркивал В. И. Ленин, утверждая в беседах с А. В. Луначарским, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Глава советского государства также отмечал, что должна быть установлена пропорция между развлекательными и просветительскими кинокартинами [2, с. 19].

1920-е г. стали временем быстрого развития советского кинематографа, в первую очередь это было связано с восстановлением экономики в период НЭПа и привлечением частного капитала в киноотрасль. Меняются и структуры, руководящие киноделом в масштабе страны декрет СНК РСФСР от 19 декабря 1922 г. ВФКО был преобразован в Центральное государственное предприятие «Госкино», одновременно с этим открывалось государственные и частные прокатные конторы, занимавшиеся также созданием кинокартин, такие как: «Кино-Москва», «Севзапкино», «Пролеткино», «Русь» и другие. Важной вехой в централизации кинодела в СССР стало создание в 1926 г. Всероссийского фотокинематографического акционерного общество «Совкино». Создание единой государственной кинокомпании, помимо совершенствования организационной структуры, носило цель усиления идеологического контроля. «Совкино» обладало полномочиями предварительной цензуры сценариев и в целом отвечало за пропаганду в кинематографе [3, с. 2–3].

В Крыму становление советской системы управления кинопроизводством и прокатом происходит позже, чем в центральных регионах РСФСР, и началось после окончательно установления советской власти в ноябре 1920 г. Крымский ревком приказом от 22 декабря 1920 г. национализировал все находящиеся на полуострове киностудии и кинотеатры, передав их в ведение подотделу искусств Крымского Наробраза. В начале 1920-х гг., в Крыму, как и по всей стране создается региональное отделение «Совкино» [4, с. 152].

Развитие кинематографа в Крыму тесно связано с другими социокультурными процессами, развернувшимся первое десятилетие советской власти. Широкие выразительные средства кино и большое влияние на общественное сознание делали его одним из передовых средств пропаганды культурного наследия Крыма. Пропаганда культурного наследия – это форма массовой политико-просветительской работы, целью которой являлось формирование коммунистических взглядов, посредством приобщения широких масс населения к памятникам истории, археологии и этнографии. На примере памятников истории демонстрировалась марксистские постулаты о социально-экономическом развитии общества в прошлом. Основными методами пропаганды культурного наследия была организация экскурсий, публичных лекций, издательство краеведческой литературы и полиграфической продукции, интеграция краеведения в учебный процесс [5, с. 3]. Главной организацией, ведавшей вопросами сохранения и пропаганды культурного наследия полуострова, был Крымский областной комитет по делам музеев и охране памятников старины, искусства, природы и народного быта (КрымОХРИС) [6, с. 126].

Первые примеры репрезентации исторических памятников Крыма в советском кинематографе связаны с сотрудничеством КрымОХРИСа и Московского отделения Северо-Западного областного управления по делам фотографии и кинематографии («Севзапкино»). 26 июля 1923 г. на имя начальника Главнауки РСФСР Федора Николаевича Петрова (1876–1973) поступило прошение от дирекции московского отделения «Севзапкино» оказать содействие в съемках фильмов в интерьерах южнобережных дворцов: «Приступая к съемкам 5-ти кинофильмов социально-революционного характера, где походу действия нередко встречается необходимость в дворцовой обстановке, настоящим Московское отделение «Севзапкино» просит Вас разрешить нам производить съемки во дворце-музее б. Воронцова-Дашкова в Алупке, который по своей богатой обстановкой, конструкции и территориальному расположению как нельзя лучше подходит для означенных целей» [7, л. 150]. 27 августа того же года последовал ответ уполномоченного музейным отделом по Крымской АССР Александра Ивановича Полканова (1874–1971) о том, что заведующему Алупкинским дворцом-музеем дано предписание: оказывать всяческое содействие «Севзапкино» и взимать плату не свыше той, что установлена для Крымских кинофабрик [7, л. 146].

Значимое место среди советских фильмов 1920-х гг. занимали кинокартины, посвященные восточным народам СССР. Фильме «из восточной жизни» снимались центральными и местными киностудиями, организуемыми в национальных республиках СССР и автономиях РСФСР. Такие фильмы могли носить как развлекательный, так и образовательный характер (культурфильма). Зачастую использовались сюжеты из народных легенд, мифов и песен. В связи с низким уровнем грамотности восточных народов, а также ещё не развитой печатью на национальных языках пропаганда посредством кино становилась одним из ключевых средств формирования коммунистических взглядов и оказывала огромный эффект на незнакомых с этим видом искусства зрителей [8, с. 357].

В Крымской АССР наибольшее внимание кинематографистов привлекала культура, искусство и быт крымских татар. Одним из первых советских фильмов о крымских татарах является «Песнь на камне», снятый Госкино в 1926 г. Создателями картины выступили известные деятели советского кинематографа. Руководителем картины выступил советский кинорежиссёр, сценарист и актёр Лео Мур (Леонтий Игнатьевич Мурашко) (1889–1938), автором сценария выступил советский кинокритик, писатель и драматург Хрисанф Николаевич Херсонский (1897–1968), кинооператором Григорий Владимирович Гибер (1891–1951). Главную роль исполнил знаменитый актёр театра и кино, народный артист Крымской АССР Хайри Эмир-Заде (1893–1958). В центре сюжета – судьба певца-бунтаря Халила, чей персонаж объединял в себе образы легендарных национальных героев поэта Ашик-Умера и разбойника Алима Айдамака.

Съемки фильма проходили в рамках киноэкспедиции «Госкино» на крымский полуостров. О начале этой экспедиции сообщает заметка в газете «Красный Крым» от 14 мая 1925 г.: «Крым был всегда Меккою для кинематографистов. Море и горы, солнце и прозрачный воздух – всё это создавало для кинолент благоприятные условия. Крымом, его характерной жизнью впервые серьёзно заинтересовалось «Госкино», отправив в этом году свою экспедицию на полуостров. 2 мая начались съёмки первой киноленты «Песнь на камне». В этой киноленте «Песнь на камне» режиссёр Лео Мур и автор сценария, театральный критик Хрисанф Херсонский поставили своей задачей рассказать о подлинном быте крымских татар в естественной обстановке их жизни девяностых годов прошлого века. По ходу действия съёмки будут производиться в Бахчисарае, на Мангуп-Кале, Коккозах, на Карадаге, в Судаке и целом ряде других местностей и деревень. Картина имеет целью выявить наиболее ярко национальное лицо Крыма, каким оно было 25–30 лет тому назад. В съёмках, прежде всего, будут задействованы обычные крымчане» [9, с. 5].

Лео Мур (Л. И. Мурашко) (1889–1938)

Хотя и была определена широкая география съемок, но фактический экспедиция посетила только Бахчисарай, который и стал главной базой киноэкспедиции. «Экспедиция «Госкино» начала вгрызаться в быт в Бахчисарае. Весь город – консультирует. Очень довольны, что кино вспомнили о них. Старики приходят и рассказывают бесконечные истории из прошлого, которые, по их мнению, непременно надо «снять на карточку»» [10]. В картине находят отражения идеи «типажного кино», когда роли поручались не актёрам, а местным жителям, подобранным исключительно по внешним данным. Так, одну из главных ролей исполнил городской «глашатай», человек выкрикивающий на улицах постановления местного исполкома и объявления о купле-продаже. Режиссер указывал, что в ходе работы над картиной возникли проблемы с отображением этнографического материала. Достоверность отображения жизни крымских татар приносилась в жертву зрелищности «Многое из этнографического материала нельзя поместить в картину – сюжет «не пущает». Для этнографических картин нужен особый подход, с уклоном в сторону чистой хроникальности» [10, с. 5]. Лео Мур эмигрировал в СССР из США в 1923 г. и активно занимался перенесением опыта американских киностудий в зарождавшийся советский кинематограф, что оказало большое влияние на кинокартину. Фильм изобилует сценами рукопашных схваток, погонь и перестрелок, что снижает достоверность и аутентичность картины.

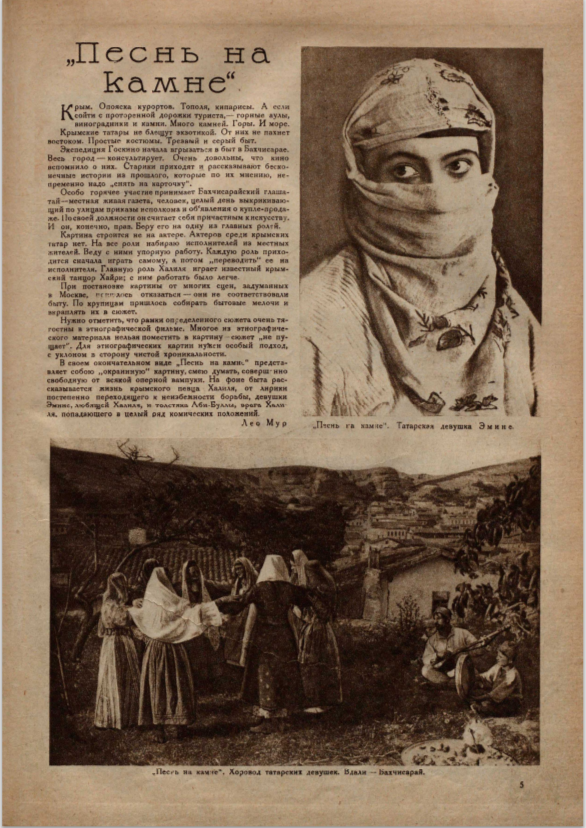

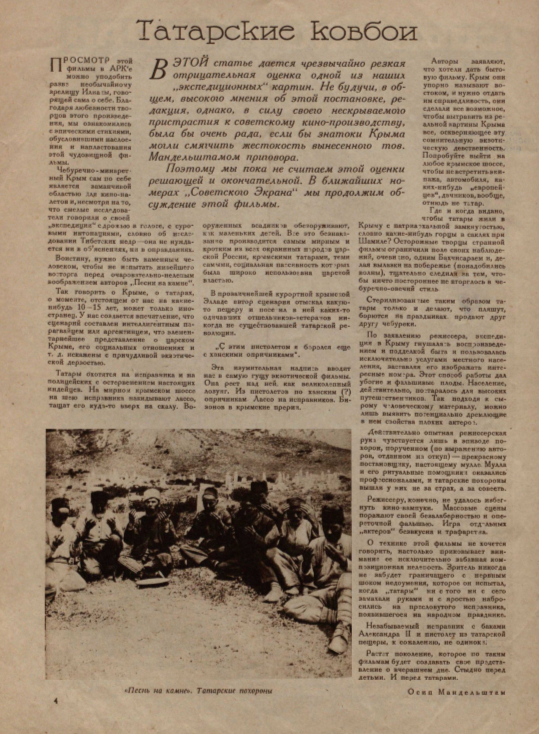

Картина «Песнь на камне» вызвала бурную полемику на страницах журнала «Советский экран». Автором разгромной рецензии на фильм стал поэт Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938), одной из малоизвестных сторон творчества которого была кинокритика.

Статья Лео Мура «Песнь на камне» в журнале «Советский экран», 1926 г.

В своей статье «Татарские ковбои» Мандельштам отмечает полное непонимание создателями фильма крымских реалий: «Чебуречно-минаретный Крым сам по себе является заманчивой областью для кино-налётов и несмотря на то, что смелые исследователи говорили о своей «экспедиции» с дрожью в голосе, с суровыми интонациями, словно об исследовании Тибетский недр – она не нуждается ни в объяснениях, ни в оправданиях. Воистину, нужно быть каменным человеком, чтобы не испытать живейшего восторга перед очаровательно-нелепым воображением авторов «Песни на камне».

Статья О. Э. Мандельштама «Татарские ковбои» в журнале «Советский экран», 1926 г.

Так говорить о Крыме, о татарах, о моменте, отстоящем от нас на какие-нибудь 10–15 лет, может только иностранец. У нас создается впечатление, что сценарий составлен интеллигентным парагвайцем или аргентинцем, что элементарнейшее представление о царском Крыме, его социальных отношения и т.д. искажены причудливой экзотической дерзостью» [11, с. 4]. Мандельштам критикует попытки авторов подражать американским вестернам, внедряя в фильм типичные для этого жанра сцены, совершенно не характерные для заявленной эпохи (например, стягивание всадника с лошади броском лассо и т. д.). Объектом критики также стала историческая достоверность картины и неверное изображение быта крымских татар «Где и когда видано, чтобы татары жили в Крыму с патриархальной замкнутостью, словно какие-нибудь горцы в саклях при Шамиле?» [11, с. 4.]. Отдельным объектом критики стала актёрская игра – Мандельштам утверждает, что попытка привлечь к съемкам исключительно местных жителей, а не профессиональных актёров дала «убогие и фальшивые плоды». Похвалы рецензента удостоилась лишь сцена, изображающая обычай татарских похорон, поставленная под руководством местного муллы. Рецензия вышла настолько разгромной, что редакция журнала снабдила её предисловием, в котором просила знатоков Крыма «смягчить жестокость вынесенного Мандельштамом приговора». Неудача данной картины напрямую связана с отсутствием какой-либо экспертизы и не желанием создателей привлекать представителей научного сообщества. За производство фильма взялись люди, не владевшие даже минимальным набором знаний об истории и культуре Крыма. Такая тенденция характерна для ранних советских научно-популярных картин. Это связано с тем, что советский кинематограф по-прежнему зиждился на кадровой и организационной структуре, сложившейся ещё во времена Российской империи, где кино в первую очередь выполняло развлекательную функцию. Для создания качественных исторических и научно-популярных картин требовалось широкое привлечение экспертов от науки, создание новой кадровой и инфраструктурной базы, о чем постоянно велись дискуссии в тематических журналах и прессе [12, с. 4].

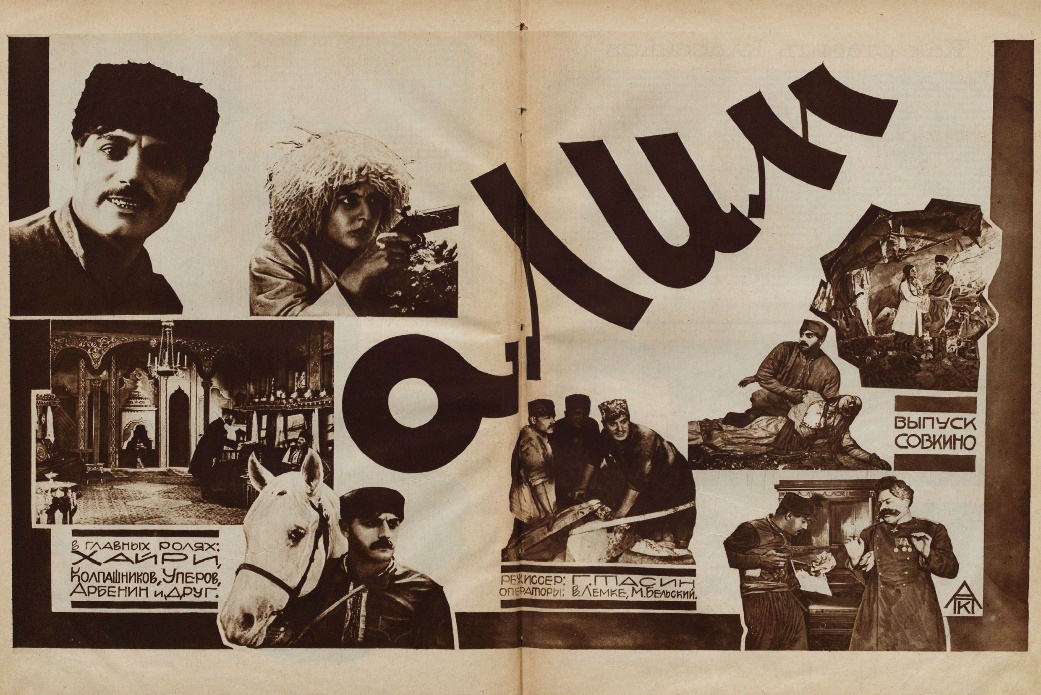

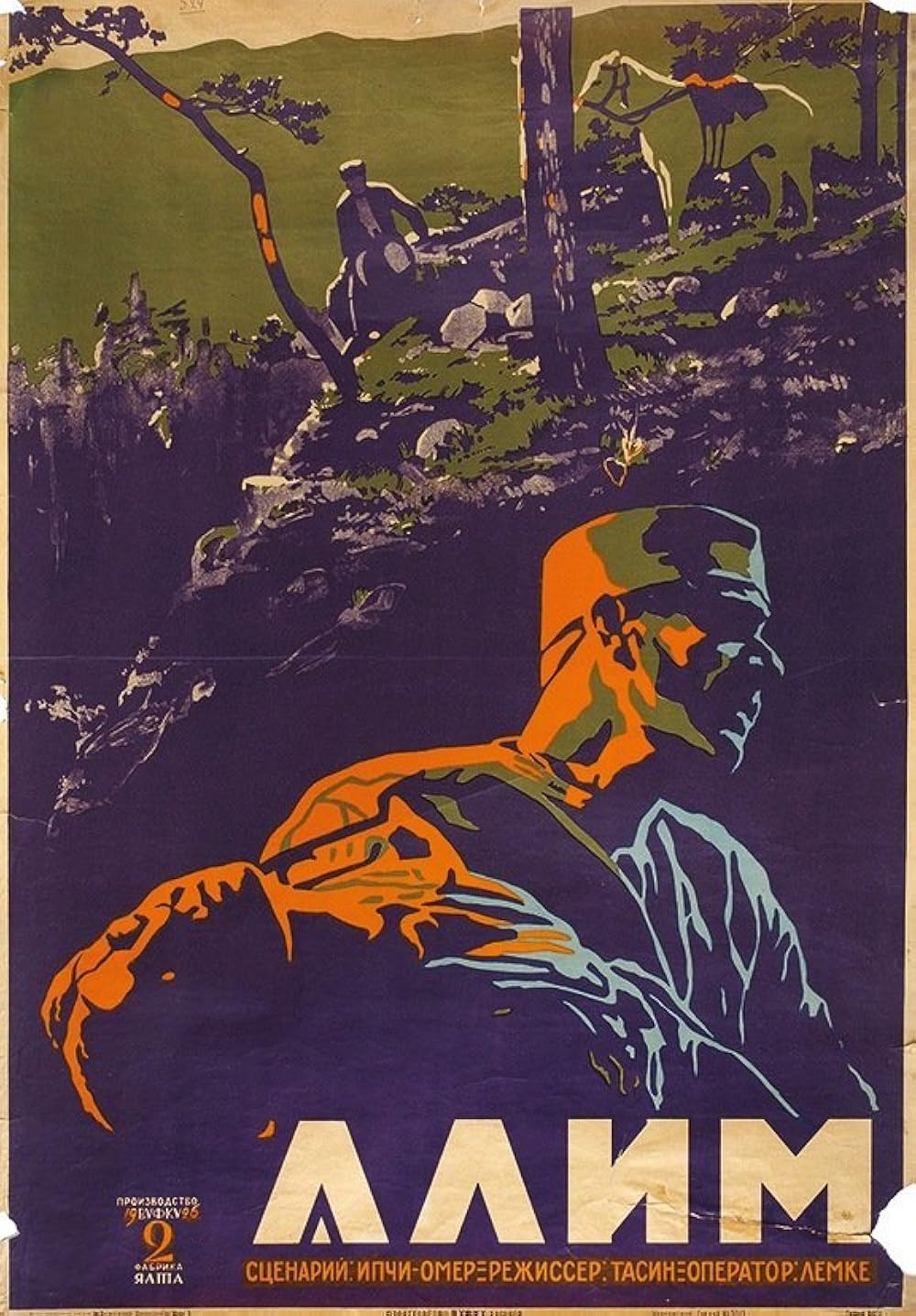

Примером иного подхода к исторической и этнографической достоверности является снятый в том же 1925 г. художественный кинофильм «Алим», посвященный судьбе крымскотатарского национального героя Алима Айдамака. Съемки велись силами Ялтинской кинофабрики, входившей в состав Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ). Режиссёрское кресло занял директор кинофабрики Георгий Николаевич Тасин (1895–1956). Авторами сценария были советский поэт, публицист и переводчик Николай Платонович Бажан (1904–1983) и поэт, писатель и драматург, директор Крымского государственного татарского театра Умер Ипчи (1897–1955). Операторами выступили Владимир Петрович Лемке (? – не ранее 1928 г.) и Михаил Борисович Бельский (1887–1957). Съемки развернулись Ай-Петри, Чатыр-даге, Судакском районе и в Бахчисарае. Отличительной особенностью данной картины является привлечение к работе представителей научного сообщества Крыма. В создании фильма деятельное участие принимал известный историк, этнограф и искусствовед, заведующий Государственным Дворцом-музеем Тюрко-татарской культуры Усеин Абдрефиевич Боданинский (1877–1938). В дневнике У. А. Боданинского сохранилось несколько записей, содержащих информацию о характере его работы над фильмом. Согласно дневниковой записи от 7 октября 1925 г. Боданинский заключил договор с ВУФКУ на 3 месяца, приступив к работе в качестве «художника-крымоведа» [13, с. 201]. Созданию костюмов и декораций предшествовала тщательная подготовка, с 13 по 25 октября ученый посетил Орталан (Земляничное), Ай-Серез (Междуречье), Капсихор (Морское), Ускут (Приветное) с целью сбора материала для сценария, и 27 октября приступил к работе над фильмом. Работа Боданинского над «Алимом» началась с разработки татарских и русских костюмов и участия в создании эскизов 36 кинопавильонов, среди которых: крымскотатарская кофейня, жилые помещения простолюдинов и знати, тюрьма и ряд других локаций. Работа над декорациями велась совместно с главным архитектором кинофабрики, художником-постановщиком и сценаристом Робертом Шарфенбергом (1900–1959). Усеин Абдрефиевич также консультировал режиссера походу съемок, указывая на недостатки и неточности в визуальной составляющей картин. «Продолжились съемочные работы в павильоне на кино-фабрике. Снимали картины «внутри тюрьмы», выяснилось, что за мое отсутствие допустили ряд исторических и бытовых неточностей» [13, с. 207]. Среди недочетов Боданинский выделял многочисленные ошибки в костюмах, декорациях (использование современных предметов) и отображении образа жизни крымских татар: «Все это настолько расходится с бытом и темпом жизни татар середины XIX в., что может совершенно обесценить картину. Я буду настаивать перед дирекцией на том, чтобы переснять эти сцены в павильоне, иначе дело гиблое. Тов. Хелмно тоже указал, что павильоны неудачные в художественном отношении» [13, с. 209]. Как свидетельствуют записи в дневнике У. А. Боданинского, режиссёр картины Г. Н. Тасин прислушивался к его замечаниям и по мере сил старался вносить необходимые исправления, хотя это и приводило к задержкам и удорожанию съемок. Опыт своего участия картине У. А. Боданинский обобщил и представил общественности в публичной лекции «Постановка исторической кино-картины «Алим» на 2-й госкинофабрике ВУФКУ в Ялте в 1925/1926 году», прочитанной им в Бахчисарайском художественно-промышленном техникуме 27 октября 1926 года[14, л. 94 об].

Г. Н. Тасин (1895–1956)

Премьера кинокартины «Алим» состоялась в августе 1926 г. в Москве, затем фильм был показан в Киеве, а в 1927 г. добрался до экранов Парижа и Берлина. Кинокритики отмечали многочисленные достоинства картины, выделяя её из длинного перечня восточных фильмов, снятых во второй половине 1920-х гг. на кинофабриках республик советской Средней Азии. В статье «Хорошая восточная фильма», опубликованной в «Советском экране», проводится сравнение «Алима» с «Песней на камне», и среди прочих достоинств выделяется качество декораций и этнографическая достоверность картины, что является прямым следствием привлечения представителей научного сообщества к созданию картины «После просмотра остаётся впечатление, что «Алим»– одна из лучших фильм на «восточную» тему» [15, с. 13].

Постер фильма «Алим» на развороте журнала «Советский экран», 1927 г.

В дальнейшем сотрудничество ВУФКУ и Бахчисарайского музея продолжилось. В отчете о научно-просветительской деятельности за 1926 г. сообщается, что директор музея принял участие в кино-экспедиции ВУФКУ по съемке научно-популярного фильма «Ешиль-ада: природа и быт Крыма», а также разработал либретто и план кинокартины. «В эту фильму вошли национальные татарские кустарные промыслы Бахчисарая, Карасубаза, ряд исторических мест: Чуфут-кале, Мангуп-кале, некоторые бытовые моменты татар (Дервиза, Байрам), некоторые отрасли хозяйственной жизни Крыма: садоводство, скотоводство на горных плато. При создании фильма работники исходили из «результатов научно-исследовательских работ, близкого знания быта, природы и экономики Крыма и близкого контакта с широкой советской общественностью» [14, л. 90]. Так же, как и в случае с «Алимом», У. А. Боданинский представил общественности свой опыт участия в создании теперь уже научно-популярной кинокартины. Доклад «План кинофильма. Природа и быт Крыма» был прочитан им в Ялтинском отделении ВУФКУ на тему 29 мая 1927 года [14, л. 93 об]. На страницах «Советского экрана», в статье Елизаветы Кольц «Почти четыре фильмы» картина отнесена к «культурфильмам», призванным популяризировать природные и исторические богатства советских курортов «Крымский полуостров издавна славится своими богатейшими историческими, этнографическими и курортными данными. И недаром ведь ВУФКУ уже выпускает в прокат фильму о Крыме. Фильму, являющуюся лишь первой среди большой культур-фильмы в 4.500 метров «Ешиль-Ада» (Зеленый полуостров), охватывающую все стороны быта и этнографии Крыма» [16, с. 10].

У. А. Боданинский (1877–1938)

Киноафиша фильма «Алим»

Важной вехой в становлении кинематографа, как средства пропаганды культурного наследия Крыма в 1920-х гг., становится передача в 1930 г. Ялтинской киностудии в состав Всесоюзного государственного кинотреста «Восточное кино» («Востоккино») [17, л. 1]. «Востоккино» создавалось в первую очередь с целью организации производства художественных и научно-популярных картин в национальных республиках и автономиях СССР. Ключевой фигурой в организации стал известный советских публицист и организатор кинопроизводства Берд Асланбекович Котиев (1896–?), занявший должность председателя правления «Востоккино». Одним из ключевых направлений деятельности кинотреста было создание научно-популярных кинокартин и культурфильмов, посвященных истории, быту и культурному наследию народов СССР [18, с. 66]. Первым фильмом, снятым на Ялтинской кинофабрике «Востоккино», стала вышедшая в 1930 г. короткометражка «Биюк-Гюнеш» (Великое солнце) о совместном труде колхозников Симеиза и курортников в борьбе за сплошную коллективизацию. В том же году ялтинские киноделы начинают сотрудничество с Государственным Херсонесским музеем.

В 1920-е гг. Херсонесский музей был одним из наиболее быстро развивающихся центров пропаганды культурного наследия Крыма. На базе музея реализовывались все ключевые направления просветительской работы, среди них: экскурсии, публичные лекции, экскурсионные курсы и научный семинар; больших успехов музей достиг в издательстве научно-популярной литературы и полиграфической продукции, выпустив ряд научно-популярных брошюр, два издания иллюстрированного путеводителя, а также несколько серий открыток с видами Херсонеса и изображениям наиболее ценных экспонатов музейной коллекции. Успехи Херсонесского музея в просветительской работе связаны с деятельностью Константина Эдуардовича Гриневича (1891–1970), занимавшего пост заведующего с 1924 по 1928 гг. К. Э. Гриневич был одним из главных организаторов пропаганды культурного наследия Крыма в 1920-е гг. Из-под его пера вышел ряд теоретических работ, посвященных организации музейной экспозиции, экскурсии и в целом роли музея, как центра политико-просветительской работы и коммунистической агитации. В своих трудах К. Э. Гриневич разрабатывал новые подходы к массовой работе, и в том числе, настаивал на использовании в пропаганде новых технических средств – радио и кино [19, с. 48–49]. В 1928 году к началу съемок фильма К. Э. Гриневич уже покинул пост заведующего музеем и занимал должности заведующего музейным отделом Наркомпроса РСФСР и заведующего отделом скульптуры Музея изобразительных наук, однако сохранил тесные научные связи с Крымом [20, с. 182].

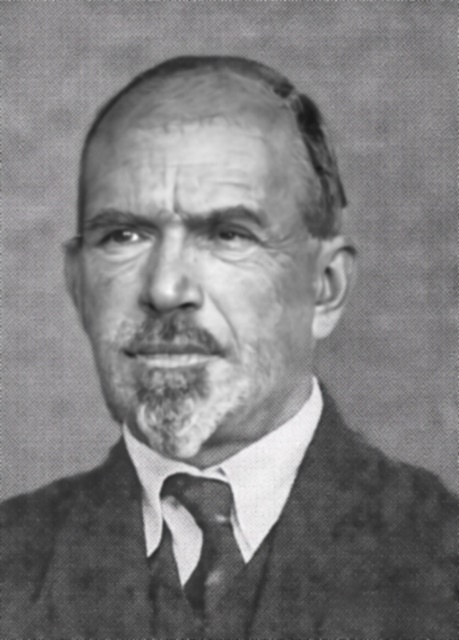

К. Э. Гриневич (1891–1970)

К. Э. Гриневич стал инициатором начавшихся в 1930 г. подводных исследований в бухте Херсонеса. Задачей был поиск легендарного «Страбоновского Херсонеса», описанного в труде древнегреческого ученого «География». При определении района исследования К. Э. Гриневич руководствовался сведениями Арсения Ивановича Маркевича (1855–1942), который сообщил, что ранее при проведении водолазных работ в районе Херсонесского маяка были обнаружены остатки затопленной части города. Поиски подводной части Херсонеса Гриневич начал ещё в 1928 г., исследуя морское дно с помощью специального наблюдательного прибора, позволившего разглядеть на дне, как тогда посчитали, развалины городских стен и построек. В июле-августе 1930 г. объединённой экспедицией Московского научно-исследовательского института Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) и Экспедицией подводных работ особо назначения (ЭПРОН) были предприняты совместные исследования дна в районе Маячного полуострова [19, с. 46].

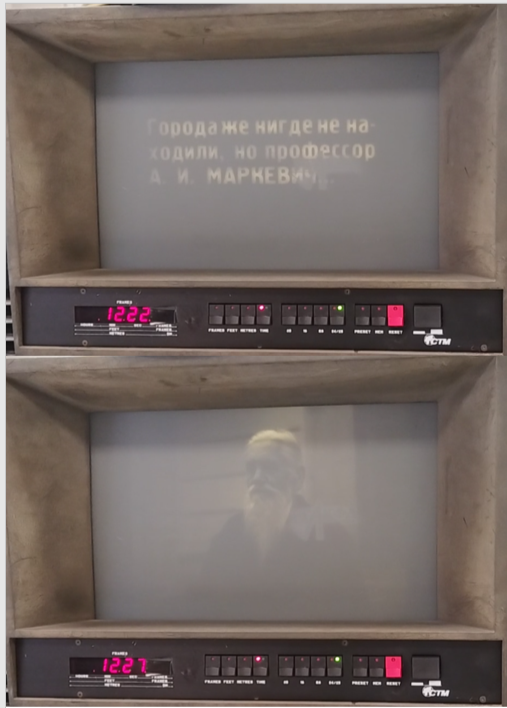

А. И. Маркевич в фильме «Город под водой»

Процесс этих уникальных научных исследований примечателен ещё и тем, что ход экспедиции как на суше, так и под водой фиксировался на кинопленку. Воспоминания об этих особенных киносъемках оставил известный деятель раннего советского кинематографа, оператор и кинорежиссер Борис Борисович Цейтлин (1896–1961). Главной проблемой в организации подводной киносъемки были опасения, что съемка на реальном морском днем невозможна без использования дорогостоящего оборудования (специальных спускаемых аппаратов и герметичных подводных кинокамер), которое не производилось в СССР: «Нам было известно, что редко попадающиеся в картинах кадры снятые под водой, в действительности сняты в специальных бассейнах, с сильной осветительной аппаратурой на специальной пленке и т.п. Но… нельзя было перенести открытый профессором К. Э. Гриневичем город на дне моря в бассейн. Выход был только один: снять эти остатки только там, где они действительно существуют, т.е. у Херсонесского маяка» [21, с. 26]. Перед тем как приступить к съемкам в бухте Херсонеса Б. Б. Цейтлин решил своими глазами осмотреть подводные объекты и световые возможности на глубине: «В десятидневный срок я был обучен в водолазной школе ЭПРОНа элементарным правилам водолазной работы, спущен на глубину 8 саженей, и в результате убедился в том, что света под водой вполне достаточно, что видимость очень хорошая и что снимать можно»[21, с. 27].

Однако, предложенный ему для работы специальный водолазных колокол ограничивал обзор и движение под водой, поэтому не подходил для съемок. Поэтому было принято решение использовать водолазный костюм системы Денейруза, позволявший свободнее передвигаться по морскому дну. В этом костюме Б. Б. Цейтлин провел первую съемку под водой в районе Балаклавы, сняв остов английского корабля «Черный принц»: «Результаты уже первой съемки показали, что кинематографирование под водой – дело реальное». Перед этим пришлось решить ещё одну сложную техническую задачу – подготовить обычную кинокамеру к подводным съемкам. Опыт мировой кинематографа в области подводных съемок исчерпывался использованием систем специальных трубок и зеркал, а первая подводная кинокамера будет создана только в 1933 г. В первом опыте съемок любительский ручной киноаппарат «Кинамо» был помещен в резиновый чехол с иллюминатором для объектива [21, с. 27].

Для съемок в Херсонесе в севастопольских мастерских ЭПРОН по эскизам Цейтлина был разработан водонепроницаемый металлический чехол с двумя иллюминаторами (для объектива и для контроля работы аппарата). В чехле также помещался электрический мотор для вращения аппарата, электроснабжение было выведено наружу и запускалось по команде оператора. Б. Б. Цейтлин так описывал свой съемочный день: «Обычно съемка проводилась таким образом: я одевался в водолазный костюм, опускался на дно и говорил по телефону: «Я – на грунте, чувствую себя хорошо, спускайте аппарат». Аппарат на отдельном канате спускался с носа катера, я подходил к аппарату, брал его в руки, уходил с ним туда, куда мне было нужно и желательно. <….> Установив объект съемки, я командовал по телефону “Включайте“. Аппарат начинал работать. Я не только видел в иллюминатор меняющиеся цифры счетчиков аппарата, но отлично слышал и самый шум его работы. Шум этот привлекал огромное количество рыбы, которая с любопытством вертелась вокруг меня…» [21, с. 28]. В ходе работ удалось снять фундаменты оборонительных стен и башен Херсонеса.

Б. Б. Цейтлин (1896–1961)

Из-за того, что работа велась ударными темпами, приходилось нарушать правила подводных работ: оператор проводил под водой больше положенного времени и съемки велись в условиях 2-3-х бального волнения моря. Б. Б. Цейтлин так охарактеризовал значение этих киносъемок: «Этой съемкой советская кинематография не только пришла на помощью науке, но и впервые в истории кинематографии произвела подлинную документальную съемку морских глубин при естественном солнечном освещении, обыкновенным кино-аппаратом, без особых дорогих приспособлений» [21, с. 28].

Эти научные изыскания привлеки большое общественное внимание и освещались в общесоюзной печати. К. Э. Гриневич написал ряд заметок и статей в газеты «Вечерняя Москва» и «Красная газета», где описал ход подводных исследований и их значение для отечественной археологии и развития научно-технической мысли в СССР [22, л. 10–12]. Б. Б. Цейтлин также написал две статьи для журнала «Пролетарское кино» под названиями «Подводная киносъемка» и «Киноаппарат под водой», а также статью «Подводная съемка» в журнал «Пролетарское фото» где проанализировал техническую сторону съемочного процесса в подводной среде [23;24;25].

Б. Б. Цейтлин перед погружением

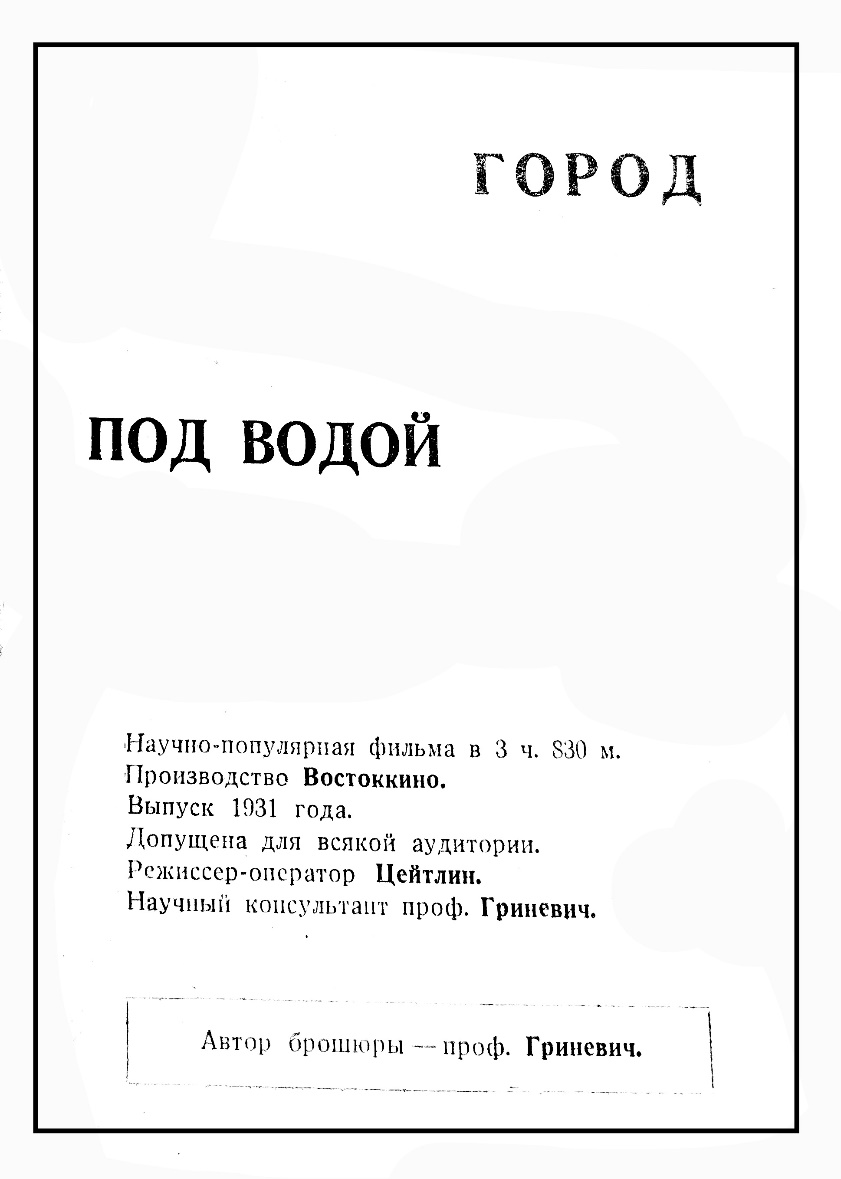

Материалы подводной киносъемки легли в основу научно-популярного фильма «Город под водой», снятого летом 1931 г. Ялтинской киностудией «Востоккино». Режиссёром-оператором выступил упомянутый выше Б. Б. Цейтлин. Работа над фильмом стала первыми шагами в карьере известного советского режиссера научно-популярного кино Валентины Яковлевны Поповой (1906 – не ранее 1981 г.) (по некоторым данным она выступила режиссером картины), а также сценариста и оператора Самуила Яковлевича Рубашкина (1960–1975). В создании кинокартины также принимали участие сотрудники «Востоккино» М. Софу и Б. Хаванов. Научным консультантом и автором сценария стал К. Э. Гриневич.

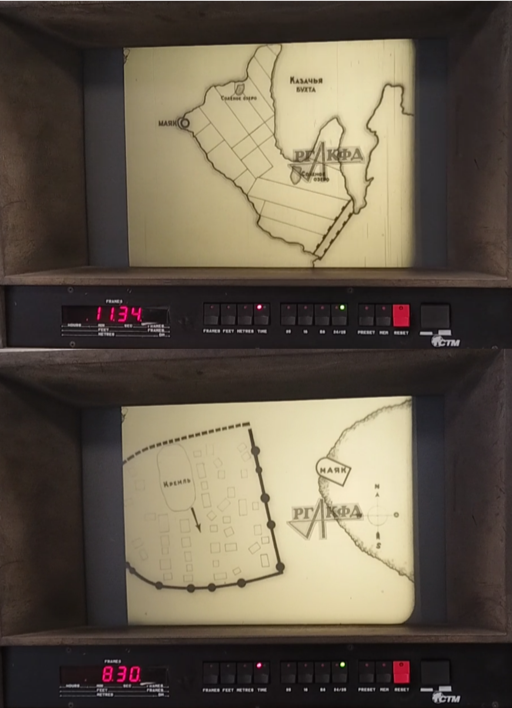

Кадры из фильма «Город под водой» (1931)

«Город под водой» представлял из себя немую кинокартину, состоящую из трех частей общей продолжительностью 830 метров (1 час 15 минут). В первой части излагается история Херсонесского музея, демонстрируются виды раскопок и археологи за работой, помещения музея, показан процесс проведения экскурсии К. Э. Гриневичем. Кадры перемежаются интертитрами, текст которых сообщает зрителю факты из истории города в период античности и средних веков, а также описывает объекты, осматриваемые экскурсантами «На материале раскопок и музея экскурсанты знакомятся с далеким прошлым». В завершении первой части повествование переходит на описание подводных исследований, показаны кадры с А. И. Маркевичем, который сообщает о предполагаемом местонахождения подводного города

Анимированные карты-схемы подводного Херсонеса из фильма «Город под водой»

Вторая часть посвящена организации киносъемки под водой. Демонстрируется водолазное оборудование, использованное в ходе исследования, процесс подготовки водолаза к съемке, большое внимание уделяется описанию кинооборудования и подготовке его к погружению, показаны первые опыты подводной киносъёмки на небольшой глубине. Интертитры содержат описание оборудования и методики подводных работ, и также сообщают о большом научном значении этих работ, отмечая, что впервые в кинематографии оператор погружается на глубину для съемок памятника истории.

Третья часть полностью посвящена подводным исследованиям. Показан процесс спуска водолаза с моторного ялика, работа подводного телефона и передача команд водолазу с помощью огромного рупора. Большая часть отснятых Б. Б. Цейтлиным подводных кадров помещены в этой части: демонстрируются предполагаемые развалины стен и крепостных башен, остатки городских кварталов и площади. Интертитры с описанием подводных объектов перемежаются картами и схемами акватории Херсонеса, на которых с помощью анимации демонстрируются обводы стен и план затонувшей части города. Далее интертитр сообщает, что «На поверхности подводились итоги работ». Показан процесс анализа данных, собранных водолазами и составление плана подводных объектов К. Э. Гриневичем и ассистентами.

В 1932 г. в Москве К. Э. Гриневич издает научно-популярную брошюру «Город под водой: Развалины Херсонеса. Кинолибретто и методические указания к беседе». Брошюра состояла из двух разделов. В первом кратко рассказывается история изучения Херсонеса, обосновывается необходимость в подводных исследованиях и дается описание технической стороны вопроса. Вторая часть «Работа вокруг фильмы» содержит рекомендации по организации беседы со зрителями перед просмотром и перечень научно-популярных лекций, дополняющих материал фильма: «Предлагаемый вниманию зрителя фильма «Город под водой» требует, как всякая научная фильма, предварительных пояснений». Лектору рекомендуется осветить темы «Античное рабовладельческое общество и черноморские колонии», «Греческая колонизация и причины возникновения главных греческих городов Причерноморья – Херсонеса, Пантикапеи и Ольвии», «Почему происходят случаи поглощения земли морем?», «Исторические факты провалов суши. Как объясняют геологи эти природные явления», «Победа научной мысли в СССР». Гриневич утверждает, что «Проведенная в 1931 году работа свидетельствует о победе научной мысли в СССР. Она показывает, что только в стране строящегося социализма, в противоположность к капиталистическим странами имеются предпосылки для свободного и победоносного развития науки» [26, с. 6–7].

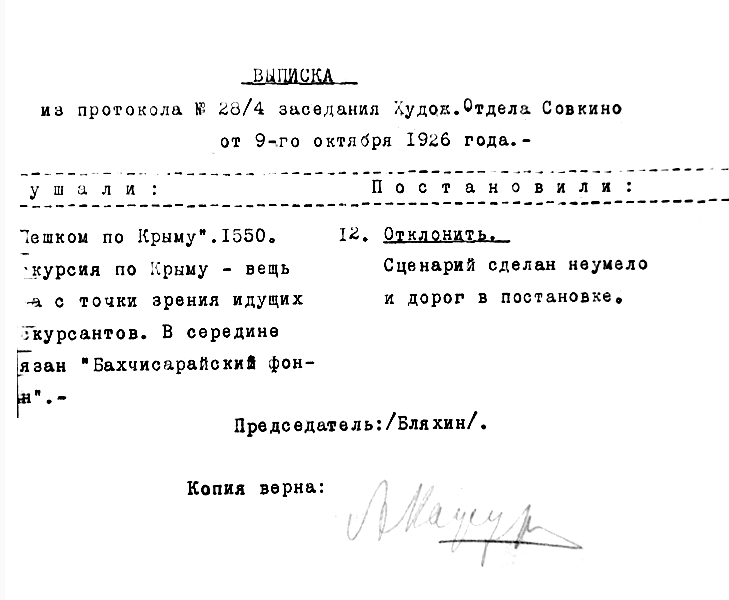

Период 1920-х – начала 1930-х гг. отметился также нереализованными проектами фильмов о культурно-историческом наследии Крыма. Одним из таких проектов стала неснятая кинокартина «Пешком по Крыму». Проект этого фильма был рассмотрен на заседании художественного отдела «Совкино» в октябре 1926 г. Сценарий, состоящий из семи частей и эпилога, повествует о путешествии группы студентов одного из Ленинградских вузов по Крыму. Маршрут главных героев картины начинался от Перекопского вала и пролегал по крымским городам, среди которых: Евпатория, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Балаклава, Симеиз, Алупка, Ялта, Гурзуф, Алушта, Старый Крым, Феодосия и Керчь. В каждом из вышеупомянутых городов герои кинокартины посещали наиболее известные памятники старины, археологические объекты и музеи. Съемки должны были изобиловать широкими панорамными видами достопримечательностей, каждый показанный объект снабжался интертитрами с описанием и краткой историей памятника. Таким образом должна была получится кинокартина на стыке жанров художественного и научно-популярного фильма, целью которой было охватить максимальное количество памятников истории и этнографии полуострова.

Кинолибретто «Город под водой»

Комиссия художественного отдела «Совкино» под председательством известного деятеля советского кинематографа 1920-х гг., заместителя председателя главного репертуарного комитета (Главреперткома) Павла Андреевича Бляхина (1887–1961) постановила отклонить сценарий, охарактеризовав его как «неумелый и дорогой в производстве» [27, л. 3–25].

Выписка из протокола заседания художественного отдела «Совкино» о фильме «Пешком по Крыму», 1926 г.

Конец 1920-х – начало 1930-х гг. стал временем масштабных преобразований в советской киноотрасли. Кино, как и другие формы искусства ставились на службу развернувшейся в стране форсированной модернизации, в новых условиях систему управления кинематографом основательно реорганизовали. Акционерное общество «Совкино» было ликвидировано, киноотрасль была передана под ответственность Комитета по делам кинематографии и фотографии при СНК СССР (Кинокомитета), на базе которого затем будет создано Государственное всесоюзное кинофотообъединение «Союзкино», взявшее на себя все вопросы, связанные с организацией кинодела в стране. На этот период реорганизации управленческой системы советского кинематографа приходится ещё один нереализованный проект научно-популярного фильма «Пещерные города Крымской Готии». О начале работы над фильмом сообщается в открытом письме Николая Ивановича Репникова (1882–1940) к Игорю Эммануиловичу Грабарю (1871–1960) от 26 мая 1930 г. Текст письма гласит:

«Глубокоуважаемый Игорь Эммануилович!

Спешу известить Вас, что сегодня с «Совкино» мною подписан договор на культурфильм «Пещерные города Крымской Готии». Сегодня же мне вручена оплата сценария. Этим делом здесь сильно заинтересованы. Итак, сбываются самые смелые мечты. Дело, начатое Вами и ЦГРМ, ширится, принимая все новые и новые формы. Прогремит ныне Эски-Кермен!

Преданный Вам Н. Репников» [28, л. 1].

Изучение массива документов «Совкино» и «Союзкино», а также многочисленных периодических изданий, тематических планов советского кино за 1930-е гг. не позволило выявить какую-либо информацию об этой кинокартине, что позволяет нам сделать вывод о том, что фильм «Пещерные города Крымской Готии» так не был снят.

Таким образом, период 1920-х-начала – 1930-х гг. стал временем становления кинематографа, как одного из самостоятельных средств пропаганды культурного наследия Крыма. В этом время был создан ряд научно-популярных и художественных картин, направленных на популяризацию истории и этнографии полуострова. В этот период были сняты «восточные» фильмы «Песнь на камне» (1926), «Алим» (1926), Ешиль-Ада (1927), крымские памятники старины использовались как декорации для съемок исторических картин. В результате сотрудничества Херсонесского музея и кинотреста «Востоккино» была снята научно-популярная картина «Город под водой» (1931), разрабатывались сценарии и планы кинокартин «Пешком по Крыму» и «Пещерные города Крымской Готии». Созданию фильмов способствовали государственные организации, ведающие охраной и изучением культурного наследия, музеи, привлекались известные представители научного сообщества, внося свой вклад в повышение исторической достоверности и позволяя популяризировать крымские древности для широкой общественности посредством новых технических средств.

- Анискин М. А. Становление и развитие советской системы кинопроизводства в 20-30-е годы ХХ в. // Россия в конце XIX – начале XX вв.: историко-культурные аспекты: сб. ст. / Гос. ун-т управления. – М., 2016. – С. 60–65.

Aniskin M. A. Stanovlenie i razvitie sovetskoi sistemi kinoproizvodstva v 20-30-e godi KhKh // Rossiya v kontse XIX – nachale XX vv. Istoriko-kulturnie aspekti: sb. st.. – M.: Gosudarstvennii universitet upravleniya, 2016. – S. 60–65. - Болтянский Г. М. Ленин и кино. – М.: Гос. изд-во; Л.: Гос. изд-во, 1925. – 88 с.

Boltyanskii G. M. Lenin i kino. – M.: Gos. izd-vo; L.:Gos. izd-vo, 1925. – 88 s. - Жданова В. А. О создании «Совкино» (1924–1930): история и поставленные задачи // Вестник ВГИК. – 2015. – № 3(25). – С. 8–17.

Zhdanova V. A. O sozdanii «Sovkino» (1924–1930): istoriya i postavlennie zadachi // Vestnik VGIK. – 2015. – № 3(25). – S. 8–17. - Шилова Л. В. Зарождение и развитие кинопрокатного дела в Крыму (1897–1945 гг.) // Культурная жизнь Юга России. – 2020. – № 2(77). – С. 151–154.

Shilova L. V. Zarozhdenie i razvitie kinoprokatnogo dela v Krimu (1897–1945 gg.) // Kulturnaya zhizn Yuga Rossii. – 2020. – № 2(77). – S. 151–154. - Ваганов В. С. Крымохрис – организатор пропаганды памятников истории // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. – 2024. – Т. 10, № 2. – С. 3–17.

Vaganov V. S. Krimokhris – organizator propagandi pamyatnikov istorii // Uchenie zapiski Krimskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki. – 2024. – T. 10, № 2. – S. 3–17. - Непомнящий А. А. КрымОХРИС в документах отдела письменных источников государственного исторического музея (1920‒1927) // Вестник Томского государственного университета. История. – 2022. – № 75. – С. 125–129.

Nepomnyashchii A. A. KrimOKhRIS v dokumentakh otdela pismennikh istochnikov gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya (1920‒1927) // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya. – 2022. – № 75. – S. 125–129. - ГАРФ Ф. А2307. Оп. 3. Д. 316.

GARF F. A2307. Op. 3. D. 316. - Дианова Е. В. Фильмы «из восточной жизни» 1920-х годов – «любительские экскурсии в оперную экзотику» // Этнические меньшинства в истории России : Матер. IV Международ. науч. конф., Санкт-Петербург, 27–28 окт. 2023 г. / Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – CПб., 2023. – С. 353–360.

Dianova Ye. V. Filmi «iz vostochnoi zhizni» 1920-kh godov – «lyubitelskie ekskursii v opernuyu ekzotiku» // Etnicheskie menshinstva v istorii Rossii : Mater. IV Mezhdunarod. Nauch. konf., Sankt-Peterburg, 27–28 oktyabrya 2023 goda. – CPb.: Leningradskii gosudarstvennii universitet imeni A. S. Pushkina, 2023. – S. 353–360. - Экспедиция Госкино в Крыму // Красный Крым. – 1925 – № 135. – 17 мая – С. 5

Ekspeditsiya Goskino v Krimu // Krasnii Krim. – 1925 – № 135. – 17 maya – S. 5 - Мур Л. «Песнь на камне» // Советский экран. – 1926. – № 11. – С. 5.

Mur L. «Pesn na kamne» // Sovetskii ekran. – 1926. – № 11. – S. 5. - Мандельштам О. Э. Татарские ковбои // Советский экран. –1926. – № 14. – С. 4.

Mandelshtam O. E. Tatarskie kovboi // Sovetskii ekran. –1926. – № 14. – S. 4. - Габидуллин Х. З. Вопросы национального кино // Советский экран. – 1928. – № 20. – С. 4.

Gabidullin Kh. Z. Voprosi natsionalnogo kino // Sovetskii ekran. – 1928. – № 20. – S. 4. - Боданинский У. Собрание сочинений. Т. 2: Дневники, 1923–1926 гг. / Ин-т истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан – Казань; Симферополь, 2018. – 264 с.

Bodaninskii U. Sobranie sochinenii. Tom 2: Dnevniki, 1923–1926 gg. – Kazan; Simferopol: Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT, 2018. – 264 s. - ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1002

OPI GIM. F. 54. Op. 1. D. 1002 - Хорошая восточная фильма / Советский экран. –1926. – № 36. – С. 4.

Khoroshaya vostochnaya filma / Sovetskii ekran. – 1926. – № 36. – S. 4. - Кольц Е. Почти четыре фильмы // Советский экран. –1927. – № 36. – С. 10.

Kolts Ye. Pochti chetire filmi // Sovetskii ekran. – 1927. – № 36. – S. 10. - ГАРК Ф. Р–438 Оп. 1. Д. 1.

GARK F. R–438 Op. 1. D. 1. - Кино-справочник / под ред. Г. М. Болтянского. – М.: Кинопечать, 1929. – 491 с.

Kino-spravochnik / pod red. G. M. Boltyanskii. – M.: Kinopechat, 1929. – 491 s. - Ваганов В. С. Государственный Херсонесский музей – центр пропаганды культурного наследия в Юго-Западном Крыму // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока: Матер. VIII Международ. науч. конф.: В 2-х т., Севастополь, 3–8 июня 2024 г. / Ин-т востоковедения РАН. – М., 2024. – С. 46–50.

VaganovV. S. Gosudarstvennii Khersonesskii muzei – tsentr propagandi kulturnogo naslediya v Yugo-Zapadnom Krimu / V. S. Vaganov // Istoricheskie, kulturnie, mezhnatsionalnie, religioznie i politicheskie svyazi Krima so Sredizemnomorskim regionom i stranami Vostoka: Mater. VIII Mezhdunarod. nauch. konf.: V 2-kh tomakh, Sevastopol, 3–8 iyunya 2024 goda. – M: Institut vostokovedeniya RAN, 2024. – S. 46–50. - Непомнящий А. А. Советская историческая наука в зеркале личных связей: переписка К. Э. Гриневича и С. Ф. Платонова (1927–1929) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. – 2024. – Т. 26, № 2. – С. 181–193.

Nepomnyashchii A. A. Sovetskaya istoricheskaya nauka v zerkale lichnikh svyazei: perepiska K. E. Grinevicha i S. F. Platonova (1927–1929) // Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Ser. 2: Gumanitarnie nauki. – 2024. – T. 26, № 2. – S. 181–193. - Гриневич К. Э. Исследование подводного города близ Херсонесского маяка. – Севастополь: «Маяк коммуны», 1931 – 60 c.

Grinevich K. E. Issledovanie podvodnogo goroda bliz Khersonesskogo mayaka. – Sevastopol: Mayak kommuni, 1931 – 60 c. - НАО ГМЗТ ХТ Ф.1 оп.1 д. 453.

NAO GMZT KhT F.1 op.1 d. 453. - Цейтлин Б. Б. Подводная киносъемка // Пролетарское кино. – 1931. – № 7.– С. 61–62.

Tseitlin B. B. Podvodnaya kinosemka // Proletarskoe kino. – 1931. – № 7.– S. 61–62. - Цейтлин Б. Б. Киноаппарат под водой // Пролетарское кино. – 1931. – № 10–11.– С. 65–68.

Tseitlin B. B. Kinoapparat pod vodoi // Proletarskoe kino. – 1931. – № 10–11.– S. 65–68. - Цейтлин Б. Б. Подводная съёмка // Пролетарское фото: журнал. –1935. – № 3. – С. 12–13.

Tseitlin B. B. Podvodnaya syomka // Proletarskoe foto : zhurnal. – 1935. – № 3. – S. 12–13 - Гриневич К. Э. Город под водой: Развалины Херсонеса. Кинолибретто и методические указания к беседе.– М.: Дер эмес, 1932 – 7 c.

Grinevich K. E. Gorod pod vodoi: Razvalini Khersonesa. Kinolibretto i metodicheskie ukazaniya k besede. – M: Der emes, 1932 – 7 c. - ГАРФ Ф. Р-8326. Оп. 2. Д. 13.

GARF F. R-8326. Op. 2. D. 13. - ГТГ ОР Ф. 106. Оп. 1. Д. 10084.

GTG OR F. 106. Op. 1. D. 10084.