КРЫМСКИЙ ВОЯЖ ФРАНЦУЗСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ТЕРЕЗЫ БЕНТСОН. ВСТРЕЧА В ГАСПРЕ С ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ТОЛСТЫМ. ГОД 1901-й

THE CRIMEAN VOYAGE OF THE FRENCH WRITER THERESE BENTSON. MEETING IN GASPRA WITH LEO NIKOLAYEVICH TOLSTOY. 1901

JOURNAL: «SCIENTIFIC NOTES OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE» Volume 11 (77), № 3, 2025

Publicationtext (PDF): Download

UDK: 908(477.75):910.4БЕНТСОН/ТОЛСТОЙ

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS: Petrova E. B., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1741-2025-11-3-103-115

PAGES: from 103 to 115

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: travelers in the Crimea at the beginning of the XX century, Gaspra, French literature, Therese Bentson, L. N. Tolstoy.

ABSTRACT (ENGLISH):

Therese Bentson (Marie-Therese de Solmes; Marie-Therese Blanc; 1840–1907) was a famous French writer, journalist, translator, author of novels, narratives, critical and literary works. She carried out trip to Malorossia and Crimea, to Moscow and St. Petersburgin August – October 1901 and described her voyage in the book «Walks in Russia» (Paris, 1903). This book has never been fully translated into Russian or published in Russia.

Her stay in Crimea took place in the middle and second half of September, 1901. Therese Bentson devoted to the Crimean voyage two chapters of her book. She visited Simferopol, Sevastopol and its surroundings, many places of the Crimean Southern Coast and described her meeting with Leo Tolstoy in Gaspra in detail. He rested and worked at the estate of Countess Sofia Panina. They talked about French literature and French translations of his works, about upbringing and education, about war and the army, religion and the church, about morality and human behavior in society. Therese Bentson highly appreciated his work and shared his views (although she did not agree with everything). The story of Therese Bentson’s acquaintance and conversation with Leo Tolstoy, and the impression that he made on her, is another touch to the portrait of the Russian writer. It makes important addition to our understanding of French literature of the 19th and early 20th centuries and relations between Russia and France in that period as well.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете,

под этим неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди

этой обаятельной природы удержаться в душе человека

чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?

Лев Толстой. Набег. 1853 г.

<…> всё ненужное уносит ветер, и в качестве сокровища

нам достанется яркий пример жизни Льва Толстого.

Тереза Бентсон. Прогулки по России. 1903 г.

После присоединения Крыма к России в 1783 г. и вплоть до Первой мировой войны и революционных событий 1917 г. Крымский полуостров становится местом паломничества для жителей большой России и для иностранцев. Повидать приобретённые Российской империей экзотические земли на юге стремятся люди разные и с разными целями – кто с деловыми, кто с познавательными, нередко соединяя те и другие. В Крым приезжали учёные, исследователи, они оставили ценные для науки труды, заложив основу всестороннего изучение полуострова – его природы, истории, этнографии, культуры. Путешествовали по Тавриде писатели, журналисты, архитекторы, художники, ваятели, искусствоведы. И всех впечатляли дивная природа полуострова, облик, быт и нравы местных жителей, величественные остатки ушедших в Лету эпох.

Это были люди образованные, начитанные. Стремясь покрепче запомнить увиденное и услышанное, они вели записи. У тех, кто не был лишён дара слова и воображения, эти записи перерастали в литературные произведения – «путешествия».

В своё время записки вояжёров пользовались большим спросом у читающей публики. Для нас они важны во многих отношениях. Это живые рассказы очевидцев, как правило, людей увлечённых, любопытных, искателей новых знаний, а порой и приключений. Они описывали и то, что видели сами, и то, что узнавали от местных жителей и приезжих, с которыми знакомились во время поездки; нередко пересказывали ранее прочитанное, соглашались со своими предшественниками или, напротив, спорили с ними.

Среди путешествовавших по России и бывавших в Крыму довольно много иностранцев, в особенности французов, англичан. Они заводили там знакомства, друзей, иногда даже семьи. Стремились как можно больше узнать о стране, во многих отношениях загадочной для чужеземцев, и эти знания обратить на пользу своих государств и любителей чтения в Европе.

Путевые записки иностранцев о России и Крыме – это взгляд на нашу страну и Крым со стороны. Нередко они содержат нетипичные для русских суждения и любопытные наблюдения – то, что могло ускользнуть от привычного взгляда. Отношение иностранцев к России было разным: одни выискивали недостатки, критиканствовали, другие стремились к некой объективности. Для нас представляет интерес то, какую роль отводили чужеземцы Крыму в экономической, политической, религиозной, культурной жизни Российского государства, как они воспринимали политику российских властей по отношению к полуострову, его многонациональному населению. Крым очень интересовал иностранцев как объект международной политики, в особенности после кровопролитной Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг.

Для нас важны произведения путешественников ещё и потому, что они дают возможность больше узнать об их авторах – людях, как правило, образованных, увлечённых науками об окружающем нас мире и о человеке. Среди них есть личности незаурядные, нередко известные у себя на родине и за её пределами. Имена многих из этих деятелей вписаны в историю, а их биографии – неотъемлемая её составляющая. Жизнь иностранцев и их вояжи мы не отделяем от истории их родины, но и от истории тех стран, через которые пролегал маршрут их путешествий. Отдельный интерес представляют для нас рассказы путешественников о встречах и беседах с простыми жителями Крыма и людьми, известными в Крыму, в России, за рубежом. Зачастую неожиданными и особенно желанными для путешественников оказывались встречи с людьми, близкими по духу и интересам.

Среди посещавших полуостров заметно преобладание мужчин, но женщины там тоже бывали.

Среди них – Тереза Бентсо́н (Бентзон, Бензон, Бенцон; Thérèse Bentzon; 21 сентября 1840, Сен-Пор – 7 февраля 1907, Париж) – известная французская писательница, журналистка, переводчица [1, 2, 7; 8; 9]. Тереза Бентсон – псевдоним, настоящее её имя –Мария-Тереза де Сольмс (в замужестве –Мария-Тереза Блан).

Она – дочь графа Эдуарда де Сольмса (1808–1857), некоторое время бывшего генеральным консулом Вюртемберга в Алжире, и Олимпии Адриенн Бентсон (1820–1887). Тереза с детства увлекалась чтением. Первой её учительницей была гувернантка – англичанка, благодаря которой Тереза выучила английский язык, в раннем возрасте полюбила английскую и американскую литературу. Училась хорошо и с удовольствием. Неплохо рисовала. Родители ею гордились. Мария-Тереза рано вышла замуж, родила сына и вскоре развелась с мужем; больше замуж не выходила, посвятив себя любимому делу.

Анри Реньо. Тереза Бентсон. Карандашный рисунок. 1870 г.

Её наставницей в литературе (и в жизни) стала Жорж Санд (1804–1876) – знаменитость Франции и всей Европы, писательница невероятно плодотворная, женщина весьма неординарная. Несмотря на большую разницу в возрасте, Жорж Санд и Мария-Тереза подружились, много общались в усадьбе Жорж Санд в Ноане.

Интерес к русской словесности в Европе XIX – начала XX в. был значительным, во Франции – в особенности. В своих «Прогулках по России» Тереза Бентсон часто упоминает имя писателя, литературного критика Эжена-Мельхиора де Вогюэ (1848–1910), неоднократно бывавшего в России, в том числе в Крыму, писавшего труды, посвящённые творчеству гигантов русской словесности: Гоголю, Горькому, Достоевскому, Некрасову, Пушкину, Толстому, Тургеневу, Тютчеву, Чехову [3]. Именно Вогюэ познакомил Терезу с творчеством русских писателей, зародил в ней огромный интерес к русской литературе. В Европе зачитывались произведениями Льва Толстого, о нём говорили и писали. В нём видели личность многогранную, сложную, противоречивую. Читая о Толстом и его произведения во французских переводах, Мария-Тереза усвоила взгляды Льва Николаевича и в целом разделяла их.

Ещё одним наставником Терезы Бентсон был Эльм Мари Каро (1826–1887) – философ, критик, публицист, профессор Сорбонны, член Французской академии.

Книги Марии-Терезы начали появляться в печати, когда ей было около тридцати, и сразу принесли ей известность. Её произведения выходили одно за другим на протяжении более трёх десятилетий. Талант и трудолюбие Терезы Бентсон были оценены: её включили в состав первого жюри престижной французской литературной премии Фемина (Prix Vie Heureuse); её неоднократно премировала Французская академия; она была объявлена кавалером ордена Почётного легиона – высокая награда Франции.

Мария-Тереза любила путешествовать, и путешествия награждали её не только новыми знаниями, но и новыми знакомствами. Уже в немолодом возрасте осуществила она три больших вояжа – по Америке и по России – и рассказала о них в своих сочинениях.

Поездка в Россию пришлась на август – октябрь 1901 г. Это путешествие Тереза Бентсон описала в книге «Прогулки по России», вышедшей из печати в Париже в 1903 г. [6]. Целиком книга никогда не переводилась на русский язык и не издавалась в России (за исключением небольшого отрывка в переводе Леонида Рафаиловича Ланского [5, с. 35–39]).

Итогом крымского вояжа стали две главы в этой книге – вторая и третья. Вторую главу автор назвала «Вблизи Толстого», третью – «Морские ванны в Крыму».

Инициатива встречи с Львом Николаевичем Толстым принадлежала Терезе Бентсон. Когда она находилась в Малороссии, в Полтавской губернии, где гостила в имении своей старой знакомой Елены Жунковской (много лет назад они познакомились в Париже и подружились), у неё возникла мысль посетить Толстого в Ясной Поляне. Сохранилась переписка Марии-Терезы (на французском) с Львом Николаевичем и Софьей Андреевной Толстыми (письма опубликованы в русском переводе [4; 5, с. 31–34]. Супруги Толстые пригласили Марию-Терезу, но не в Ясную Поляну, а в Крым, в Гаспру, куда они собирались ехать в ближайшее время.

Надо думать, Терезе Бентсон было лестно, что Толстые знали её творчество и что великий русский писатель, несмотря на плохое состояние здоровья, пожелал с ней познакомиться.

Вместе с Еленой Жунковской Тереза Бентсон отправилась в крымское путешествие, на встречу с Львом Николаевичем Толстым.

Пребывание француженки и её русской подруги на полуострове пришлось на середину – вторую половину сентября 1901 г. (по старому стилю). Они оказались в Крыму исключительно ради знакомства с русским гением, в то время бывшим, пишет Тереза, «больным, гонимым, отлучённым от церкви» (все цитаты из книги Т. Бентсон «Прогулки по России» даны мною в переводе с французского Геннадия Игоревича Беднарчика). Подруги побывали в Симферополе, Севастополе и его окрестностях и во многих местах Южного берега.

Маршрут их путешествия по Крыму таков: Севастополь – Свято-Георгиевский монастырь – Херсонес-Херсон – Балаклава – Чатал-Кая – Байдары – Байдарский перевал – Кикинеиз – Лимены – Симеиз – Алупка – Мисхор – Кореиз – Гаспра – Ялта – Гаспра – Ялта – Ливадия – Ореанда – Массандра – Никита – Ай-Даниль – Гурзуф – Партенит – Кучук-Ламбат – Алушта – Кутузовский фонтана – Ангарский перевал – Мамут-Султан – Симферополь.

Дворец графини Софьи Владимировны Паниной в Гаспре

Полуостров предстал пред путешественницами в свою лучшую пору года – в бархатный сезон. Француженка, как и все вояжёры, пленилась богатством крымской природы. Довольно много внимания уделила она описанию внешнего облика и быта крымских жителей, в основном крымских татар. И всё-таки знакомство французской писательницы с Крымом было коротким, немногое она успела осмотреть основательно – явно спешила успеть доехать домой до наступления русских холодов, которых, как признаётся в своей книге, очень боялась.

А вот встречу с Львом Николаевичем Толстым она описала подробно и с восторгом. Её рассказ – это размышления о жизни и о Льве Толстом, его взглядах на общество, на религию, о его любви к людям и к Богу.

Пребывание в южнобережной Гаспре (в прошлом деревня; ныне пгт; находится юго-западнее Ялты и Ливадии, в районе мыса Ай-Тодор) было третьим и последним приездом Толстого в Крым. Там он жил с семьёй, отдыхал и работал в роскошном имении графини Софьи Владимировны Паниной (1871–1956) с 8 (21) сентября 1901 г. по 25 июня (8 июля) 1902 г.

Некогда поместье графини с его роскошным дворцом принадлежало известному государственному деятелю – князю Александру Николаевичу Голицыну (1773–1844). Дворец (зáмок) возводился в 1830-х гг. архитекторами графа Михаила Семёновича Воронцова – Филиппом Фёдоровичем Эльсоном и Вильямом Гунтом. По стилю он напоминал Алупкинский дворец Воронцова. Двухэтажное здание фланкировали трёхъярусные восьмигранные башни с зубцами, окна стрельчатые. Роскошной была внутренняя отделка. Дворец окружал парк, создававшийся опытными садовниками – Карлом Кебахом и Людвигом Кремером. После смерти А. Н. Голицына имение в Гаспре сменило несколько владельцев и в конце XIX в. стало собственностью графини Паниной – женщины умной, образованной, богатой, известной своей благотворительностью. Когда встал вопрос о том, в каком месте в Крыму, у моря, лучше всего отдохнуть Льву Николаевичу Толстому, его близкие обратились к Софье Владимировне, и она с удовольствием предоставила своё имение семье Толстых.

На Терезу произвело впечатление поместье графини – чудесный сад, гирлянды винограда, дом с башенками в стиле «эдакой русской готики с элементами мавританской архитектуры», прекрасный вид на Ялтинскую бухту. Тереза отметила, что Лев Николаевич принимал её в салоне, который он считал слишком роскошным, и это, кажется, его немало смущало. Между тем убранство его личной комнаты в доме Софьи Паниной отличалось обычной для Толстого простотой: диван (вместо кровати), большой письменный стол, «заваленный бумагами, газетами и отдельными листами, заполненными <…> тонким, быстрым, летучим подчерком с огромным количеством правок и купюр».

Тереза Бентсон провела в гостях у Толстых один день, ставший для неё счастливейшим. Ко времени этой встречи Лев Николаевич чувствовал себя немного лучше и смог вести довольно долгий разговор с французской коллегой, затронув многие волновавшие их обоих вопросы. Беседовали о разном: о французской литературе и переводах произведений Толстого на французский, о воспитании и образовании, о войне и армии, религии и церкви, о нравственности и поведении человека в обществе. В разговоре принимала участие Софья Андреевна. Мария-Тереза упомянула также двух дочерей Толстого – Татьяну и Марию, мужа Марии – Николая Оболенского, то есть тех, кто был в тот день представлен ей в имении графини Паниной.

Французская словесность стала главной темой. Лев Николаевич блестяще знал литературу Франции. Около тысячи названий французских книг стояли на полках его яснополянской библиотеки. Немало строк в его сочинениях написано под влиянием произведений французских авторов. Он был лично знаком со многими писателями, учёными Франции. Был высокого мнения о французской литературе; впрочем, нравилось не всё: довольно многое он критиковал и порой весьма резко. Так, по словам Терезы, «он никогда не питал большой симпатии к Жорж Санд», что наверняка огорчило нашу путешественницу.

Уже в первой фразе главы, посвящённой Толстому, Мария-Тереза выделила главное, то, что больше всего в то время её волновало: недавно вышедший из печати роман «Воскресение» (1899; первые переводы на французский появились уже в 1899 и 1900 гг.), из-за которого мыслитель и писатель мирового масштаба оказался «гонимым, отлучённым от православной церкви, из последних сил, подобно старому дубу, сопротивлявшимся безжалостной буре жизненных обстоятельств».

Тереза увидела Толстого в тяжёлые минуты его жизни. «Какой патетический контраст между жизнерадостным сиянием этой крымской природы и трагической человеческой судьбой, за перипетиями которой наблюдает вся Европа в ожидании приближающейся смерти грешника при отсутствии какого-либо благословения и поминальной молитвы», – то ли восклицает, то ли ужасается француженка при встрече со своим обожаемым писателем.

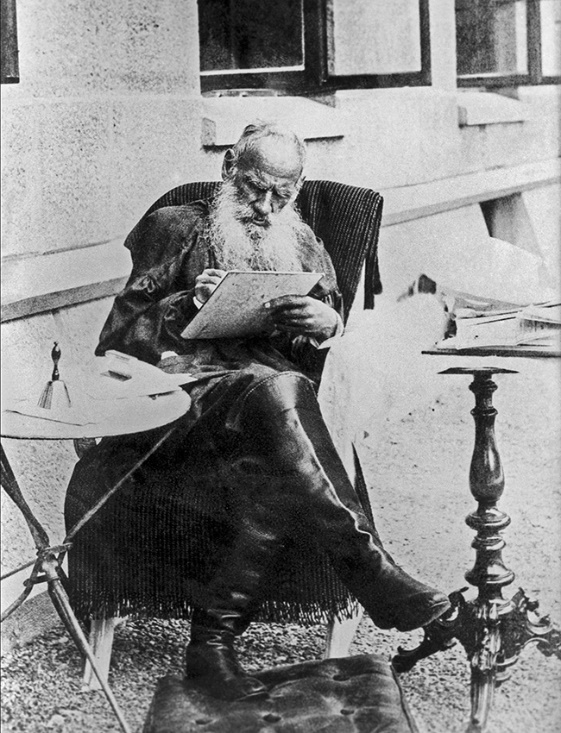

Лев Николаевич Толстой за работой в Гаспре

Тереза Бентсон признаётся, что до встречи с Толстым её одолевали сомнения по поводу его искреннего стремления к простоте в быту, к аскетизму, к поведению, весьма необычному для человека его положения – ведь граф, и отнюдь не бедный: «<…> вот он идёт за плугом, вот он рубит дрова, косит траву в Ясной Поляне… сидит за верстаком». Ей не нравились портреты, в особенности те работы Ильи Ефимовича Репина, на которых Лев Толстой изображён простым крестьянином. Тереза также сочла неким позёрством со стороны Толстого то, что он якобы разочаровался в таких своих шедеврах, как «Война и мир» и «Анна Каренина». Впрочем, ей известно, что Лев Толстой часто вступает в противоречие с собственными теориями, что непоследовательность – его естество.

Её удивляло, что влияние Толстого не было широко распространено в России, где массовый читатель из-за существующего запрета на издание некоторых его сочинений хуже знает творчество своего соотечественника, чем читающая публика в Европе, где нет такого запрета и Толстого свободно публикуют.

При встрече с Львом Николаевичем Мария-Тереза надеялась «рассеять весь этот туман из окружающих писателя слухов и легенд», а заодно и свои собственные сомнения. Рассеяла?

Восхищает француженку удивительная работоспособность человека столь почтенного возраста: каждое утро Толстой посвящает написанию своих произведений, а планов у него – намного лет вперёд.

Тереза нашла Льва Николаевича довольно бодрым; она пишет, что у него с молодости сохранилась любовь к природе и к длительным прогулкам. И замечает: «Толстой намного красивее своих изображений на картинах, которые одинаково хорошо передают львиную структуру его лица, удивительно странный и вместе с тем мощный вид его струящейся бороды, резкие морщины на лбу этого мыслителя и густые брови, наполовину скрывающие огненный взгляд. Однако от глаз всех художников ускользает чувственность и постоянно меняющееся выражение его сурового лица. А ведь в улыбке этого крестьянина, скрывающего под своей блузой гордую стать господина, так много доброты!».

Гостью восхитили такие его качества, как неприятие условностей и лицемерия. Состоявшийся разговор с Толстым развеял сомнения Терезы по поводу его чрезмерной аскетичности. Когда речь зашла о портрете работы Ильи Репина, выяснилось, что гений русской словесности изображён босоногим не из стремления продемонстрировать свою исключительность, а по случайности. «Когда встаёт вопрос о босых ногах на портрете, писатель <…> извиняющимся тоном поясняет: «Я в этот день собирался искупаться, – говорит он, – а находившийся тогда у меня Репин попросил позировать ему именно в таком виде»».

В разговоре о французской литературе Тереза сразу определяет круг его предпочтений: Франция XVIII века, Руссо и энциклопедисты. Она обнаруживает немало общего у Руссо и Толстого: оба искали истину – пусть и не всегда в правильном направлении, оба оказали огромное влияние на литературу своих соотечественников, связав её «с миром природы и человечества без всякого чванства и придворных прикрас». В своей обычной скептической манере Лев Николаевич не преминул заметить, что нынешние литераторы Франции – «мелочь по сравнению со столпами французской литературы, ушедшими в мир иной». Но счёл справедливым добавить: «И всё-таки как хорошо пишут эти французы!» (что, конечно, должно было быть приятно Терезе).

Мария-Тереза представляет целый список авторов, чьи произведения Толстой читал. И о каждом он высказал своё собственное мнение. Кем-то восхищался (Бальзаком, например); кто-то ему просто нравился или был интересен (Поль Буже, Гюисманс, Мопассан, Эдуард Род); к кому-то «не питал большой симпатии» (Альфонс Доде, Эмиль Золя, Жорж Санд); а кого-то резко критиковал. Имя Октава Фёйе Толстой произнёс «с какой-то ласковой интонацией в голосе». Из недавно вышедших романов более всего его поразила «Умирающая земля» Рене Базена: в ней «так много того, что похоже на жизнь и во Франции, и в России». Благодарен он братьям Маргерит «за их полные грусти картины войны, которую ни в коем случае нельзя ни оправдать, ни простить».

Вспомнились в разговоре и англичане. Толстой высоко оценивает Диккенса, ибо тот «любит маленьких бедных людей», «выступает против несправедливости, угнетения и жестокости». Приветствует социализм Джорджа Элиота. А на Киплинга обрушивает весь свой гнев, презирая его воинствующий империализм и отказывая даже в писательском таланте (с чем Тереза всё же не согласилась).

Так как среди тех авторов, чьё творчество обсуждалось, звучали женские имена (вернее, их мужские псевдонимы: Арвед Барин, Жорж Санд, Джордж Элиот), Тереза не смогла не поинтересоваться о том, что думает Лев Николаевич «по поводу своих собственных антифеминистских теорий»? И услышала ответ «хорошо воспитанного человека»: он – сторонник свободного развития каждого, и мужчин, и женщин, «лишь бы так называемая культура не стёрла их главные добродетели и не породила бы чувство гордыни». Но в то же время Толстой отказывается понимать Мопассана и других авторов, «одержимых женской темой» (с чем Тереза уж никак не могла согласиться – ведь она была феминисткой).

Марии-Терезе было важно узнать мнение Льва Николаевича о качестве переводов на французский язык его романа «Воскресение» и повести «Детство». Толстой обратил внимание на то, что переводчики нередко сокращают те части в его текстах, «которые шокируют верования и предрассудки населения определённых стран». Но Тереза тут же заметила, что это не очень печалит писателя, он вообще равнодушен к славе и даже предпочитает не читать отзывы на свои произведения.

Обсуждению подвергся психологически сложный роман «Воскресение». Не всем, говорит Тереза, понятно, к кому из героев относится слово «воскресение»: к Екатерине Масловой, «этой новой Магдалине», или к Дмитрию Нехлюдову? Сама Тереза думает о воскресении Нехлюдова – он ей кажется «наиболее интересным» героем. Но Лев Николаевич заявил, что история с этим персонажем не завершена и её нужно будет продолжить. Жаль, что не продолжена и решение вопроса осталось за читателями. А быть может, изначально автор думал о воскрешении обоих героев – и Нехлюдова, и Масловой. Тогда стоило ли вообще продолжать этот роман?

Нельзя не обратить внимания на шокирующее заявление Толстого (наверное, в ответ на какой-то вопрос или замечание Терезы) по поводу романов «Война и мира» и «Анна Каренина», в которых, с удивлением пишет француженка, «сам автор разочаровался и желал бы их сжечь»!

Толстой нередко говорил (и писал), особенно в старости, что-то такое, что другим казалось странным и даже вызывало отторжение; создаётся впечатление, что говорил он так из чувства противоречия или, так сказать, для красного словца. Сказанное им Терезе по поводу его самых знаменитых романов можно отнести к такого рода выпадам. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Лев Николаевич был болен, иногда раздражался многочисленными посетителями. Но, может быть, дело всё же не в этом? С некоторых пор Толстой стал писать меньше художественных произведений, а обратился к публицистике, что в то время больше соответствовало его внутреннему миру.

Далее разговор Льва Толстого с Терезой Бентсон зашёл о возникавших, в том числе за границей, обществах приверженцев Толстого. Это вызывало некоторое неудовольствие Льва Николаевича, как и существование какой-либо толстовской доктрины вообще. Ведь в его представлении имеется «лишь одно вечное, универсальное, единственно верное учение» – то, что в Евангелие, оно и есть проводник между Богом и человеком.

Важными в их беседе стали два самых животрепещущих во взглядах Толстого вопроса: война и армия, религия и церковь.

Мысли о войне и о человеке на войне сопровождали Льва Толстого смолоду, со времён пребывания на Кавказе и в особенности в Крыму, в Севастополе. Уже в начале 1855 г. он составляет «Проект о переформировании армии». В 1901 г. Лев Николаевич работал над двумя произведениями (в Гаспре дорабатывал их), которые считал очень нужными: «Солдатской памяткой» и «Офицерской памяткой». Это был его ответ на «Солдатскую памятку» генерала Михаила Ивановича Драгомирова, написанной «в милитаристском духе», о чём Толстой и сообщил Терезе. Толстой и Драгомиров подняли тему невероятно актуальную (как это не печально – и в нашем XXI столетии тоже). И у того, и у другого имелись сторонники и противники. Их спор оказался неразрешимым, так как в этой схватке Толстой побеждал в идеале, а Драгомиров, к сожалению, – в действительности. Увы, надежды Льва Николаевича на воцарение мира на Земле с уничтожением на ней армий оказались несбыточными: очень скоро началась русско-японская война, затем последовала Первая мировая, но и она, к несчастью, не стала последней… Что же касается Терезы Бентсон, то она на стороне тех, кто борется за мир. Увы, без особой надежды на осуществление столь благородных стремлений.

Разговор Толстого с французской писательницей о религии и церкви начался с обсуждения вопроса о воспитании и образовании, которым, как известно, Лев Николаевич уделял много внимания. Лев Толстой придерживался такой педагогической системы, при которой отсутствовало бы принуждение учеников к учёбе, но считал, что должны быть порядок, методика и непременно вера в Бога, обучение заповедям. При этом, однако, нельзя перегружать детский ум догмами, втолковывать идеи о божьем триединстве, воскресении и пр., то есть обо всём том, что отрицал Лев Николаевич и за что был гоним церковниками. В деле воспитания он во главу угла ставил приучение детей к простоте, труду, самостоятельности. Но, кажется, не всё в толстовской педагогической системе показалось Терезе (и не только ей) безупречным; она считала, что пользование свободой учениками может оказаться чрезмерным, порой нужны и более жёсткие рамки.

В разговоре с Львом Николаевичем Терезу задело его отрицательное отношение к католицизму – её собственной вере. Спорить с ним не стала, но в своей книге высказала сомнение по поводу отрицания Толстым церкви, в которой, по её мнению, нуждаются массы христиан, миллионы бедных крестьян. Между тем Тереза процитировала фрагмент из весьма резкого письма Софьи Андреевны Толстой к митрополиту Антонию от 26 февраля 1901 г., в котором она, несмотря на то, что сама признавала церковные обряды, защищала мужа от несправедливого решения Святейшего синода – отлучения Льва Толстого о церкви.

Илья Репин. Лев Николаевич Толстой босой. Холст, масло. 1901 г.

Что же более всего во взглядах Толстого вызвало одобрение Марии-Терезы? Конечно, то, что созвучно её собственному внутреннему миру. «Непротивление находится в первом ряду тех добродетелей, коим он следует»; самое важное для него – «сохранять духовное равновесие, которое исключает любую форму жестокости, вспыльчивости и насилия», не впадать в уныние, терпеливо переносить физическую боль и другие испытания – в этом и заключается «проявление веры», – к такому выводу приходит Тереза Бентсон, слушая Толстого и наблюдая за ним. И вот ещё: «<…>уже давно он пришёл к личному прямому и свободному общению с Богом, и никто не вправе лишать его этого общения», он «обрёл истину в самом себе», при этом «не идёт на уступки, отвергает компромиссы, желает правды любой ценой», он – «бесстрашный пророк», «неутомимый «сеятель благородных идей»».

Пленяли полное отсутствие у мэтра педантизма и предвзятости, даже непоследовательность (ведь это его естество), даже отсутствие системы, так как «поэты не нуждаются в ней», а Толстой, этот реформатор, – «истинный поэт-идеалист, даже когда касается самых грубых реальностей жизни».

Встреча с Львом Николаевичем рассеяла в глазах француженки «весь этот туман из окружающих писателя слухов и легенд», а заодно и её сомнения, с которыми она ехала на встречу с ним. Она возвращалась во Францию с твёрдой уверенностью в том, что удивлявшие или даже шокировавшие многих взгляды и поведение графа Толстого – не поза, не эпатаж, а следствие его убеждений, состояния его души. И теперь она окончательно на его стороне.

Глава в книге Терезы Бентсон, посвящённая Льву Толстому, в художественной форме знакомит европейского читателя с духовно-нравственными взглядами русского писателя и мыслителя, во многом близкими нашей французской писательницы. Конечно, она не первая и не единственная, кто видел Толстого, говорил с ним и писал о нём, она одна из многих, но её книгу могли читать те, кто не был знаком с Львом Николаевичем или имел поверхностное представление о философской и жизненной позиции великого РУССКОГО, чьё творчество, чьи рассуждения до сих пор живы и всё также рождают вопросы, помогают людям разобраться в себе и в окружающем их мире.

И в заключение. Если разделять иностранцев, приезжавших в Россию и писавших о ней, на русофилов и русофобов, то Терезу Бентсон, следует отнести, скорее, к первым. Она ехала в Россию с добрыми чувствами и уезжала оттуда, не разочаровавшись в своей поездке.

И ещё важно то, что для Терезы «фигура писателя Толстого <…> навсегда останется неразрывно связанной с окружающими её сказочными пейзажами Крыма». Она сумела понять: Крым – часть судьбы и творчества Льва Николаевича.

Пребывание Терезы Бентсон в Гаспре и её рассуждения, вызванные незабываемой для неё встречей с великим мастером слова, можно рассматривать как отдельный глубокий философско-литературоведческий материал по изучению личности Льва Толстого и влияния выдающегося мыслителя на души его современников.

История знакомства и беседы с Львом Толстым Терезы Бентсон, знавшей и высоко ценившей его творчество, разделявшей его воззрения (хотя и не со всем соглашавшейся), – ещё один штрих к портрету русского мыслителя, дополнение к нашему представлению о французской литературе XIX – начала XX в., её связи с русской словесностью, а также об отношениях России и Франции в конце XIX – начале XX столетия.

- Бентсон Тереза // Энциклопедический словарь: в 86 т. / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1905. Доп. Т. 1. С. 248.

Bentson Tereza // E`nciklopedicheskij slovar`: v 86 t. / izd. F. A. Brokgauz, I. A. Efron. SPb., 1905. Dop. T. 1. S. 248. - Блан Мария-Тереза // Энциклопедический словарь: в 86 т. / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1891. Т. 4. С. 72.

Blan Mariya-Tereza // Entsiklopedicheskii slovar’: v 86 t. / izd. F. A. Brokgauz, I. A. Efron. SPb., 1891. T. 4. S. 72. - Путешествие по Крыму французского писателя Эжена-Мельхиора де Вогюэ. 1886 год / публ. Э. Б. Петровой, Т. А. Прохоровой, Г. И. Беднарчика, пер. с франц. Г. И. Беднарчика, вступ. ст., коммент. Э. Б. Петровой, Т. А. Прохоровой // Россия и Франция, XVIII–XX века / Ин-т всеобщей истории РАН, отв. ред., сост. П. П. Черкасов. М.: Весь мир, 2023. Вып. 14. С. 189–245.

Puteshestvie po Krymu frantsuzskogo pisatelya Ezhena-Mel’khiora de Vogyue. 1886 god / publ. E. B. Petrovoi, T. A. Prokhorovoi, G. I. Bednarchika, per. s frants. G. I. Bednarchika, vstup. st., komment. E. B. Petrovoi, T. A. Prokhorovoi // Rossiya i Frantsiya, XVIII–XX veka / In-t vseobshchei istorii RAN, otv. red., sost. P. P. Cherkasov. M.: Ves’ mir, 2023. Vyp. 14. S. 189–245. - Толстой Л. Н. Марии Блан – Т. Бензон (Marie Blanc – Th. Bentzon). 2/15 сентября 1901 г. Ясная Поляна // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1954. Т. 73. № 152. С. 143–144.

Tolstoi L. N. Marii Blan – T. Benzon (Marie Blanc – Th. Bentzon). 2/15 sentyabrya 1901 g. Yasnaya Polyana // Tolstoi L. N. Polnoe sobranie sochinenii. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1954. T. 73. № 152. S. 143–144. - Французские посетители Толстого: из воспоминаний Т. Бензон, Жоржа Анри Бурдона, Анри Лапоза, Жюля Легра, Мориса-Дени Роша и Рене Маршана / публ. и пер. Л. Р. Ланского // Литературное наследство. М.: Наука, 1965. Т. 75. Кн. 2. С. 7–78.

Frantsuzskie posetiteli Tolstogo: iz vospominanii T. Benzon, Zhorzha Anri Burdona, Anri Lapoza, Zhyulya Legra, Morisa-Deni Rosha i Rene Marshana / publ. i per. L. R. Lanskogo // Literaturnoe nasledstvo. M.: Nauka, 1965. T. 75. Kn. 2. S. 7–78. - BentzonThérèse. Promenades en Russie. Paris: Hachette, 1903. 335 p.

- Le Temps. Paris, 9 février 1907 (некролог).

- Stanton Th. Autobiographical Notes by Madame Blanc // The North American Review. Boston, may 1898. Vol. 166. № 498. P. 595–601.

- Fliche Paul. MadameThérèse Bentzon. Paris: P.Lethiellieux, 1924.181 р.